جعفر حمزة

تريد أن تكون صاحبة الشأن والمكان عند الحديث عن الجمال الفتّان، فهي الأجمل لا سواها، وجمال الأشياء تأتي بأضدادها. فاقتربت صاحبتنا من تلك المركونة على الجدار، وبادرتها بالسؤال ذاته كل يوم: من هي أجمل نساء المملكة؟

وبالرغم من معرفتها للجواب، إلا أنها تود أن تسمع المقطع الأول منه فقط، إلى حين تولي مسألة المقطع الثاني في أقرب وقت ممكن.

وترد عليها المرآة السحرية بالجواب:

أنت أجمل نساء المملكة، لولا أنا هناك من هي أجمل منك (وتتنفخ أوداج صاحبتنا) وتسأل، وهي تعرف الإجابة:

من هي؟ فترد المرآة “إنها بياض الثلج”. وتبدأ مأساة بياض الثلج من تلك اللحظة.

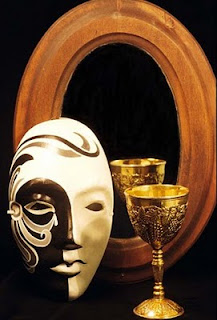

تلكما الصورتان في متخيل القصص المحكية، تمثل صراعاً لا يتوقف بين سيناريو الواقع المطلوب، وسيناريو الأقنعة المفتعلة التي تحرف الواقع عن مساره الطبيعي وترسم له سبيلاً آخر -مُصطنعاً-.

ولئن كانت الملكة وبياض الثلج صورتان نحكيها لأطفالنا عبر قصص مصورة مطبوعة، لتتحول بعد حين إلى تجارة رابحة من خلال أفلام “ديزني لاند” وتوابعها من المنتجات ذات العلاقة. فلئن كان كل ذلك يتحرك في عالم الطفل وربما المراهقة، إلا أن امتداد أصل الصراع ما زال قائماً في كل العالم، لأنها صراع صورتين.

صورة تقدم الحقيقة وأخرى تقدم خلافه، صورة تحكي لك ما يجري حولك، فتكون كمرآة عاكسة لما تقابله، وبين صورة تحكي ما يود البعض أن يراه هو لا كما هو موجود فعلاً، فتتحول الصورة الطبيعية الواقعية إلى أخرى معدلة بجميع برامج تعديل الصور وإخراجها، من فوتوشوب وأقرانه.

وما الحكايا والقصص إلا إسقاط للمجتمع فيما يعيشه ظاهراً أو مخفياً، وقصة صراع الصورتين ما زال قائماً، بين صور تقدم الواقع كمرآة، وبين ما تدعي ما ليس موجوداً كمن يلبس قناعاً، لتصل إلى مرحلة حياة أو موت في بعض المواقع، ليكون الخيار بين تقديم المرآة أو القناع، أي الواقع أو السيناريو المفبرك. ومن تلك المواقع ما عاشتة بريطانيا إبّان القصف الألماني الشديد على العاصمة لندن أثناء الحرب العالمية الثانية، ففي ظل تلك المأساة وأتون الحرب الضروس، كانت بيانات الحكومية البريطانية تتسم بالواقعية والشجاعة في آن معاً، فصارحت الشعب بالواقع برغم مرارته، فرد عليها بما تستحق من دعم، وصمود وشجاعة في التعاضد والصبر. في حين أن من في الضفة الأخرى من المعركة وهم الألمان، قد وضعوا القناع تلو القناع حتى احدودبت ظهورهم، فأسبغوا على أنفسهم القوة والسيطرة حتى سقطت كل تلك الأقنعة وسقط في أيديهم ماكانوا يفعلون.

وتتعدد قصص الصورتين، صورة المرآة وصورة القناع، ومن أقربها في الحرب مثلاً صورتي “العلوج” و”سقوط بغداد”، لتتحول كل تلك الأقنعة التي قدمها “الصحّاف” في حديثه المتواصل عن “العلوج” إلى “مداس” للصورة الملموسة التي يُشم منها رائحة النار والدخان المعطرة بها دبابات القوات الأمريكية الزاحفة من وراء البحار.

ولن تتوقف تلكما الصورتان، لأنها صراع طبيعي بين الملكة وبياض الثلج، بين المرآة والقناع، بين الواقع والتزييف، بين الملموس والمتخيل.صراع تتفاوت حدته وقوته من مجتمع لآخر، وتتوسع قاعدته بين دولة وأخرى، فالمجتمع الذي يقترب من المرآة يبتعد بالضرورة عن القناع، فبالتالي يتعامل مع الأحداث بواقعية عملية فينتج، في حين تكون الأعمال الترقيعية نتاج من يتعامل مع الأقنعة، وتلك نتيجة طبيعية فطرية مكتوبة، في المجتمع البشري، فلأي مجتمع ننتمي أو نميل؟ بل لأي مجتمع نحن فيه الآن؟

يجهد البعض ممن لديه آليات بث الصورة وفبركتها وتصنيعها إلى “تصنيع أقنعة” بدلاً من المرايا، ليتم تفريخ سينايروهات مختلقة هنا أو هناك عن الواقع المعاش، من أجل “تجميل” واقع فيه من الأخاديد والتجاعيد بل والبثور ما يدفعك للتساؤل كل يوم أينما ولّيت وجهك. أهذا واقع أم خداع بصر؟

ولأن كانت عملية المعالجة والرعاية والمصارحة والإصلاح والترميم للمجتمع بحاجة لمال وجهد كبيرين تقودهما نظرة مدروسة وواقعية وتقبّل للنقد ووضع مرآة للإصلاح، فإن أقصر الطرق لتقديم الجميل من الصور -عند الكثيرين- هو نشر الأقنعة.

أليست الأخيرة-أي الأقنعة- بخفيفة الحمل ولا تحتاج لعناية كبيرة مثل المرايا؟

تلك هي المعادلة القائمة على قدم وساق في مجتمعنا المحلي التي تأخذ حيزاً غريباً من اهتمامنا من دائرة الفرد لتتوسع إلى دائرة المجتمع والدولة، لنختار ما نشاء من قناع لنظهر به للآخرين، وهناك أقنعة من الحجم الكبير الذي يسع سلوك مؤسسة أو مجتمع أو حتى سياسة دولة بأكملها وعندما يكبر القناع تتغرب المرايا وتختفي أو تُركن جانباً، وقد تحلّ عليها “الغَبَرَة” لكنها لا تختفي أبداً.

تلك ثنائية تناقض بين رؤية للواقع عبر مرآة ومن ثم معالجته أو عبر وضع أقنعة لإخفاء العيوب. وتزداد الأمور تعقيداً ومسؤلية عندما يتم ارتداء قناع بحجم مهول، قناع بحجم الوطن.

فهناك صورٌ متناقضة بين واقع معاش وصورة معلنة، ثنائية تسعى جهات لترويج “المُعلن” منها فقط ضمن عملية تجميل “صعبة” وما يلازمها من إنفاق “حاتمي” يرى صانعوها أنها لازمة، بل تدخل مرحلة “قداسة” خفية عندما تتلبس لبوس “الوطنية” من خلال بعض الفعاليات، التي تتحول إلى إنغماس في تصنيع الصور المصدرة إلى درجة الإدمان، بعيداً عن بناء الإنسان، وذلك في ظل غياب موازنة معقولة بين تصدير الصورة خارجياً ومعالجة أصل تكوينها داخلياً.

ذلك الغياب الذي يخلق فراغاً هادماً ينخر في الصورة المصدرة ويسقط الأقنعة واحداً تلو الآخر عند أدنى “تعبير” أو مساحة من “فضفضة” حقيقية ترسمها الكلمات التي تُلهمها الصور اليومية في حياة المواطن، من قاعدة مثلث “ماسلو”(1) لا ظهره ولا رأسه.

لا يحتاج المواطن إلى قناع ولا أن تتم معاملته بقناع، يحتاج المواطن كما الوطن إلى “مرآة” لإصلاح العيوب والتنمية المستدامة بحق، عبر توزيع عادل للثروة وإصلاح جذري لبنية المؤسسات الحكومية وتمكين حقيقي للقطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأخذ بيدها بروية وضمن خطة مُحكمة المفاصل.

إن الوطن بأمسّ الحاجة لمحاسبة عادلة ومتابعة منصفة ووضع سدود لأنهار الأموال المتدفقة بين ثنايا ملفات “متبرجة” بعناوين شتى لا تنتهي، فضلاً عن تجفيف ثقافة “وضع اليد” التي باتت “طبيعية” في بلد حريٌ به أن يكون دولة مؤسسات بمعنى الكلمة، بعيداً عن مجسّات تتقفّى الثروة الطبيعية وتستملكها دون وجه حق ولا قانون.

كثُرت الأقنعة في الوطن، حتى تم نسيان ألف باء الحركة للتغيير الحقيقي، من قبل المواطن الذي بات مُدركاً للعبة “الأقنعة” فأخذ يتلقفها واحداً بعد آخر في صناعتها والتزلف منها “واواً”-واسطة لقضاء الأمور- وغيرها من أحرف صنعناها وأكلناها ونمنا معها وما زلنا.

ومن قبل مؤسسات وهيئات حكومية باتت الأقنعة موجودة بالقرب من “البصمة الإلكترونية” أو بطاقات الحضور للعمل اليومي، ليأخذها -معظم- الموظفين ويرتدونها جبراً أو اختياراً، ليكونوا في أتون ملفات حقيق أن تكون هامشية إلا أنها تأخذ نصيب الأسد، من تمييز وظيفي وإهمال إداري وبعض من فساد ساد.

ومع كل ذلك نرى الأقنعة تتوالى على هذه الهيئة أو تلك الوزارة لتتراكم دون المساس بتلك البثور ومعالجتها، ليتم تقديم قناعاً وردياً هنا أو أزرقاً هاك، وبالتالي تكتمل “الحفلة التنكرية” وبقي علينا الرقص لا غير. فمن يريد الرقص الآن؟

عند زيارتي لبعض أمريكا وبعضاً من ماليزيا، وعند جلوسي مع بعض خبراء من بريطانيا وآخرين من سنغافورة رأيت ُ أننا في حقل إبداع وثروة طبيعية لا تُقدّر بثمن، إلا أن ما يخرج من كل ذلك للناس ما هو إلا “فُتات” لا يكفي عصفوراً حتّى.

اعتقد كمواطن لي رؤيتي -صحتها وخطأها واردين- أن “ثقافة الأقنعة” قد راجت، حتى أصبح لها تجارها وسوقها ومصنعوها وموزعوها ومروجوها، ونخرت في ثقافة مجتمعنا، ولذلك إسقاطه على الإنتاج الفردي ووصوله لإنتاج الدولة.

وبالتالي يكون المواطن بانتظار لبس قناعه قبل خروجه من المنزل أو ربما قبل ذلك بكثير، ليتعامل مع قناع أكبر في الخدمات والشارع والمؤسسات وأينما ولّى وجهه.

إن الحاصل هو تبرّج مبالغٌ فيه لامرأة من القواعد تجهد للظهور بصورة المرأة الشابة الجميلة الفاتنة، وأنّى لها ذلك، وقد عفى عليها الزمن، وما زالت تخلط بين العود القديم وعطر لانكون.

فهناك التبرج لكثير من الخدمات الأساسية من صحة وإسكان وخدمات أخرى فضلاً عن ضعف تمكين القطاع الخاص بمؤسساته الصغيرة والمتوسطة، بصورة فعلية بيد المواطن.

هي معادلة الإنفاق في السطوح والتعامل مع الجلد الخارجي فقط بألوان ومواد مختلفة، دون الدخول إلى عمق النظام الموجود والعقلية المهيمنة والأقنعة الموزعة والمزروعة في هياكل معظم بل السواد الأعظم من مؤسساتنا الحكومية وما شابهها.

لتأتي بمنظومة جديدة في العمل، عليك بزرع ثقافتها معها، ولا يتأتى ذلك إلا بشفافية واضحة وصراحة “مرآة” لوضع اليد على العثرات وتجاوزها، يمكن أن تأتي بصندوق جديد ومزخرف ولو من ذهب لتفاح، ولا نفع له إن كان التفاح فاسداً.

عملية التبرج لا تدوم، فهي إجهاد لجيب المتبرج وتعب وعمل متواصل، إلا أن صورة واحدة يمكنها أن تكشف عن الوجه الحقيقي للواقع، وبالتالي تذهب كل عمليات التجميل وتصبح هباءً منثوراً.

ولنا في الكثير من ملف العثرات في الخدمات الصحية مثالاً صارخاً، والأمر سيان في الخدمات الإسكانية وما يتبعها. وعند حدوث أزمة أو هزّة ينكشف مدى “ترهّل” ما ظنناه صلداً صامداً.

إنّ الرغبة في تقديم صورة مشرقة للبلاد تأتي من خلال وجود ذلك الإشراق في المواطن الذي ينتظر دوره للدخول على الطبيب، وذاك المتمتع بعلم وخبرة ويرى نفسه -مهمشاً- عاجزاً عن تزكية علمه وخبرته لخدمة الوطن بحكم تقديرات فئوية أو قبلية أو طائفية، وعدّد ما شئت. والآخر الذي يجوب الطرقات يبيع الماء البارد بشرف في لظى صيف جزيرة بلا سواحل. كل أولئك هم الوجه الحقيقي للبلاد عند الحديث عن تنمية بشرية أو صورة مشرقة للبلاد.

“اعطني صورة حقيقية، اعطيك شعورك حقيقياً”.

يمكنك بمالك وسلطتك أن تجعل الآخرين يقتنعون -ظاهرياً- بما تود أن تكون عليه، إلا أن الحقيقة من طبيعتها الظهور لا الخفاء، فتظهر إن عاجلاً أو آجلاً. ولو على لسان صغير القوم. كحال الصغير الذي صرخ رافعاً صوته “إن الملك عار”.

بالرغم من سكوت من حوله لإيهامٍ مجبرون عليه بأن الملك يلبس ثياباً جميلة لا يراها إلا العقلاء فقط.

فهل يستمر وضعنا بعُري في تقديم الصورة وتصفيق من منظري وواضعي الخطط التسويقية لذلك.

وقد غاب عنهم أن الترويج لبضاعة مهما كانت لا تأتي إلا بعد أن تكون لتلك البضاعة في ذاتها مكامن قوة قابلة للبيع، ومن ثم يأتي الترويج للإعلام عنها.

ما نلمسه هو تراخٍ أو تراضٍ من لدن البعض او اشتغال أو انشغال من لدن البعض الآخر، لتبقى الصورة الحقيقية موجودة عند أصحاب القلوب الصادقة فقط وقليلٌ ما هم -إن وجدوا- للبوح بالنقد على طريقة المرآة؟

أفنرضى بقناع أم بمرآة؟ ذلك هو سؤال الفرد كما هو سؤال الحكومة.

(1)

هرم “ماسلو” نظرية ابتكرها العالم إبرهام ماسلو، وتناقش النظرية ترتيب حاجات الإنسان.