-

تأملات قرآنية من رحم الأزمة … خارطة الطريق للانتصار الداخلي

تأملات قرآنية من رحم الأزمةخارطة الطريق للانتصار الداخلي

جعفر حمزة

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ

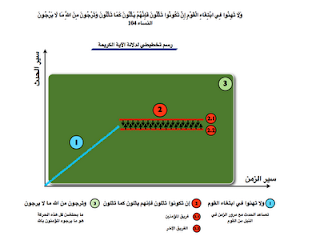

النساء 104تمتد آيات القرآن الكريم التي تسرد الحدث أو تطرح المبدأ من مكان وزمان الفعل لترسم حينها خطاً يُولد من حادثة نزول الآية ويمتد في اتجاهين متقابلين أحدهما للخلف تأكيداً لسيرة الأولين ولأخذ العبرة والآخر للأمام تثبيتاً لخارطة طريق للاحقين وتقديم الفكرة. فآيات الله عرض فعلي للفطرة وطرح ميزان القوى الكونية والسنُن الطبيعية في الإنسان وما حوله.

وتلك هي إحدى نوافذ القراءة الحركية لكلام الله، لتُشرق الآيات على كل غُرف الحياة بكل مساحاتها وأثاثها، ونتلمّس منها الطريق ويكون سبيلنا معها بيّناً لما نريد وكيف نريد ولمن نريد.

تقدّم هذه الآية الكريمة صورةٌ يجتمع فيها السبب العلمي الأرضي مع الارتباط الروحي السماوي. إذ تدعو الآية للمرابطة المعنوية من خلال عدم الترهّل في كل صور “الابتغاء” للطرف الآخر المُراد مواجهته، فلا مجال للضعف ولا الوهن ولا أي مفردة كلامية أو عملية في ذلك، وليس للتلميج أو التصريح من سبيل للظهور، فيكون النهي عن التهاون بداية السبيل وهو الراسمُ بقوة للتحرّك والمُضي للظفر من “القوم”.

فعدم الوهنُ هو ضمان الاستمرار في إكمال خارطة طريق “ابتغاء القوم”، ونتيجة للمواجهة سيقع الضرر نتيجة الإحتكاك، ولا يقتصر وقوع ”الألم” عليكم فقط، فهو واقع في الطرف الآخر كنتيجة طبيعية وحتمية، فالضرر متبادل و”الألم” في الطرف الآخر كما هو لكم “إن يمسسكم قرحٌ فقد مسّ القوم قرحٌ مثله”، والتبادل في “القرح” كما “الألم” معادلة طبيعية وسُنّة كونية ، تحكمها قوانين التوازن في الكون كما قوانين الفيزياء في الفعل وردة الفعل، فمُحال أن يكون رد الفعل غائباً حتى مع بطش الفعل وقوته، فهذا لا يكون، فردة الفعل إما تكون في لحظة وقوع الفعل أو تكون مؤجلة، وما يجمعها في كلتا الحالتين هو حاصل جمع إحداث الفعل مع الزمن.فوقوع الضرر أو الألم في أحد طرفي المعادلة ينتقل حتماً ولو بصور مختلفة في الطرف الآخر، لأن الكون من طبيعته التوازن ، وعند انحراف كفتي الميزان تتأثر الأخرى، ليكون المجموع الكلي للكفتين واحدة بحكم سُنة التوازن الكوني.

ومع واقعية الضرر المتبادل تطرحه الآية علناً وتُخبره تذكيراً وتأكيداً، كما هو في قانون نيوتن الثالث

“لكل قوة فعل قوة رد فعل، مساوي له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه يعملان في نفس الخط”.

وردة الفعل ليست بالضرورة تكون من نفس نوع مُحدث الفعل، فعند ضربك بقبضتك على الطاولة فهو الفعل، وترد عليك الطاولة بصوت وألم، قد تكسر الطاولة وهو الفعل، إلا أنها ستترك الألم وربما الكسر في يديك وهو رد الفعل.واستيعاب هذا الأمر ضروري للجبهة التي تنشد التغيير في أي مجتمع يعيش أي نوع من الحراك أكان سياسياً أو اجتماعياً أو ثقافياً أو دينياً أو اقتصادياً، وهذا الاستيعاب مُهم في جانبين:

الأول: جانب صناعة الفعل

الثاني: جانب رفع المعنويات

فعند إدراك أن الطرف الآخر يتأثر بدرجة أو بأخرى بمقدار نوع الفعل المطروح، عندها يُعمل الفكر في الإبداع في صناعة الفعل والجديد منه وطرحه، وأما الحالة النفسية من معرفة هذا الأمر فهو يمثّل تغذية راجعة داعمة لمواصلة إحداث الفعل تلو الفعل، فما دام “الألم” موجوداً في ساحتي الطرفين، فهذا دافع لبرمجة الألم والألم المتوقع حدوثه، ومن ثم التعامل معه على أساس هذه المعادلة الكونية في ساح التغيير والأزمات، بما يضمن التحمّل ودراسة “الألم”.

وتلك المعادلة القرآنية في وقوع “القرح” و”الألم” تسري على غير ميادين الحرب، بل في أي مواجهة من أي نوع، وعندما نتحدث عن طرفين أحدهما بيده السلطة والآخر تمثله الرعيّة فإن حجم “القرح” كبير ومقدار “الألم” غير مُتوقّع.وإلى جانب أهمية ذلك الإدراك العملي، هناك عامل مُضاف لجبهة التغيير التي تبتغي العدالة والإنصاف

تفتقدها جبهة التسلط والطغيان والعدوان وهو الإرتباط بالسماء “وترجون من الله ما لا يرجون”، وفعلُ الرجاء هذا يُضيف رصيداً في جبهة المؤمنين، ويُعتبر مدداً مستمراً لها من السماء، فبالتالي تكون الحركة ذات بُعدين، بعدٌ عملي واقعي يقرأ متغيرات الأرض وبعدٌ يستمد من السماء قوّة. وبهذين البُعدين تكون معادلة النصر من صبر.لذا يكون الاستيعاب الحركي لمعادلة “قانون الأثر المتبادل” ضرورياً في توجيه دفّة الحِراك في التركيز بدقة على أمور ثلاث طرحتها الآية الكريمة، وتمثّل بحق مثلث التغيير وامتصاص الصدمات وتحقيق النصر، وأضلاع المثلث هي:

الضلع الأول: التركيز على الهدف بشدّة والاستمرار فيه والتخطيط له “ولا تهنوا في ابتغاء القوم”.

الضلع الثاني: إدراك أسلوب الفعل ورد الفعل والألم المتبادل بين الطرفين، وهو الدافع لدراسة الأثر وصداه “فإن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون”.

الضلع الثالث: الركون إلى المدد المعنوي في الارتباط بالله، وهو رصيد إضافي لفريق التغيير وإحداث التوازن الطبيعي في المجتمع، وهذا الرصيد لا يملكه الفريق الثاني الذي يفتقد هذا النوع من الارتباط، حيث يسقط في يديه كل معاني الصبر والنصر المختزن مع مرور الوقت، والنتيجة أن فريق التغيير يتفوق على فريق الجمود بخطوة مهمة وإضافية وهو -الرجاء الداعم-، الرجاء المفتوح على كل أسباب النصر والتفوق والتقدم في سوح المقابلة “وترجون من الله ما لا يرجون”.ولئن كانا الضلعين الأولين ضمن حسابات الواقع والمنطق والمتوقع أو المخطط له في أي حركة تجابه مقاومة من طرف آخر، فإن الضلع الثالث هو عنصر لا يمتلكه كثيرون، وبالتالي ميزة الثبات على الموقف والمتابعة لها مدد معنوي كبير عبر “الرجاء” الباني والمُعطي لقوة التحرك للأمام، وهو الوقود الإحتياطي لحركة الفرد الذي يستنفذ قواه الظاهرية في المواجهة، والتي لا تكون كافية، إذ لا بد من مدد معنوي يُكمل معادلة القوة والنصر، عبر الارتباط بالله تعالى بما يكون الارتباط دافعاً لاستخراج كل القوى الداخلية في الفرد وتقديمها في الواقع المادية منها والمعنوية، فتسميها بعض الرياضات بالطاقة الداخلية الكامنة، فهي “التشي” الصينية أو “الكي” اليابانية، هي بلغتنا ثنائية “اعقلها وتوكل” ، الجمع بين حركة الأرض ومدد السماء. وللارتباط هذا ينابيع عدّة من شواهد تاريخية يكونُ المدد الإلهي فيها من صُلب الأسباب الأرضية أو عبر فيوضات إلهية تتخذ أكثر من شكل ولون.

وبتلك الثلاثية يكون المضي قدماً في ابتغاء القوم وتحمّل الألم والمدد من السماء، في تحقيق النصر للمبدأ في كل موقف، هي الآلة والآية بين يدي كل مؤمن يسير على خارطة طريق الانتصارين الداخلي والخارجي. وبتلك الثلاثية يكون محرّك البحث عن النصر في كل ميدان وزمان.

لذا، وإن تحركّت كل الأحاسيس الطبيعية للإنسان في خضم أي مواجهة أو مقابلة، والتي قد تدفعه لليأس تارة أو لحسابات أرضية قد تحد طموحه تارة أخرى، ومع ذلك فإن الاستعراض القرآني يقدّم واقعية المواجهة مع إنارة الجنبة الخفية في معادلة تلك المواجهة، وهي سر نصر كل المؤمنين في التاريخ، أكان النصر بمعجزة أو كرامة أو بتسبيب سبب غير متوقع البتّة.

وبهذا الجمع بين أضلع مثلث النصر، فإن اليأس مفقود فيه، والتباطؤ ليس ضمن قاموسه، والمعنويات العالية سِمَتُه، والارتباط بالله ديدنه.

لذا يتحول هذا المثلث إلى رأس سهم النصر، ويفتك بكل من يقاومه. وهذا السهم بحاجة إلى قوس الفهم والإدراك والنية الصادقة.

وتكون الرسالة الكبرى لهذه الآية أن لا تيأسوا، لأن اليأس لا يكون في شخص الإنسان الحركي لله في إعمال العدل والإنصاف في الأرض، لذا يكون هذا الإنسان قوياً صلباً متماسكاً، لأن لديه ارتباط بعالم علوي، ولا تقتصر معرفته بالأسباب الأرضية، وإلا فستكون شكيمته معرضة للكسر والضعف بسرعة.فاليأس سرطان كل حركة تغيير، والصبر إكسيرها. -

بين خد المسيح وصدر محمد, تبصّر في التعاطي السلمي مع التوترات الطائفية بالبحرين

بين خد المسيح وصدر محمد

تبصّر في التعاطي السلمي مع التوترات الطائفية بالبحرين

جعفر حمزةما إنْ دخلَ معه في “حِوار” هادىء متلمسّين الجُرح لما يعتريه هذا الوطن حتى دخلا “لا شعورياً” في منطقة الإصطفافات لمرجعية فكر كل منهما، وأدارا ظهريهما لما ابتدءا به من حُسن الحوار والمناقشة إلى حدّة الخوار والمُرافسة.

هذا يقدّم حُجتّه وتبريره، وذاك يرد بما في جُعبته من حُججٍ وتبرير، وهكذا يتحولان من كرسي المشاهد المنصف والمحلل الحصيف إلى حَلَبة المصارعة فيما بينهما، وكلما زاد تعلقهما بمرجعيتهما الفكرية وبخلفية متراكمة لما لديهما زاد اقترابهما من الحَلبَة ليكونا “متصارعين” ، وليس بالأمر الهيّن أبداً أن تُعمل العقل عند الخوف والشحن والكراهية والتراكمات السلبية عن الطرف الآخر. ما هي إلا كُويلمات-تصغير كلمات- حتى يخرج ذلك المارد من قمقمه المكهرب فيُطيح بكل مبدأ إنساني لتقبّل الآخر والتواصل معه، ويخرج المستر هايد ويختفي الدكتور جايكل.(١)إنْ كان ذاك سيناريو حقيقي ما بين مثقفَين إثنين، فما عسى يكونُ حال البقيّة ممّن تحكمه بساطة الحياة على التعامل بعفوية تارة، وبشحن مُسبق تارة أخرى، ويكون نتاج تلك الشحنات حتّى ينتظر التفريغ عبر قول وفعل وموقف، يُدعمه خطاب مُفتن مؤجج يُخيف المرء من جاره؟

ونِتاج ما ذكرناه آنفاً وكثير غيره آتٍ من مولدّات الشحن الفكري السلبي لأفراد المجتمع، وبدا ذلك بيّناً بعد تسطير شباب البحرين الشجاع موقفه باستقباله الرصاص الحي من السلطة بقلوب عارية إلا من كرامة وعزّة وأَنَفَة.

تلك المواقف الشجاعة التي رسمها الشباب البحريني أسّست بطريقة سريعة ولا شعورية إلى مبدأ “سلمية..سلمية” الذي اُتخذ من شعارات الثورة في بلد عربي عريق وهو مصر في حركته الإحتجاجية لإزالة النظام الجائر الجاثم على صدره لعقود عِجَاف.لقد شكلّت سلمية الحراك الشعبي في البحرين لوحة واقعية فرضت نفسها على كل العالم، ليلتفت إلى شعب يتعامل بطريقة مختلفة في ثورته أو حركته عن بقية الإحتجاجات في العالم، وخصوصاً العالم العربي.

وبعد سقوط كل الرصاص والجيش والعنف من قبل السلطة بأجهزتها الأمنية أمام بسالة وشجاعة هذا الشعب المسالم، والذي طالما حِيكت وما تزال التُهم الجاهزة في مطبخ السياسة ليتم إلباسه ما تود السلطة من خزانة التُهم الجاهزة لديها ضده، عندما يتحرّك أو يمد رجليه ليشعر بأن الوطن له فحسب.تلك النقلة النوعية في الفعل والفكر والإيمان في غضون أشهر معدودات مما كان يستخدمه البعض من زجاجات حارقة وحرق إطارات ومواجهات في بعض الأحيان مع القوات الأمنية، تلك النقلة من حرق الإطار إلى حمل الأزهار أربك السلطة في تعاملها مع هذه الحركة الشبابية المولد، وجعلها تتخبّط في اتخاذ قرارات أمنية انسحبت بعد علمها بسقوط هذا الخيار بهذه الحدّة، وتبع ذلك رسم هذا الشعب لوحة بعد لوحة بسلمية وحضارية يتوقف عندها المرء إعجاباً، فمقابل القمع ورد، ومقابل الرصاص صدر مفتوح، ومقابل الرشاش رفع علم، تلك الصور المتناقضة بين حركة الشارع وتداول السلطة للأزمة في بداياتها هزّ العالم لينظر لشعب في جزيرة صغيرة يرسم لوحة جديدة في العالم العربي من أجل تحقيق مطالب مشروعة له لا غير.

وبعد وسام السلمية في مقابل البربرية، كان لا بد ممّن لا زال يؤمن بتهميش شريحة من المجتمع أو بالحشود الغفيرة المطالبة بإصلاحات حقيقية وليست شكلية للبهرجة الإعلامية الإقليمية والدولية فقط، كان لا بد لأولئك أن يمزقّوا تلك الصورة الغالبة على البندقية بسلميتها، عبر دس السم فيها لتتعفّن داخلياً ولتتآكل دون شعور، وبالتالي يتحوّل المشهد من سلمية الحركة وعدالة المطلب إلى مشهد آخر يكون لبسط العضلات فيها مكاناً ولفرض القوة حلاً لا بد منه واستنجاداً.

وما تصاعد نبرة التجييش الطائفي من قبل رجال دين وإلقاء الهلع والخوف في قلوب أُناس من هذا الوطن الطيب، فضلاً عن تصوير دراماتيكي لما سيؤول عليه الوضع في حال تم التغيير الذي يطالب به المحتجون -وما هو إلا منصوص في الميثاق والدستور-، ويتم ذلك عبر تهويل من شعارات مرفوعة ضمن عقل جمعي غاضب مما يجري عليه، فتتخذها بعض الجهات باستخدامها لعدسة التكبير وكثير من مساحيق التجميل السوداء، لتتم بعدها عرض المسرحيات والتأويلات البعيدة عن الواقع لأفراد ومجموعات لها خلفية ذهنية سلبية مُسبقة عن مواطنين من بني جلدتهم جرّاء شحن طائفي مستمر ساهم فيه كثير من رموز وإعلام رسمي وصحف ومواقع ومواقف، مما جعل بيئة انعدام الثقة في الآخر واردة لا تنفكُ عنه.

وتتم الاستفادة مؤخراً من بعض الشعارات المرفوعة والمُبالغ فيها حسب المنظرين السياسيين، في تعزيز ذلك الخوف وتغذية ذلك الهلع، وبالتالي تتعزّز الأساليب الدفاعية عندهم بالهجوم والتعدّي على الآخر، والحديث هنا يدورُ بالأخص على الحلقة الأضعف في التأثر نتيجة قصر تجربتها الزمنية في التمازج مع المجتمع البحريني، ونقصد به المُجنسون حديثاً، ممن يمكن الإعتماد عليهم في الإستجابة السريعة في التوتير الطائفي بل واتخاذ الفعل على الشارع، وذلك نتيجة الخلفية الاجتماعية لدى الكثيرين منهم ممن تم جلبهم من مناطق تكون المدنية فيها والتعليم متدنٍ جداً، فضلاً عن استقوائهم بمن هم من بني جلدتهم العاملون في “حفظ الأمن” لهذه البلاد، ومع خطاب تصعيدي مشحون، يكتمل مثلث العنف ونشر “البلطجة”، هذا مع لحاظ ما تم رصده ومشاهدته من تواطىء من قوات الأمن مع تلك “العنترية”.

وما عدى هذه الجماعة ممن أكل وشرب وصاهر وفرح وحزن مع أخيه البحريني ببعيد جداً عن هكذا أفعال إلا من شذ.ومع تصاعد وتيرة إفتعال العنف، وكأنها شوكة تلو شوكة في خاصرة “سلمية .. سلمية”، والتي هي الرهان الأكبر في تحقيق المطالب بالضغط المتواصل بحضارية وابتكار في التعبير، والتي يهدف منا حرف مؤشر البوصلة إلى مسألة تم اختلاقها لأمرين:

الأول: لإخافة كل التيارات من بُعبع “العنف الأهلي” واهتزاز الأمن برمته في البلد، فبالتالي يكون تدخّل السلطة مبرراً ويتم قطع الإحتجاجات كونها مُنتجة لتوترات تُدخل البلاد والعباد في أتون عنف وعنف متبادل، ليكون الكف (٢) من أجل الكف (٣).الثاني: لإنزال سقف المطالب القانونية الواقعية التي رفعتها الجميعات وبعض قوى المعارضة للخروج من الأزمة، وفي معظم تلك المطالب سندٌ من ميثاق أو دستور أو حقٌ مطلوب.

الثالث: إدخال أطراف ضمن “الطبخة” المطالبة بالتغيير، وتلك “الطبخة” ستكون لكل مواطن، إلا أن البعض له “بهاراته” الخاصة التي ستُفسد النكهة، ويتلفظّها آكلها.

وربما هناك أسباب أُخر لم نحط بها علماً بعد، فبسقوط راية السلمية تسقط تباعاً رايات سجلها العالم لشعب البحرين تقديراً وإعجاباً، وما التقارير المحايدة من صحفيين وإعلاميين دوليين إلا شاهدة على ذلك.

المهم الآن وليس بعد حين، في قطار الحركة الإحتجاجية هو “خدُّ المسيح”، “فإنْ صفعك أحدٌ على خدّك الأيمن، فاعطه الأيسر”، لا من منطلق ضعف وهوان، بل من منطلق القوّة التي تدفعك لأن تقول له “لئن بسطت الي يدك لتقتلني ماأنا بباسط يدي إليك لأقتلك أني أخاف الله”

تلك هي المعادلة التي تجعلك منتصراً حتى في قمة الضعف الظاهري بعدم الرد، مما يجعل الطرف الآخر المباشر بالأذية أو من يعلم تتوقف عجلة الشيطنة لديه بهذا السلوك، ويعود لإنسانيته طالباً السماح أو رافعاً الصوت لنصرتك. فذاك المسيح في قولته وهذا الحسين في فعلته مع الحر الذي حاصره وقدم له الماء وبكاءه على قوم أقدموا على قتله.ذلك هو مبدأ القوة في التعامل مع المسيء “ولا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حميم”.

قرأتُ وسمعتُ ورأيتُ من ردود فعل عفوية تجذّر السلم فيها ليكون فعلاً طيباً، برمي الزهور في كل مواقع العنف والبطش والتسلط، وحتى من جيّش الأخ على أخيه.

وما نذكره هو خط مواز يجب أن لا نحيد عنه مع خط المطالبة بحقوق مشروعة لهذا الشعب الطيب بجميع أطيافه، والذي يتم استغلال تلك الطيبة إما بقمع أو تخوين أو تخويف أو إرهاب.إنّ “خدُّ المسيح” بحاجة إلى “صدر محمد” في التسامح وتقبّل الرأي الآخر مهما كان سواء ضمن صفوف هذه الجماهير العريضة المرابطون في دوار اللؤلؤة -الشهداء- أو ممن احتشد في مركز الفاتح أو ممن غائب مكاناً عن هذا وذاك.

صدرُ محمد يتمتّع بالرأفة وتقبّل الرأي، فمن الرأفة “ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضو من حولك”، فلا فظاظة في قول أو فعل أو حتى إشارة تُسيء للآخر برمزه أو معتقده أو قادته.

ومن تقبّل الرأي ”وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ”، يقولها وهو نبي معصوم، ليفتح كل مساحات الحوار وينزع كل خطوطه المقيدة له، لتتم مقارعة الحجة بالحجة والمنطق بمثيله لا غير.ما نمرّ به الآن هي آخر مرحلة من مخاض عسير لوطن جديد، بين حرف مسار الحركة وأخذها إلى دهاليز طائفية وأمنية ستكون شاهد قبر لذلك المولود-لا قدّر الله-، أو الإستعانة بيد هابيل القابضة وخد المسيح المُرسل وصدر محمد الواسع للوصول إلى رسم وطن بكرامة وحرية وعزّة، ولاستقبال مولود الغد والأمل والعمل

ولا تتأتّى اليد والخد والصدر إلا عبر تشذيب كل التوترات معاملة وحكمة نشر للسلمية في كل قول وفعل وفكر وثقافة، واحتضان الآخر فعلياً ليس بورد فقط، بل باجتماع وتحاور ودعوة محبة وإذابة هذا الجبل الجليدي الضخم فيما بين أطياف المجتمع، من خلال فعاليات مشتركة أياً كان مكانها وزمانها، وإلتقاء رموز مع حركة سلسلة لترجمة خطابات الوحدة والسلم الأهلي، وبهذا تسقط جدران برلين فيما بيننا، ويفتح الآخرُ عينيه على واقع ملموس غير مزوّر تعمل عليه قناة رسمية هنا أو عبر أقلام جفّ حبرها إلا من كتابة التأزيم والتحشيد والتأليب هناك.

وبذلك فقط، يتم التوجّه الصحيح نحو مطالب مشروعة تعامل معها هذا الشعب بحضارية بالغة وبسلمية عزّ أن تُوجد في العالم بمثل هذه الطريقة، لتكون “سلمية ..سلمية” هي القطار الآمن للوصول إلى بحرين الغد، ففي مقابل كل عنف سيكون ورد.

(١) رواية إنكليزية تقدم الصراع بين الخير والشر،تحكى عن طبيب طيب القلب اسمه دكتور جيكل توصل لعمل تركيبة كيمائية تجعل من يتعاطاها قويا معافا.

وقرر الدكتور جيكل أن يجرب هذا الدواء على نفسه إشفاقا من أن يجربه على أحد من البشر لاحتمال فشل هذا الدواء.

وبالفعل يتعاطى د جيكل الدواء الذى يضفى عليه شخصيه أخرى لرجل قوى ولكنه شرير عنيف سفاك للدماء..

فيصبح د. جيكل ذا شخصيتين… د. جيكل الطبيب الطيب نهارا ومستر هايد السفاح العنيف ليلا..

والقصة عبارة عن رمز لفكرة الشخصية ذات الوجهين.. أو من يظهر بمظهر طيب أمام الناس فى حين أو وجهه الأخر هو وجه الشر…

(٢) أي كف اليد.

(٣) أي الكف والصد. -

قراءة في الخطاب الاعلامي لشعار (معاً ضد الغزو غير الاخلاقي) للمجلس العلمائي

قراءة في الخطاب الاعلامي لشعار (معاً ضد الغزو غير الاخلاقي) للمجلس العلمائي

1431 هـمجلة الطف-البحرين

جعفر حمزة

“مختص في ثقافة الصورة والاقتصاد المعرفي”مقدمة اجتماعية واقعية

إعلانات طرق، ومواقع إنترنت، ويافطات معلقة على مدخل قرية أو شارع، وأقراص مدمجة، فضلاً عن رسائل نصية قصيرة، إلى جانب ندوات ومؤتمرات وجلسات حوارية متنوعة.أصبحت تلك صوراً من وسائل التواصل الإعلانية والإعلامية التي تتبعها بعض الجهات الدينية للتعبير عن موقف تتبنّاه أو رأياً تود طرحه، وسبب ذلك سُنّة التدافع التي لا بد منها فيمن يطرح رأيه بقوة وبحجج دامغة ممزوجة بتوليفة عصرية ذات أثر تتركه على المتلقي.

فهل تكفي كل الصور البصرية والمكتوبة في “وقف” التيارات الجارفة التي تتبنّى فكراً مختلفاً وتؤصل لسلوكيات هي أبعد ما تكون عنه تلك المجتمعات؟

وهل يرضى البعض أنفسهم أو يُخال لهم ذلك عندما ينزلون “إعلامياً وإعلانياً” للساحة المحلية بشعارات متنوعة تعكس هويتهم دون دراسة الأثر بعد حين وتلمّس مؤشر التغيرات الحاصلة قبل وبعد “النزول بصرياً”؟

كل ذلك يدفع لمراجعة الخطاب الإعلاني والإعلامي الذي يقدم المفاهيم والقيم في قبال “سيل جارف” من منتجات ثقافية ظاهرة وباطنة، وضمن “ماكينة إعلانية وإعلامية” ضخمة. يجعل المرء المتفكر في الأمر يتوقف قليلاً ويراجع أدبيات الخطاب المقدم في أي مجتمع من حجم قرية إلى حجم مجتمع إسلامي يضم فوق المليار مسلم في العالم.

ذلك التوقف يستلزم نفساً عميقاً وعينان ثاقبتان ونقد عملي لا يعرف المحاباة، للوصول إلى تشذيب الخطاب والأخذ بأسباب التأثير لا الطرح فقط. ولتوسعة أثر الحصاة المرماة على سطح بركة المجتمع.وضمن سياق الحركة “الموسمية” للمجلس العلمائي الإسلامي والذي يحظى بحضور لافت في السنوات الأخيرة بالمجتمع البحريني عبر حراكاته الثقافية المتنوعة، والتي برزت بشعار في كل عام بداية من سنة ٢٠٠٥

تأتي القراءة لمراجعة الأثر وقياس النتيجة ورصد الصدى أمراً لازماً في ظل خطابات ترفعها اليافطات وتحتضنها النشرات، فهل لتلك من رجع صدىً في المجتمع؟ وإن كان، فما مقداره؟ وكيف؟

ومن أساسيات المراجعة لأثر العنوان المطروح، قراءة مكوناته وطريقة طرحه البصرية للمجتمع من فئات مستهدفة عدة وضعها الشعار في عين الاعتبار.لذا نحاول تقديم ذلك التفكيك البصري للشعار المطروح لعام ١٤٣١هـ، وهو “معاً… في مواجهة الغزو غير الأخلاقي”. وذلك عبر المحاور التالية :

أولاً: عن الشعار تركيباً وتحليلاً.

ثانياً: مقومات القوة لأي خطاب.

ثالثاً: نقاط القوة والضعف في الخطاب.

رابعاً: توصيات لإحداث الأثر.أولاً: عن الشعار تركيبا وتحليلاً

يقدّم الشعار صيغة التوافق بين الجهة المطلقة للشعار وهو المجلس العلمائي وبين الفئة المخاطبة وهي المجتمع،وذلك في مواجهة أطروحات لا تتناسب -وفق الجهة المخاطِبة (بكسر الطاء)- مع مبادىء الإسلام، وقد أخذت تلك الأطروحات أثرها في المجتمع بطريقة سلبية، من خلال العديد من السلوكيات والصور اليومية التي تعكس بُعداً واضحاً عن الإسلام في عناوينه العامة.

وعند النظر للشعار، يمكن تفكيكه والنظر له كالتالي:معاً: الصف الواحد في الخندق الواحد، ليس هناك بُعد بين الجهة المخاطِبة (المجلس) والجهة المخاطَبَة (المجتمع).

في مواجهة: صيغة ترقب واستعداد وحماية وصد وبالتالي حذر ومراقبة ومتابعة لازمة.

الغزو*: هجوم وتربص من قبل جهات معينة وسلوكيات غير محببة وسلبية في الموقف وتهديد للهوية.

غير الأخلاقي: تحديد لطبيعة الميدان المراد التحرّك قباله ومواجهته.فالحديث هنا يدور حول حملة شعار تستهدف “توجيه” سلوك و”صد” سلوك آخر. وذاك يستلزم وقتاً وجهداً متواصلين، لأننا نتناول “سلوكاً”، وهو أصعب ما يمكن معالجته عبر حملة مؤقتة بعام واحد وتتركز في أيام معدودات فقط وتنتهي.

فالترويج لسلوك وتثبيته يختلف عن الترويج لمنتج أو خدمة يتم تناول خصائصها ومزاياها وفائدتها للفرد، وما على الأخير إلا تجربتها ومن ثم ينتج التفاعل بينه وبينها.

ومانتناوله عبر هذا الشعار “معاً.. في مواجهة الغزو غير الأخلاقي”، هي راية مرفوعة تهدد بنخر “الهوية“، فهل الهوية عند أفراد المجتمع بمهم أصلاً؟ وما الهوية بداية؟ وما الحد الفاصل بين التواصل مع الآخر والتفاعل معه في ظل زمن معولم، وبين “الغزو” الذي يستبطن كلمة “هجومية”؟

تلك الأسئلة وغيرها يبنغي أن تكون من أساسيات طرح الخطاب قبل التوجه في تسليط الضوء على النتائج أو الآثار أو حتى “التحذير” منه.

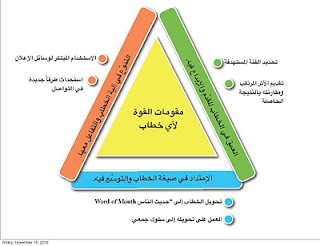

لذا لا بد من معرفة مقومات القوة للخطاب الموجهة، لنعرف بعد حين بأي صيغة نقدّم العنوان، وبأي أداة يمكن النزول في الميدان.ثانياً: مقومات القوة لأي خطاب

في الشعار المقدم للمجلس العلمائي الإسلامي للسنة الهجرية ١٤٣١أو قبلها من سنوات، أو بصورة عامة في أي شعار يستهدف السلوك والفكر وصياغة التوجهات، هناك ثلاثية يمكن الإعتماد عليها والبحث في كل منها بعمق لإكمال مثلث التحوّل المطلوب في الطرف المخاطب.

وأضلاع المثلث ذاك موضحة في الشكل المرفق.وفي هذا المثلث لا بد من التفكير الحر في ابتكار آليات تواصل وتفاعل يعيش معها الفرد الشعار في كل لحظة لا بمعنى الضيف الثقيل، ولكن أن يكون حضور الشعار جزء من شخصية المخاطب أينما كان، وليصبح جزء من كلامه وسلوكه ونكتته وإشاراته. وبالتالي يدخل في عمق سلوكه اليومي. وعندها يمكننا القول بأن الشعار قد أخذ مداه وتغلغل. حينها ينزل الشعار من اليافطة إلى قلب وفكر الإنسان بالمجتمع. وينتقل من الخطبة إلى السلوك الخاص بالفرد، وبعد ذلك نضمن أن يتحول الشعار إلى سلوك جمعي كفيل بتحقيق أهدافه، لأن كل فرد أصبح مترجماً للشعار بعد فهمه له واقتناعه به وإيمانه بأهمية التغيير من أجله.

ثالثاً: نقاط القوة والضعف

تمتّع الشعار المقدّم بتسليط الضوء على ملف يمس حياتنا اليومية وبأكثر من طريقة، وقد أخذ جوانب سياسية بمقدار وزنه الاجتماعي والتربوي، والحديث هنا يتناول عن بعض القرارات والبنود الموجودة والمقرّة من قبل السلطة السياسية في ملفات يعتبرها الكثيرون خارج إطار الهوية الإسلامية التي ينتمي لها المجتمع البحريني.

فبالتالي فقد أخذ الشعار بُعداً أكبر مما يتصوره الكثيرون من أنه مقتصر على جوانب تربوية واجتماعية بحتة فقط، مع أهمية ذينك الجانبين وخطورتهما طبعاً.

وفي استعراض سريع لنقاط القوة للشعار المطروح، يمكن تفكيك تلك القوة وفرد عناصرها كالتالي:

أولاً: تناول وتسليط الضوء على ملف واقعي ومحسوس لكل فرد بالمجتمع، وهو نتاج الغزو غير الأخلاقي.

ثانياً: تقديم الشعار عبر رموز لها ثقلها الاجتماعي والسياسي والديني بالمجتمع، مما قد يعطيها بُعداً جماهيرياً.

ثالثاً: محاولة التوسّع في آليات الخطاب المقدمة للشعار، من خلال اليافطات وموقع إلكتروني وأقراص مدمجة وندوات.وعند الحديث عن نقاط الضعف الموجودة في آلية طرح الشعار، فهي:

أولاً: بالرغم من أهمية الشعار إلا أن أدواته المقدمة كانت “كلاسيكية” وذات أثر محدود جداً في الامتداد والإنتشار المؤثر.

فاقتصار أدوات الخطاب بالطرق التقليدية في الإعلان والإعلام لم يُضف للشعار حيوية ملموسة في السلوك للفئة المستهدفة من الخطاب. ومن تلك الأدوات “اليافطات، والتصاميم المعتادة من كلمة وصورة لصاحب الكلمة مع زخرفة إسلامية، إلخ”.ثانياً: الاعتماد في الخطاب على رموز بعينها “حجّم” مساحة انتشارها وتأثيرها على دوائر أخرى بالإمكان التعاون معها وبسط الخطاب المشترك بينها ومعها لتكون دائرة التفاعل أكبر وذات تواصل أوسع.

ثالثاً: “موسمية” الشعار أفضى إلى “محدودية” إيصال الرسالة من وراء الشعار، فما إن تنتهي مدة الخطاب إثر تزامنها مع موسم معين حتى تنتهي أدواته وتواصله وفعالياته، دون ترك آلية معينة للتواصل وتشكيل الأثر بعد ذلك. من قبيل تأسيس أدوات تفاعل متنوعة لمختلف الفئات العمرية المستهدفة من الخطاب، لتكون معهم مذكرة حاضرة للشعار معهم بطريقة يحبونها ويتفاعلون معها.

رابعاً: توصيات لإحداث الأثر

بالرغم من تمتّع الخطاب الإعلاني والإعلامي للمجتمع الشيعي بشعبيته وتغلغله في أفراد المجتمع حضوراً، وبالرغم من وجود كوادر ذات أهليّة عالية المستوى في التقديم والطرح والعمل والإبداع بمسحة جديدة وابتكار خلّاق في الخطاب، إلا أن جمع تلك القطع المتناثرة من إبداع وتخطيط حسن وتنظيم جيّد ودراسة أثر ما زالت غير مكتملة الملامح.

فالخطابات المقدمة سواء ما نتناوله الآن هنا من قبل المجلس العلمائي الإسلامي أو غيره من الجهات يفتقد لأمور عدّة نعتبرها أساساً جوهرياً إن أردنا أن نصيغ إعلاماً وإعلاناً لا يترك الأثر بل يُوجده إيجاداً. ومن تلكم الأمور:أولاً: أهمية وجود استراتيجية واضحة ومجدولة للخطاب الموجّه للشعار المطروح على المديين المتوسط والطويل. خصوصاً عند الحديث عن تشكيل سلوك. وذلك باستخدام أحدث نظريات الإعلان والخطاب الإعلامي.

ثانياً: استخدام الأدوات الحديثة في التواصل، من مواقع تفاعلية وبرامج مستحدثة وفعاليات مُبتكرة وطرق جديدة، لضمان وصول الرسالة لأكبر عدد ممكن من فئات المجتمع، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإحداث الأثر وفق خطة زمنية موضوعة.

ثالثاً: تكييف طرح الشعار وفق متطلبات كل فئة من فئات المجتمع المختلفة، فالخطاب الموجّه لفئة الشباب في مرحلة المراهقة تختلف عنها لأولياء الأمور وهكذا.ما نود أن نقوله هو ضرورة إخضاع الخطابات المرسلة في قوالبها الإعلانية والإعلامية لأدوات المهنية في هذا المجال، من أجل إحداث الأثر المرتقب وضمان وصول الرسالة المقدمة وتفاعل الفئة المستهدفة منها .

وما عدا ذلك تكون الجهود مبعثرة والطاقات مشتتة دون ترك بصمة تمشي مع المجتمع أينما كان.هامش

* قد نختلف في مفهوم الغزو الذي يستبطن في ذاته ضعف من وقع عليه، فذاك أمر طبيعي، إلا أن استخدام مصطلح “الغزو” اعتراف واضح بضعف المغزو، وبالتالي لا “عَتَبَ” إن سرى القوي على الضعيف، من باب سنة طبيعية، وهي أن الأقوى خطاباً وتأثيراً يأخذ محله في النفوس.

مقال للكاتب عن الموضوع بعنوان “الغزو الثقافي..ترف فكري أم حقيقة واقعة؟”.

http://www.alwaqt.com/art.php?aid=132672 وصلة للمواد الإعلامية لحملة المجلس العلمائي

http://www.olamaa.net/new/news.php?newsid=5326 -

أباذر أم روبن هود؟ من نحتاجه فينا أكثر؟

أباذر أم روبن هود؟

من نحتاجه فينا أكثر؟جعفر حمزة

الناظر المنصف لملفات عديدة في هذا الوطن العزيز، يقع في حيرة من أمره لينزع جلده من على جسده ويرى ما بداخله من إنسان يود إحداث الأثر ورسم خارطة جديدة له.

من نحتاج هنا؟

روبن أو أبا ذر؟فملف الإسكان يترنح بين ضربات متنفذ وتقاعس وزارة وتخبط رؤية.

وتكفي دلالة سور بين بيتين ها هنا

فعلى ضفة ترى بيوت “قوس قزح” متربعة زاهية ليد “تحمي” الوطن، وعلى الضفة الأخرى ترى “أطلال” بيت ذكي تم تسويقه حتى بُلّت شفاه بائعي الكلام عنه، وما بينهما ترى أعجوبة العصر الحديث في هذه الجزيرة “سور البحرين العظيم”

دون حتى إشارة ماهية” موقع المشروع” المكتفي بلافتة صغيرة، و”انتهينا”.******

من نحتاج هنا؟

روبن أو أبا ذر؟عفواً، قبضنا عليكم بالخطأ، واعذرونا بعد اتهام وتخبط في التحقيق، ويمكنكم الذهاب الآن لبيوتكم

لم يك ذلك الكلام ولن يكون بعد قبض “المتهمين” على الإعتداء على الصحفي بجريدة الوطن البحرينية “أبوزيتونة

“

بعد حبس و”ما خفي كان أعظم”، لم يك المقبوض عليهم هم من هاجموا الصحفي، بعد أن ذكر الأخير مواصفات تختلف عن من هاجموه!!عفا اااه عما سلف و”انتهينا”

******

من نحتاج هنا؟

روبن أو أبا ذر؟تتكالب الشركات من كل حدب وصوب لاقتسام الغنيمة الأضخم في المنطقة بعد فوز دولة قطر باستضافة كأس العالم لسنة ٢٠٢٢

من السعودية والإمارات وهم الأقرب ومن كل بقاع العالم، ونبقى نحن الجار القريب من دولة قطر دون حراك ! لماذا؟وقد تم تعطيل ماكينة العمل على جسر قطر البحرين، بعد أن وضع “أحدهم” مفكاً” في عجلة المضي في العمل.

وسيتم خسران الكثير من الفرص الاستثمارية التي تجر ورائها آلاف الوظائف وانتعاش السوق المحلية في جميع المجالات.و”انتهينا”

******

من نحتاج هنا؟

روبن أو أبا ذر؟شخص يغتصب ويُفجع عائلة بأكملها وأكثر، فما جزائه إلا بضع أشهر أو سنين قصار، ويعود ويعود ويعود

وعند جار لنا “الإمارات” يحكم على المغتصب بسنين ينسى معه وفيها اسمه وما هو

و””انتهينا”*****

ولئن سردت ما حاصل، سنحتاج لدليل الصفحات الصفراء هناللحديث عن عناوينها فقط، لا تفاصيلهافمن نحتاج هنا

روبن هود بشجاعته “اللاقانونية” ليأخذ من “تخمة” الغني ويقدمها لفقراء المدينة من معقله بغابة “شيروود”؟

أو أبا ذر “سليط اللسان”-كما يخفف أعدائه في وصفه- الذي كان إذاعة متنقلة دون أقنعة ولا ركوع ولا سجود للحاكم حينها، فكانت “الوحدة” نصيبه حياة وموتاً ودفناً******

قد لا نحتاج أياً منهمافقط بحاجة إلى أن نُوقظ الطفل الفطري فينا لنسأل ونُحدث بعد السؤال أثر عناد الطفل في أخذ ما يريد، ما نريد إلا فطرة وعقلاً تجر حقوقاً تضيق ببعض وتكون فسحة أمل لآخر..

******

من نحتاج هنا؟

روبن أو أبا ذر؟أو فقط نحتاج “نحن”

-

ألا هل من ناصر ينصرنا؟

قراءة في حركة الموقف والزمن لتلبية النداءجعفر حمزة

هو النداء الذي أطلقه الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) ابن بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) في واقعة الطف الكبرى سنة 61 هجرية. والتي اُستشهد فيها هو وأهل بيته وأصحابه، بعد أن وقف كالطود الشامخ في قبال موقف يزيد بن معاوية الذي لم يقترب من دائرة الإنسانية في موقعه كحاكم غير شرعي للأقطار الإسلامية فضلاً عن إسلامه قط.

ذلك النداء “الحُجّة” الذي أطلقه سبط رسول الله ليرفعه راية على رؤوس الأشهاد ممن حضر معركة الحق والباطل ليراه كل من حضر المعركة ويسمعه، لتكتمل حَلَقَة الحجج التي عرضها الإمام الحسين (عليه السلام) على المعسكر المُرسل من الخليفة غير الشرعي آنذاك يزيد بن معاوية بن أبي سفيان بقيادة عمر بن سعد.

ذلك النداء في استنهاض الإنسان في كل فرد ممن سمع النداء، هو نداء العزّة لمن استجابه، وهو ما كان يرمي إليه الإمام الحسين منه، فهو لم يكُ ذليلاً قط ليستجدي نصرة الآخر من موقف الضعف، وهو القائل “والله اني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما”.

وهو على علم بما سيؤول إليه من مصير في ذلك اليوم العاشر من محرم الحرام، بقوله

“ كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء”.

فإن كان يعلم الحسين بموقف كلا المعسكرين من قضية خروجه لإحقاق الحق وإزهاق الباطل ضمن عملية متسلسلة لكسر أصنام البرجوازية المتدثرة بالإسلام أسماً وبإمرة يزيد بن معاوية وبعنوان “إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي”، وهو الذي خبر وأخبر أصحابه، ويعرف موقف معسكر يزيد بن معاوية بقيادة عمر بن سعد.

فلمَ أطلق هذا النداء في صحراء كربلاء وهو في نيّف وسبعين ناصراً له لا غير في قبال جيش جرّار أقل التقادير التاريخية تعده بالثلاثين ألف رجل؟

هل كان يأمل بأن “يستميل” أو “يتأثر” من في جيش يزيد وينضموا لمعسكره؟وهو أمر مستبعد عن شخص الإمام الحسين، وإن كان كذلك فكم عدد من سيتحوّل إلى معسكره من ذلك الجيش؟

بحسب الظروف التي رسمت جو المعركة، لم يكُ ذلك الأمر وارداً بحيث يكون هناك تغيير في ميزان القوى العسكرية في المعركة، فالجيش الجرار الآتي من الكوفة وأطرافها بإمرة عمر بن سعد الطامع في مزايا تَمَلُّكٍ يطمح إليه، ذلك الجيش يعرف من سيقاتل وهو على علم بموقفه الباطل من المعركة إلا أن أولوياته في تلك اللحظة لا تأخذ الحق في الحسبان، بل كانت الدراهم والجاه لقادة وجيش يزيد هو الأهم لا غير، ولو كان على حساب قتل ابن بنت رسول الله، وهم العارفون بمنزلة من سيقاتلون، ويتضح ذلك من خلال كلامهم مع أصحاب الحسين والحسين نفسه قبل وأثناء المعركة، وبعدها في خطابهم لابن زياد حاكم الكوفة والخليفة غير الشرعي يزيد بن معاوية في الشام.

فلم إذاً رفع الإمام الحسين ذلك النداء مع لحاظ كل هذه الظروف وهو العالم بها؟

قالها من قلب يحوي الكون كله بما فيه أعدائه، وقلبه من قلب كل الأنبياء المُشفقين على قومهم الظالمين لهم والجاهلين بحقهم، فقد بكى الإمام الحسين في المعركة لا لذلة أو ضعف فيه وهو الطود الشامخ في العزة والكرامة، وعندما سُأل عن سبب بكائه، قال “إنما أبكي عليهم لأنهم سيدخلون النار بسببي”.

ذلك القلب الكوني الذي يحوي تحت قبته كل إنسان لإنسانيته من باب “الناس صنفان إما أخٌ لك في الدين أو نظيرٌ لك في الخلق”، وقد خرج المعسكر اليزيدي من ذينك البابين معاً.

فلا هم بذي ديانة لتوقفهم تعاليمه ولا بذي عروبة ليمتنعوا من الهجوم على النساء والأطفال، فقد جاء الشمر بن ذي الجوشن-وهو الذي قطع رأس الإمام الحسين- في جماعة من أصحابه وحالوا بين الإمام الحسين وبين رحله الذي فيه ثقله وعياله، فصاح الحسين فيهم: “ويلكم يا شيعة آل سفيان, إن لم يكن لكم دين, وكنتم لا تخافون يوم المعاد, فكونوا أحراراً في دنياكم [هذه]. وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عرباً كما تزعمون”.

ولا هم بذي روح بشرية ليرتضوا بأسر الحسين -على الأقل- وهم قادرون على ذلك وارساله لخليفتهم يزيد بن معاوية، فلم يكتفوا بقتل الحسين حتى شوّهوا جسده الشريف ومثلّوا به وقطعوا رأسه ورؤوس أصحابه-.

قالها الإمام الحسين “ألا هل من ناصر ينصرنا؟” ليستنهض روح الإنسان في تلك الأجساد المستعدة لقتاله دون وجه حق، فخرج إنسان من روح شخصية تعيش البرزخ بين الحق والباطل، بين تثاقله للأرض وارتفاعه للسماء بإنسانيته، ذلك هو الحر بين يزيد الرياحي، الذي كان قائداً مخضرماً في معكسر عمر بن سعد، وما إن سمع ذلك النداء حتى تفاعلت كيميائية الإنسان السوي فيه وخرجت باندفاعه لمعسكر الحسين تائباً عائداً لنفسه بعد “حيرته” بقوله “إني أخيّر نفسي بين الجنة والنار”.فهل كان ذلك النداء “لحظياً” لوقت المعركة فقط؟

وانضم الحر لمعسكر الحسين؟ فهل كان الهدف الوحيد من النداء استنهاض “الإنسان” في بعض ممن هو معسكر عمر بن سعد فقط؟

ذلك النداء هو السؤال الفطري لتموضع الحق في الباطل في كل فرد.

هو السؤال الممتد من خطاب رب العالمين “ألستُ بربكم” في الآية الكريمة

“وأذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم و اشهدهم علي أنفسهم ألست بربكم قالـوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين” 172 الأعراف

مروراً بخطاب الأنبياء من بينهم عيسى “ يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله”.سورة الصف 14

وخطابات كل الأنبياء والأولياء والمصلحين المستنهضة لفطرة الإنسان، عوداً للخطاب الأزلي الذي عرضه رب الكون على كل عباده في عالم الذر “ألست بربكم؟”

والاعتراف بقولهم “بلى”. تلك الـ”بلى” هو الجواب المرتقب لنداء الحسين “ألا من ناصر ينصرنا؟”.

هو السؤال الذي يجيب عليه قول رب العالمين

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ) (محمد:7)

هو سؤال نصرة الانسانية في كل مواقعها في قبال السكوت وخدلانها في أي موقع كنت فيه.

ألا من ناصر للدين في فهمه المحرّك لإحقاق الحق أينما كان؟

ألا من ناصر للمستضعفين في قضاياهم في السياسة والاقتصاد والاجتماع وفي كل ملف؟

ألا من ناصر لكل عناوين العدالة الإنسانية؟

ألا من ناصر لتحريك الإسلام المحمدي الأصيل في كل زوايا الحياة وعدم

تقطيعه وتجزيئه وخياطته كما نريد نحن؟

ألا من ناصرفي تجسيد الحق في كل زوايا حياتنا؟

ألا من ناصر؟

لكي يُثير السؤال حركة الفكر لمنع تكرار مأساة الحسين في كل موقف من حياتنا، لأن في كل موقف حق حسين وفي كل موقف باطل يزيد. ولأن كل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء عندما تتجسد القوتين في مقابلة بعضهما البعض.وعند الإجابة على ذلك النداء بالتلبية، علينا توفير أدواته لنكون بحق ممن يلبونه قولاً وفعلاً، وليس كموقف أصحاب الكوفة، حيث كانت “قلوبهم” مع الحسين و”سيوفهم” عليه.

فقد كانت “الرغبة” في نصرة الحسين في القلب، إلا أن “الفعل” و”الخيال” عندهم كانت محاربة الحسين واقعاً.

وقد سرت عليهم الآية

وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم( [النمل/14]

هناك حركة بالداخل “الرغبة” إلا أن الخيال المسيطر نتيجة العُرف والجو العام يرسم لهم خطاً آخر.

وفي النظريات الحديثة يُسمى بالجهد المعكوس. ففي كتاب الدكتور جوزيف ميرفي “قوة العقل الباطن”يقول : ” عندما تكون رغباتك وخيالك متعارضين فإن خيالك يكسب اليوم دون خلاف “ولكي تكون “التلبية” حقيقية وفاعلة لذلك النداء السماوي عبر خطاب الصراط المستقيم بلسان الحسين، لا بد من أن يكون خيالك حاضراً بإيجابية للتغيير من أجل التلبية، فلا تكفي “الرغبة” في التلبية ، فلا يُنكر إنسان أحقية موقف الإمام الحسين (عليه السلام)، وفي ذلك ما كتبه وجهاء الكوفة في زمن الحسين.

وفيما قاله العديد من مفكري الإنسانية من الشرق والغرب عن قضية الإمام الحسين فضلاً عن فقهاء كبار المسلمين من الفريقين.

فالمعرفة دون الإرادة ووضع الخطة وتوطين النفس للتلبية لا تُوصل إلى نتيجة البتّة. فمن في جيش عمر بن سعد “يعرفون” من يقاتلون، إلا أنهم ارتضوا أن تكون “تلبيتهم” لأولوياتهم الدنيوية.ذلك هو النداء الأبدي الذي أجابه آدم في خضوعه لنصرة الله، وعمل به هابيل وأنكره قابيل، ومن بعدهما وُلد خطان يسيران بجنب بعضهما ولا يتقاطعان أبداً، خط هابيل وهو خط جميع الأنبياء والمصلحين ونصرة الله، وخط قابيل وهو خط الظالمين وواضعي العصي في عجلة الإنسانية والتثاقل للأرض.

وتلبية نداء الحسين يستمر في كل موقف من مواقف حياتنا لإعلاء صوت الإسلام في إنسانيته وإحقاق الحق وإبطال الباطل. فتأتي التلبية ليكون الإنسان عزيزاً في كل عناوين الحياة علماً وموقفاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وفكرياً.

تلك التلبية تستلتزم استحضار القوة في كل موقف يكون فيه الإنسان من علم وتمكين في المجتمع، ليوسّع دائرة التلبية أينما حل، وليأخذ بأسباب القوة وليقص أطراف البرجوازية الجديدة التي تأخذ بتلابيب المجتمعات.ألا من ناصر ينصرنا؟ وتكون التلبية في دعم كل موقف حق لكي لا يخذل الحق أهل كوفة جُدد.

ألا من ناصر ينصرنا؟ وتكون التلبية في “هيهات منّا الذلة” في عزة الداخل وعزة الخارج.

ألا من ناصر ينصرنا؟ وتكون التلبية بنصر كل هابيل على قابيل.

ألا من ناصر ينصرنا؟ وتكون التلبية باتباع ابراهيم وموسى وعيسى ورالثورة على كل نمرود وفرعون كل عصر.

ألا من ناصر ينصرنا؟ وتكون التلبية بالمسير على خط محمد والوقوف بوجه كل أبي لهب وغاصب للأرض والعرض.

ألا من ناصر ينصرنا؟وتكون التلبية بنصر الحسين في كل عناوين الحياة المختلفة.نداء الحسين يكون في كل زمن وموقف، وما رفعه لذلك النداء إلا لبلوغ الموقف أعلى قمته وذروته بكل المعاني الإنسانية وصور الإسلام في واقعة الطف، ومنها كان المثل الأعلى، ومنا انطلق النداء، وما زال يتكرر في كل يوم وفي كل موقف في حياة الفرد في عمله ومواقفه الفكرية إلى المجتمع إلى الدائرة الأكبر وهي الدولة.

فبأي جواب نرد عند سماع “ألا هل من ناصر ينصرنا”؟

بتلبية أهل الكوفة بالقلب “المع” والسيف “العلى”؟

أم برد الشمر بالحرق والقتل والسبي؟

أم برد عمر بن سعد لتغليب مصلحته على القيم والمباديء؟

أم برد التوابون الجدد، بجلد الذات لا غير؟

أم برد المصلحين العاملين في كل ميدان ليكونوا الأنموذج الحسيني أينما حلّوا؟ -

يرفع الصوت عالياً عن العنف ضد المرأة بفيديو كليب

يرفع الصوت عالياً عن العنف ضد المرأة بفيديو كليب

أول ظهور إعلاني لموقع «ريحانة» الإلكتروني

انتهى فريق موقع «ريحانة الإلكتروني» المختص بالمرأة من فيديو كليب بعنوان: «أذى امرأة… أذى أمة» Hurting a Woman..Hurting a Nation، الذي يقدمه مشروعاً ضمن مبادراته المختلفة المعنية بالمرأة.…ويسعى الموقع لتقديم صورة واقعية للمرأة المسلمة حول العالم وإبراز قوتها الكامنة، وذلك في ظل غياب بديل وخطاب إعلامي متزن وعملي يعكس هوية المرأة المسلمة ويتماشى مع التغيرات في كل المجالات الحياتية المحيطة بها أياً كان موقعها ووظيفتها. فقد اقتنص فريق موقع «ريحانة» فرصة مناسبة عالمية للترويج لمشروعهم الطموح، وهو اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة، الذي يصادف الخامس والعشرين من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام لإبراز هوية الموقع.

ويؤكد مشرف الموقع والكليب جعفر حمزة أهمية ذلك التوقيت؛ بالقول: «كانت تلك المناسبة العالمية سبيلاً لإيضاح موقف الإسلام من هذه الظاهرة، وفي الوقت نفسه وسيلة لتقديم موقع ريحانة، وقد قدمنا الكليب بطريقة بسيطة وذات دلالة مباشرة لإيصال هذه الرسالة في وقت قصير جداً. وموضوع العنف ضد المرأة لا يقتصر على يوم واحد، لذلك العمل ليس بوقف لزمن معين، بل هو رسالة في كل وقت وفي أي مكان بأي مجتمع يقع فيه العنف ضد المرأة، سواء أكان جسدياً أم معنوياً».

وحول الكليب والعمل عليه، يضيف حمزة: تميّز الكليب بمفهوم كليبات مشروع «نغزة» نفسه، الذي نشرف عليه حالياً، وبالتعاون مع استوديو «مون ميديا»، حيث يعتمد الكليب على البساطة وقصر الوقت وغياب الحوار والحركة البسيطة للكاميرا، فالفكرة تعتمد على أن من يؤذي امرأة فهو يؤذي مجتمعاً بكامله في الواقع، ويبرز العمل بطريقة رمزية أن الأذى الواقع على المرأة يقع لا محالة على كل أفراد المجتمع، ويقدم العمل بطريقة بسيطة وقع العنفين الجسدي والنفسي على المرأة.

وتم تقديم الكليب لمنظمات حقوق الإنسان، من بينها منظمة حقوق الإنسان «هيون رايتس ووتش» ومنظمة «اليونيسيف» وتلك المعنية بحقوق المرأة على المستوى العالمي، فضلاً عن بعض القنوات الفضائية التي ستتعاون مع الرسالة المقدمة للكليب، ومن بينها قناة «الراي» الكويتية.

وتم نشر العمل في «اليوتيوب» وشبكة التواصل الاجتماعية «الفيس بوك»، والعمل جار على تقديمه في فعاليات مختلفة تتعلق بالمرأة، سواء من خلال بعض البرامج التلفزيونية العربية أو الفعاليات ذات العلاقة بالموضوع داخل البحرين، عبر بعض أنشطة مختلفة لجمعيات ومدارس وندوات.

يذكر أن موقع «ريحانة» يعنى بمخاطبة المرأة المسلمة بأسلوب عصري مختلف يحفظ الهوية ويقدم متطلبات الحياة اليومية لأية امرأة. ومن المقرر تدشين الموقع في اليوم العالمي للمرأة المصادف لشهر مارس/ آذار المقبل. ويقوم الموقع حالياً على إصدار أنشودة باللغتين العربية والإنجليزية للمرأة بطريقة تعكس هوية الموقع.

وتم عزف موسيقى تصويرية خصيصاً لهذا الكليب من العازفة البحرينية زينب أبوادريس. وهو – أي الكليب – من فكرة جعفر حمزة، وتصوير جعفر الحلواجي، وإخراج حسن نصر، وإنتاج «مون ميديا».

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3014 – الثلثاء 07 ديسمبر 2010م الموافق 01 محرم 1432هـ

http://www.alwasatnews.com/3014/news/rea

وصلة الخبر في صحيفة الوسط:d/514049/1.html

وصلة موقع ريحانة

www.raihannah.com -

كليب “أذى امرأة” على قناة الراي الكويتية

ضمن برنامج “راي الشباب” التي تعرضه قناة “الراي” الكويتية، تم تسليط الضوء

على أعمال “نغزة” والتي يُنتجها استيديو “مون ميديا” ، والتي تستهدف إيصال

…رسائل متنوعة في أقل وقت وبطريقة جديدة.وقد تم عرض كليب “أذى امرأة ..أذى أمة

Hurting a Woman.. Hurting a Nation

…كنموذج

من أعمال فريق “نغزة”، والحديث عن تجربة الفريق وأعمالهم، وكذلك الإشارة

إلى موقع ريحانة الإلكتروني الذي تم تقديم العمل الأخير باسمه।

*

تم تسليط الضوء على أعمال “نغزة” وعرض كليب “أذى امرأة،،أذى أمة” من إنتاج استيديو “مون ميديا” في قناة “الراي” الكويتية بتاريخ 2 ديسمبر 2010في برنامج “راي الشباب”।

وصلة المقابلة بالبرنامج

http://www.youtube.com/watch?v=OUrUr-0kYgI