-

نمر من عرق، وقطٌ من ورق، قراءة من سياحة لواقع الأمة الماليزية ونجاحها

جعفر حمزة

بدأ يسرد حكاياه علينا، ونحن مأخوذون بجمال طبيعة بلاده التي أخذت بألبابنا، وقد توسدنا كراسي الحافلة التي أقلتنا من جنة إلى أخرى، ومن محفل إلى آخر. كان ثري المعرفة، ليّن الجانب حازم الأمر، سمح الملامح، قد أكسبته سمنته نكهة جميلة لشخصيته. ولم يكُ اسمه بغريب عنه، فهو “عارف” الذي أصبح “مرشدنا السياحي” في رحلتنا بين أحضان نمر طالما تمنيت القرب منه أو التقرّب إليه، هو ذلك النمر الآسيوي المسلم” -ماليزيا-.

وما إن تحدّث عن اختلاف الأعراق في هذا البلد المتعدد الديانات والثقافات، حتى اشرأبت عنقي، وذهب التعب من عيني وجسدي المنهكين لرحلة برية استمرت ساعات طوال، لعلي أجد في طيّات حديثه ضالتي لبلد أعيش فيه وأتمنى أن يكون “نمراً” خليجياً، نمرٌ من عرق لا غير.واتسعت حدقتا عيني عندما تحدث وبكل عفوية عن عرقه الملايو -أي أنه ماليزي أباً عن جد-، وأشار إلى سائق حافلتنا ذو الملامح الهندية. قائلاً: تتعدد الأعراق في بلدي ماليزيا، فهناك المواطنون الأصليون كحالي أنا، وهناك من ينحدرون من الصين، وهناك من ينحدر من أصول هندية كصاحبنا السائق “فلان” -نسيت اسمه- وأشار إلى السائق وعلى محيّاهما الابتسامة.

لم أكُ استوعب الموقف الذي ظننتهُ موقفاً من مشهد تمثيلي متفق عليه، إلا أن الحقيقة الملموسة في هذا البلد القوي في مجتمعه واقتصاده جعلتني أغلق “تلفاز التمثيليات” من دماغي وأعيش واقعاً لمسته كل يوم هناك. هو واقع التعايش الحضاري بين مختلف الديانات والأعراق في بلد تداخلت فيه، ليكون بحق “آسيا الحقيقية” الجامعة لمختلف التوجهات والديانات.

وأردتُ أن أقطع الشك باليقين بالنسبة لمسألة التعايش التي لم استوعبها بعد، فرأيتُ اختلاف الأعراق تبيع تحت سقف مجمع واحد، وأردتُ المزيد، فرأيتُ المعبد البوذي الهندوسي بقرب المعبد البوذي الصيني، لا يفصلهما إلا شارع، وتواجه بوابة كل معبد بوابة المعبد الآخر، في سيمفونية قلّ نظيرها إلا في بعض الدول الغربية، إلا أننا هنا نتحدث عن بلد دينه الرسمي الإسلام.

وأخذت أبحث ذات اليمين وذات الشمال عن دلالات وصور أخرى على التعايش الفعلي بين الماليزيين، فرأيت الصداقة جارية بين الأصفر والأسمر، وبين الأبيض والأسود، وعندما أدرت التلفاز المحلي -فضولاً ومعرفة- لم يكُ مقدموا من عرق واحد، بل من أعراق شتى.عندها اطمأننت بأن التوجه في التعايش السلمي الحقيقي لا المُدعى حاصل من محل بسيط في مجمع تجاري إلى التلفزيون الرسمي للدولة، بل أن شرطتهم “كوكتيل” من ذوي السنحات الصفراء والسمراء.وبمقدار حرية المعتقد للماليزيين، فهناك احترام للآخر فيما يؤمن ويعتقد، بل أكثر من ذلك، حيث تفتح بعض المعابد أبوابها للزوار للتعرف على معتقدات روادها، ودخلتُ معبداً بوذياً لأرى بأم عيني وأبيها مقدار الإنفتاح والاحترام والتقدير لمختلف الديانات، فترى ذلك الفسيفساء الجميل بين معبد بوذي وجامع مسلم وكنيسة مسيحية.

كانت الرحلة التي قطعها الماليزيون مجهدة مُتعبة، واستثمروا المأساة لصنع المجد تحت رؤية قائد ملهم كرئيس وزرائها الدكتور مهاتير محمد، كانت بداية الرحلة في فرض الاحترام وعدم التمييز بين الأعراق والديانات بعد الأحداث الدامية التي شهدتها ماليزيا بين الملايو المسلمين والصينيين البوذيين في عام ١٩٦٩، إثر انفصال سنغافورة عن ماليزيا عام ١٩٦٥. وبعد تلك الأحداث وضعت ماليزيا دستوراً يحترم الأعراق وفعلّت سياسة اقتصادية جديدة تراعي التوازن الاقتصادي بين المجموعات العرقية المختلفة التي تشكل سكان ماليزيا، وأخذت على عاتقها سياسة التنمية القومية، والتي كان لها عظيم الأثر في إيجاد تناغم عملي منتج بين مختلف الأعراق وأثر ذلك في الاقتصاد الوطني لماليزيا.

وما يجعل المرء يحترم تجربة هذا النمر الآسيوي المسلم هو في صعوبة صهر كل تلك الاختلافات ضمن نسيج واحد متآلف، فالحديث لا يدور بين طائفتين من ديانة واحدة، بل من ديانات شتى وأعراق مختلفة وثقافات متباينة، فهناك الملايو والهنود والصينيون، والمسلمون والبوذيون والمسيح. فما كان سر النجاح إذاً؟

كانت الخلطة السرية التي استخدمتها ماليزيا عبر سلطتها هو تفعيل العدالة الاجتماعية، ووقوف تلك السلطة ضد التمييز العرقي والسعي الحثيث للوصول إلى قواعد مشتركة بين تلكم الأعراق بما يخدم البلاد كلها دون استثناء، ودون تقديم عرق على آخر أو طائفة على أخرى.

وفي مقابلة معه في مجلة

SALAAM BAHRAIN

عند زيارته للبحرين، يذكر رئيس وزراء ماليزيا السابق في معرض الإجابة عن السر في نجاح التجربة الماليزية بالقول:أعتقد أن أساس نجاحنا هو في خلق جو من الاستقرار السياسي في ماليزيا.، والذي رسم نجاحنا.

وماليزيا بلد يضم ثلاثة أعراق مختلفة و 30 قبيلة مختلفة، فجمعناهم وصهرنا الاختلاف لنقدم مجتمعاً حديثاً، وذاك كان سر نجاحنا، وما زال. (١)إنّ ما وصلت إليه ماليزيا الآن أتى من خلال رؤية حكيمة طموحة رسمها رئيس وزرائها السابق، الذي استطاع أن يفك طلسم المجتمع المتعدد الأعراق من جانب، ومن جانب آخر هو إيمان متأصل في الشعب الماليزي بضرورة التعايش فيما بينهم لتكون القاعدة للتطور بعدئذ، ولم يأتِ ما تجنيه ماليزيا الآن من فراغ، فقد مكّنت رؤية الدكتور مهاتير محمد الماليزيين من الرقي والحصول على أسباب القوة، وذلك من خلال توفير الحكومة لمستويات عالية من التعليم والتكنولوجيا، ودفع الماليزيين لتعليم اللغة الإنكلينزية، وذلك عبر ارسال الحكومة للبعثات التعليمية للخارج والتواصل الفعال المدروس مع الجامعات الأجنبية.

لقد عمل الدكتور مهاتير على تجهيز المواطن الماليزي بأسباب القوة ما أمكنه ذلك، لتنتفح عليه كل الثقافات ويتفاعل معها إيجاباً ونتاجاً، ومن ثم سيكون المواطن الماليزي قادراً على الخوض وبجدارة في سوق العمل، لا لتكون نظرته ضمن حدود بلاده، بل ليكون ضمن توليفة عالمية تُراعي مكونات القوة الاقتصادية على أعلى المعايير. وقد نجح الماليزيون في ذلك فزادت الإنتاجية وانخفضت مستوى البطالة بين أفراد الشعب. وتحولّت ماليزيا بعدئذ من دولة زراعية يعتمد اقتصادها على تصدير السلع الزراعية والمواد الأولية البسيطة مثل المطاط وبعض المعادن إلى دولة صناعية متقدمة يُشار لها بالبنان، وما زالت تبتكر الوسال الجديدة للتمكن في عالم اقتصاد اليوم، وتحتل المرتبة الأولى في العالم في إنتاج المواد الغذائية “الحلال”، فضلاً عن تربعها في سوق الاستثمارات الإسلامية، وتُعتبر الصناعات التقنية من أولى صادراتها للخارج. ومن الجدير بالذكر أن القطاعين الصناعي والخدمي يسهم بنسبة ٩٠ ٪ من اقتصاد هذا النمر الآسيوي المسلم. وقد ساهم ذلك في زيادة نصيب دخل الفرد الماليزي، وتطرق صاحبنا “عارف” عن حجم التسهيلات التي تقدمها الحكومة للمواطنين من سكن ومواصلات وكهرباء وماء، إلى جانب الطبيعة التي تقدم لهم ما يشاؤون من مواد غذائية. لتُعد بحق ماليزيا واحدة من أنجح الدول الصناعية في جنوب آسيا.وعند زيارتي الأخيرة لماليزيا لمستُ ذلك التطور في التخطيط العمراني، والانفتاح الاقتصادي ومستوى العيش الفردي، لقد عشته وتنفسته في كل لحظة، وعند كل زاوية من زوايا هذه الدولة الفتية التي عرفتْ كيف توظف الاختلاف بين معتقدات وأعراق شعبها ليكون قوة لا ضعف، وتقدم لا تراجع.

هي ماليزيا واحدة، تلك كانت حملتهم الإعلامية والإعلانية في الفترة الأخيرة وما زالت، ماليزيا واحدة باختلاف أعراقها، وكان الرقم واحد والعلم الماليزي أيقونة رأيتها على وريقة إعلان صغيرة لبيع الآيسكريم إلى إعلان ضخم على مجمع تجاري في وسط العاصمة كوالا لامبور، بل حتى على حافلات السياحة لم تخلو من هذه الأيقونة

لا يهم من أي عرق أنت وإلى أي ديانة تنتمي، ومن أي طائفة تعتقد، المهم أن تكون على هذه الأرض تخدمها وتسعى لتطويرها ما أمكن.

وما عزّز ذلك الشعور مبادرات الحكومة على أكثر من صعيد، كونها حكومة عادلة وأمينة، والشعب يتمتع بالحرية والاستقلال، ومتمكن من العلوم والمعارف بفضل السياسات الحكومية التعليمية والتطويرية في مجال البحث والتطوير، إلى جانب التنمية الاقتصادية الشاملة والمتوازنة، وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، وحفظ حقوق الأقليات والمرأة، ونشر القيم الثقافية والأخلاق الحميدة في المجتمع، وحفظ وحماية البيئة.

وتلك هي بعض من المبادىء العشرة للإسلام الحضاري كما قدمها الدكتور مهاتير محمد وآمن بها وعمل بها في ماليزيا.عشتُ التجربة الماليزية في شوارعها، ونظامها في السوق والتنمية، وفي كل زاوية وطأت قدماي فيها، عشتُ واقع مجتمع فيه من الاختلاف والتنوّع أكثر مما نحن فيه في جزيرة صغيرة، رأيتُ كيف أن الناس هناك لا يهمهم من أي عرق أو دين أو طائفة تكون، ليكون الإنتاج والعمل هو الفيصل في العطاء وهو السر في التقدم نحو رؤيتهم التي رسمها الدكتور مهاتير ، رؤية ٢٠٢٠

ودعتُ “عارفاً”، وهو ليس بعارف ما يجري في جزيرة هي موطني التي لا يتعدى طولها مساحة ساحل عام عندهم في ماليزيا، أو مدينة صغيرة عندهم. ودعته وهو ليس بعارف أو ربما قد لا يستوعب أن مجتمعاً “متآلفاً” متجانساً، قد تم إقحام أعراق فيه مختلفة لا لتضيف للبلد علماً أو تنمية، بل لتزيده احتقاناً، ولتكون موارد هذه الجزيرة أقل مما يوفي لساكنيها حقهم.

كانت الأعراق باختلافاتها وتنوعاتها طبيعية في بلاده كطبيعة الجبال والوديان والسهول فيها، وتوحدت ضمن رؤية وعمل ومصداقية حقيقية للدولة، وما زالوا يقولونها برفيع الصوت “ماليزيا واحدة”، وينبؤك عن قوتهم اقتصاد دولتهم وتقدم مجتمعهم.

في حين يقوم البعض هنا بصنع “فسيفساء” مشوهة كريهة، غير متجانسة، ظناً منه أن ذلك قد يحفظ توازناً أو يجمّل شكلاً أو يكون له ركن وثيق.

كانت أعراقهم باختلافاتها طبيعية فتغلبوا عليها برؤية حكيمة، في حين أن ما لدينا أعراق مصطنعة، تحاول حتى النيل من سكان هذا البلد الأصيل، بدعم خفي أو مسكوت عنه.

في ماليزيا لا يتجرأ أحد على النيل من عرق أو ديانة أو ملة، فهمهم البناء والتطوير والتقدم وملاحقة ركب الدول الكبرى في الصناعة ورفاه المجتمع، أما في جزيرتنا يا “عارف” فهناك من يستلذ أكل جيف الفتنة والتفرقة ودق أسفينها، لا في المنتديات الإلكترونية فقط، بل عبر أقلام صحفية، بل ويظهر بعضها للعلن بطريقة فجة سمجة قبيحة، كما في الإعلان الموضوع عند مدخل سوق كبيرة في مدينة حمد “سوق واقف”!فأين الثرى من الثريا؟

أين من بلد تتنوع الأعراق فيه طبيعياً لتنتعش أسواقه وصناعته لرحابة صدره، وبين بلد يتم فرض أعراق عليه وتمزيق النسيج الأمني المجتمعي فيه لتُقطع الأرزاق فيه؟

هناك نمرٌُ من عرق وتعب وحسن تخطيط، نمرٌ تكون فيه الاختلافات العرقية طبيعية كطبيعة الخطوط على جلد نمر، لا لتشوهه، بل لتعطيه جمالاً أخّاذاً، في حين يكون هناك قطٌ مواؤه أكبر من حجمه، قطٌ من كلام فقط، قطٌ من ورق لا غير.

قد يصلح أن يكون “أوريغامياً” (٢) جميلاً نضعه على الرف أو ليلعب به الأطفال لا غير.

(١)SALAAM BAHRAIN

العدد مايو 2010

(٢)

الأوريغامي

هو الفن الياباني لطي الورق الذي يجعل خدع الورق مليئة بالحماس -

التلوث البصري، الأزمة عمقت الاعتماد على الوكالات الصغيرة والهــــــــــــــواة في سوق الإعلان

التلوث البصري

حمزة: الأزمة عمقت الاعتماد على الوكالات الصغيرة والهــــــــــــــواة في سوق الإعلان

صحيفة أسواق الاسبوعية البحرينية

الأحد ١٨ يوليو ٢٠١٠يتخذ هذا المتخصص في الاقتصاد المعرفي وقراءة الصورة جعفر حمزة له مسافة منذ فترة ليست بقصيرة، يراقب خلالها حراك إعلانات الشوارع وكيف تدار قواعد اللعبة، ليجزم في المحصلة أن مساحة الإبداع محدودة، وأن تجارب الابتكار زهيدة على الساحة، ولا رؤية لافتة. لا شيء في كثير منها سوى البهرجة التي لا تخلو من إزعاج، ويكون السواد الأعظم بلا مقاصد واضحة ولا أهداف تحقق مبتغاها، أفكار تُعاد وتتكرر على نحو آلي، وهذا ما قد يفسد الذائقة البصرية لمشاهدها على حد قوله.

يرى حمزة أن موجة إعلانات الطرقات التي عمت قطاع الإعلانات في السنوات الأخيرة الماضية، أخذت بالتصاعد على نحو لا يبدو أنّه يدنو من استقرار ولا تؤشر إلى حالة صحية في سوق الإعلانات بقدر ما تُشير إلى فوضى إعلانية تستخدم فيها إعلانات الشوارع في كل المناسبات بغض النظر عن تناسبها كوسيلة اتصالية مع أهداف الرسالة الإعلانية مما يؤثر سلباً على ضمان وصولها إلى المستهلك أو المستقبل.

ويقول: «ما يحدث لا يتعدى كونه ـ في أغلبها ـ من ولادة لأجنة ميتة، هي سياسة لا تخلو من أخطاء وتحول. وفي المحصلة فإنّ المتعمق في الحراك الدائر يتوصل إلى حقيقة مفادها الفوضى البصرية الحاصلة في الغالب الأعم، مع لحاظ بعض التجارب المميزة»، مؤكداً أن لكل إعلان رسالة يود إيصالها عبر الإعلانات المختلفة في أشكالها وتصاميمها وأحجامها، بيد أن ما يحدث يكاد يخلو من المقياس والمرجعية وحتى التدقيق لاختيار المكان الأنسب في وضع الإعلان.

ويلفت حمزة إلى أنّ الحملات الترويجية والتسويقية في الشوارع هي ذاتها المنشورة في الصحف بلا تعديل أو جهد يكيف الإعلان بحسب وسيلة النشر، ويقول: «صار من المألوف أن ترى الإعلانات المكتظة بعدد كبير من الكلمات والألوان والصور، من دون مراعاة لقدرة المتلقي على التقاط المعلومات وهو يقود سيارته في الشارع»، معتبراً ذلك تقديراً غير مدروس لدى المعلن، غير مستبعد ما أسماه «كسل المُعلن» والميل إلى تكرار ما هو مطروح ومتوافر بلا جهد إضافي يزيد من الرصيد الإبداعي أو يكيف صيغة الإعلان وشكله بحسب وسيلة النشر.

ازدياد المنافسة

لا ينفي حمزة نمو السوق الإعلاني خصوصاً سوق اللوحات الإعلانية في شوارع المدن والقرى البحرينية بعدما برهنت لوحات الطرقات على أنها إحدى أفضل وأنجح الوسائل الإعلانية التي تحقق مردوداً سريعاً بلحاظ «توالدها» المتزايد، مما يدفع لحدة المنافسة بين الشركات العاملة في القطاع. غير أنّه يؤكد أن اتجاه المعلنين نحو إعلانات الطرقات مرتبط باختيار مواقع ذات كثافة مرورية كبيرة يكون للوحة الإعلانية والرسالة التي تحملها تأثير كبير في أذهان المستهدفين الذين يبقون في سيارتهم في تلك الطرق، بسبب الزحام خصوصاً أوقات الذروة.

بيد أن ما يحدث لا يتعدى كونه استغلالا لكل أعمدة الإنارة سواء في الطرقات السريعة التي تخلو من الزحام، أو في بعض الطرق التي لا تكون حاضنة للفئة المستهدفة من الإعلان. وهذا ما أسماه بالوضع غير المدروس، ويقول: «إعلانات الطرقات لها خصوصية وسحر لا يتقاسمها معها أي وسيلة إعلانية أخرى، الرسالة فيها يجب أن تكون مختصرة ومركزة، أما التفاصيل فتعنى بها إعلانات الصحف أكثر (..) لكن ما يحدث لا يتعدى كونه فوضى إعلانية تشاغب السائق أينما ذهب وتهدد أمن وسلامة القيادة لبعض اللافتات غير المثبتة جيداً، وهو شأن يجب أن تلتفت إليه إدارة المرور لتنظمه على غرار باقي تجارب الدول الأخرى التي تخصص أماكن محددة للإعلانات، لا في كل الشوارع والطرقات».

العاصمة نموذجاً

ويضيف «هناك كم إعلاني كثيف في منطقة واحدة، والعاصمة نموذج تدلل على ذلك بجلاء، إذ يصل سعر أصغر حملة إعلانية تستخدم عشرة إعلانات فقط على أعمدة الإنارة في المنامة قُرابة 750 دينارا، حيث يصل سعر الإعلان الواحد إلى 250 دينارا في العاصمة وينزل إلى 154 دينارا خارج العاصمة، وعادة لا يقبل المعلنون حملات يقل عدد الإعلانات فيها على عشرة إعلانات، وكأن إعلانات الطرقات أصبحت فجأة «موضة» على الشركات والمؤسسات أن تسايرها وإلا كانت خارج الصيحة الأحدث (..) على المعلن أن يسأل نفسه دوماً ما الذي يريد إيصاله من هذا الإعلان؟ أي الفئات يستهدف؟ وما هي الوسيلة الأنسب لإيصال الرسالة؟ وجزء من تلك المسؤولية يحملها حمزة على البلديات التي وجدت إعلانات الشوارع «الدجاجة التي تلد ذهباً» من دون مراعاة للضوابط وثقافة الإعلان والتخمة البصرية التي خلفها الاستغلال غير المدروس لأعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية الأسمنتية في كل مكان». بل إنّ البعض أخذ به الهوس إلى استخدام أسقف المنازل المطلة على الطرقات السريعة للإعلان للهجوم البصري على السائق أينما توجّه.

حمى جديدة

حمزة يرى حمى إعلانات الطرقات تسير إلى تصاعد في الشهور القليلة المقبلة مع بدء العد التنازلي لانطلاق إعلانات المرشحين للانتخابات النيابية والبلدية، وهذا على حد قوله ما قد يزيد الطين بلة، داعياً إلى المزيد من التنظيم وتخصيص مساحات معينة ومجدولة لنشر الإعلانات، لافتاً في الوقت ذاته إلى الأخذ بنظم السلامة في التعامل مع الإعلانات التي لا تُثبت بإحكام ويشكل تهاويها خطورة على حياة المارة والسواق.

وفي بُعد آخر لفهم المسألة، يذهب حمزة إلى أن الامتداد الإعلاني حري أن يُرافقه امتداد إبداعي خصوصاً في مرحلة ما بعد الأزمة المالية التي غيرت توجهات الشركات واستخدامها للإعلانات، مؤكداً أنّ بعض الشركات فضّل الاعتماد على نفسه في تصميم الإعلانات واستغنى إما كلياًّ أو جزئياًّ عن خدمات الوكالات الإعلانية جراء نقص السيولة المخصصة للإعلانات، مقابل فريق آخر بقي على ما هو عليه قبل الأزمة في الاعتماد على الوكالات، بالإضافة إلى فريق ثالث من الشركات الذي صار يفضل الاعتماد على الوكالات الصغيرة والهواة في سوق الإعلانات الذين نشط سوقهم في الفترة الأخيرة. متوقفاً عند نقطة يعتبرها غاية في الأهمية وهي قياس الأثر من الإعلان والمردود الذي تحقق للشركة المعلنة من ورائه، معتبراً ذلك هو الطريقة المثلى لمعرفة الوسيلة الأنسب للنشر.

وفي هذا الاتجاه يؤكد حمزة أنّ الأزمة المالية أنعشت أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزادت من حجم المنافسة على الإعلانات الأرخص كلفة بغض النظر عن الحرفية والرؤية العامة لاتصالات التسويق، في قبالة نسخ وتكرار وحتى سرقة الأفكار بلا أي تحسب للملكية الفكرية أو ثقافة الإبداع وكسر المألوف، موضحاً أنّ المعلن لم يعد يبحث عن الفكرة التكاملية ولا الجديدة كلياًّ إذ يختار من عدة خيارات يطرحها أمامه الوكالات الإعلانية من دون دراسة للأثر وفهم حقيقي للفئة المستهدفة في تفكيرها وسلوكها ومزاجها.

الاقتصاد الجديد

ويرى حمزة أن الأزمة المالية أوجدت اقتصاداً جديداً يختار الإعلان بشكل أكثر تأنياً، وأنّ العملاء أصبحوا يختارون الوسيلة الإعلانية وفقاً لمعدل الانتشار، فوسائل استطلاع انتشار وسائل الإعلام تحدد مدى قبولها كوسيلة إعلانية لدى العميل، خصوصاً في ما يتعلق بالصحف أو الإذاعات المحلية.

إلى ذلك، يقول: «هناك خوف مستوطن لدى الوكالات الإعلانية من كسر ما هو سائد يدعمه خوف العميل، وهذا بالتحديد ما يدعم نسخ الأفكار وتكرارها على نحو ممل، يعزز ذلك غياب الجوائز في التمييز الإعلاني التي ترفع من سقف الإبداع والجرأة في دخول مناطق طرح جديدة وترفع من حدة المنافسة والابتكار والتجديد، وهذا يؤثر بطريقة غير مباشرة على رواتب العاملين في هذا القطاع، فبدلاً من البحث عن عقول مبدعة، يكون البحث عن أيدٍ منفذة، والأخيرة أقل تكلفة من الأولى».

ويضيف «معظم الوكالات لا تبحث عن العقول المبدعة بل إلى منفذين ينسخون ما هو سائد»، مطالباً بتنظيم أكبر للقطاع تلعب فيه جمعية المعلنين البحرينية والبلديات ووزارة الإعلام وشركات الاتصال التي تعتبر أكثر حيوية بصرية وأن يكون لها دور أكبر في تشجيع الإبداع عبر مسابقات تستثير الهواة وتستفز العاملين المبدعين وتقودهم إلى الاحترافية.

ومع حركة نشطة للسوق المحلية وهي نتاج حراك عالمي لا يتوقف عن البيع والشراء، يرى حمزة أن التركيز على صناعة سوق الإعلان بات أمراً لا بد من التحرك عليه بصورة عملية، حيث يشير حمزة إلى قدرة القطاع التعليمي في التركيز على أكاديمية وحرفية هذا القطاع من خلال التخصصات المطروحة، وتخريج كوادر محترفة يمكنها أن تتبوأ مراكز ريادية في هذا القطاع، في حين نرى في الوقت الحالي تربّع الأجانب في تلك المراكز، ويكون البحرينيون منفذين لا أصحاب إدارة وقرار في هذا الجانب، ففي الأخير «أهل مكة أدرى بشعابها»، ونتيجة لتغلب من ليس بأهل البلد في مجال إدارة التفكير الإبداعي، نرى الكثير من الأفكار التسويقية التي تفتقر إلى التواصل الحقيقي، فضلاً عن غياب فرص حقيقية لتولد أفكار ستحدث أثراً، ليس في السلوك الشرائي فقط، بل في السلوك العام والتفاعل مع القيم المختلفة للمنتج أو الخدمة.

تناسب الوسيلة

في هذا السياق، تتناسب إعلانات الفيس بوك والبريد الإلكتروني والإنترنت بصورة عامة مع فئة الشباب وطلبة الجامعات بل حتى رجال الأعمال، فيما تتناسب إعلانات الراديو مع العاملين والموظفين وكبار السن في وقت قبل بدء الدوام وبعده، وتخاطب إعلانات الصحف والشوارع العموم. فيما أصبح الإعلان على الإنترنت وفي وسائل الإعلام أكثر تفضيلاً من العملاء مع انخفاض سعره، وتغير استراتيجية الشركات نحو زيادة المبيعات.

في اتجاه آخر، يشير مشتغلون في قطاع الإعلانات إلى أن هناك من شركات الإعلان التي تعاني من نقص في السيولة النقدية، بسبب عدم قدرة عملائها على الاستمرار في سداد مستحقاتها، مع تراجع أنشطتها وعملياتها التجارية بسبب تداعيات الركود الاقتصادي العالمي وتأثيره محلياًّ.

وهذا يشكل فرصة وليس تهديداً للبحث عن الوسائل البديلة الأكثر انخفاضاً في التكلفة والأوسع انتشاراً وتأثيراً وتفاعلاً مع الجمهور. ومع تصاعد الثورة الرقمية في التواصل، ما زال هناك الكثير من الفرص في رحم السوق البحرينية التي تعتبر غضة طرية وتحوي بين جنباتها الكثير من الفرص والأفكار التي ستُحدث فرقاً وتكون حديث المدينة قولاً وفعلاً، لتحقق غرض الإعلان، وهو إحداث الأثر للسلوك الشرائي مع تثبيت القيمة الإيجابية في الفرد.

http://www.aswaqnews.net/ArticleNews.aspx?Id=3399&IssueId=76

-

الجلد الثالث يتكلم

جعفر حمزة

لا تراها إلا ووضعت “الوشم” على ظهرهارافعة الكلمة ولا تبالي، وتلك لم تشأ الخروج للعلن إلا وقد وضعت “مساحيقها” الخاصة لتُلفت النظر، وثالثة “تتبختر” بالرسومات والكلمات التي وضعتها على ظهرها، ورابعة “قاسية” الملامح رابطة الجأش، لا تولّي دُبراً أبداً، قد “استأسدت” بتلك الكلمات التي تتركك تفكر فيما تريد أن توصله من رسالة.

تلك صورٌ شتّى لسيارات وضعت على خلفيتها “الرسائل” المباشرة وغير المباشرة، من صور وكتابة ورسومات، وهلمّ جرّى. فما الحكاية هنا معهنّ؟

يميل الإنسان بطبيعته للتعبير عن ذاته وأفكاره بطرق شتى، حيث تتنوع وتتسع دائرة التعبير بحسب المحيط والثقافة العامة، فضلاً عن الأدوات المستحدثة التي تُساهم بطريقة أو بأخرى في إظهار ذلك النمط من التفكير في التعبير للآخر.

فهناك التعبير بالمظهر الخارجي للإنسان من خلال مظهره وسلوكه، بل حتى جلده في بعض المجتمعات كرسم التاتو على الجسم مثلاً، وتمتد مساحة التعبير من الجلد الأول وهو مساحة جسم الإنسان إلى الجلد الثاني له وهو اللباس وتوابعه من قلائد وخواتيم وساعات وغيرها، لتصل مرحلة التعبير إلى كل شيء -ملتصق-بالإنسان، ومنها دابته وهي السيارة ، وهي جلد الإنسان الثالث، حيث تمثل لباساً جديداً له تظهر شخصيته ومكانته المادية والاجتماعية، لتتحول في كثير من الأحيان إلى رسالة متحركة تعكس سلوك وفكر السائق، سواء من ناحية اجتماعية، سياسية، دينية وغيرها.

وتحولّت وسيلة النقل تلك إلى أداة من وسائل التعبير عن الذات وشخصية السائق ومزاجه، حيث لا يكتفي البعض بوشم سيارته بعبارة أو برمز أو ملصق ذو توجه معين، حتى يضيف له رمزاً آخر من توجه آخر قد يبدو نقيضاً للأول أو على الأقل بعيداً عن نفس لغة الشعار أو الرمز الأول، حيث يكون الأول دينياً بحتاً والآخر لا يمت بصلة بثقافة المجتمع أصلاً، وهكذا تتحول مساحة الزجاج أو قطعة الحديد على السيارة إلى تلاوين ثقافية ورسائل متنوعة تعبر عن الهوية لصاحب السيارة، ويُلاحظ ظهور هذه الحركة في المجتمعات العربية والشرقية بصورة عامة، بل حتى في بعض دول أمريكا اللاتينية، وقد يعزو الأمر في ذلك إلى ما تميل إليه هذه الشعوب من التعبير -المسموع- لأفكارها وتوجهاتها، حي تسبح تلك الآراء في مختلف الصور المتاحة للتعبير من ملبوس ومركوب ومأكول ومشروب حتى، ونتذكر أن المصريين قد أطلقوا على بعض الأحذية التي قاموا بتصنيعها اسم شارون عليها إبّان هجوم هذا الوحش على الفلسطينين وإعمال المجازر فيهم.

ما نراه من تعبير بصري مكتوب أو مرسوم هي حالة متوقعة لرفع صوت الهوية بطريقة مسموعة،

ويمكن قراءة بعض من صور الواقع الاجتماعي أو السياسي والديني من خلال تلك الصور المكتوبة التي تنتقل وتعلن على الملأ حضورها بطريقة متحركة أينما توجهت. وتستحق التوقف والقراءة بعمق في مداليلها ومؤشراتها المختلفة.

الصورة لسيارتي وقد وُضعت ضمن ملف تناولته صحيفة الوقت

http://www.alwaqt.com/art.php?aid=69225&hi=%CC%DA%DD%D1%20%CD%E3%D2%C9

-

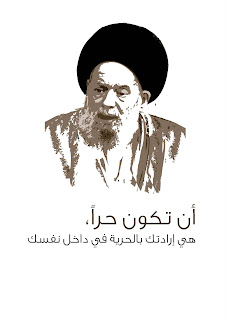

ابراهيم العصر، سفر في رحاب السيد فضل الله

جعفر حمزةبين البلدوزر والمعول الخشبي

الفتنة هي الإمتحان والصبر والتجربة التي تهزّ أعماقك لتظهر ما في داخلها، وذلك عندما تتحدّى شهواتك ولذّتك وأطماعك وعلاقتك وعواطفك.

السيدفضل اللهلم أكُ حينها إلا نتاج قريّة -كبقية القرى- تشكّل خطوط طرقها الرئيسية (البلدوزرات العُرفية) من جهة، وبعض من معاول خشبية دينية أصيلة من جهة أخرى. وكثيرٌ ما تتكسّر الأخيرة ولا تستمر في تعبيد طريق واحد أو نصفه أو ثلثه، في قبال ما تبسطه تلك القوى العُرفية من طرق رئيسية وفرعية، لتسلكها-لا شعورياً-.

فما دام الطريق مُعبداً، فلم التفكير خارج الطريق؟ أو بالأصح، لم التفكير خارج القطيع؟

إلا أن صوتاً شدّني بقوّة الفطرة والتفكير إلى رؤية الأمور من زاوية أخرى، وباستخدام عضلة نسيناها أو تناسينها، فكان التعب والألم نصيب من يستخدمها بعد طول تخدير، وهو أمر متوقع، فعندما تُهمل عضلة لفترة وتريد استخدامها، فسيكون أول ثمن تدفعه هو الألم، لتتحرك من عِقال أركنتها أنت فيه.ذلك الصوت الذي سمعته من أشرطة كاسيت وضعتها في مسجلة -عجنتها- بيدي من كثرة استخدامها والغوص في غمرات أحشائها تصليحاً وإعطاباً وابتكاراً، فخرج ذلك الصوت الجديد علي في نبرته وفكره ومنطقه وفطرته. فكانت الشرارة الأولى للتحول عن الطريق المعبد ببلدوزرات العُرف، إلى طرق أخرى فيها الكثير من نور الشمس وريح البر وصوت البحر.

لم تتركني حاسة بصري، فحفزتني للنظر إلى -رسالة- هذا السيد الجديد عليّ، فكما أعطيتُ سمعي جزءً منه، فلا بد من إنصاف البصر أيضاً. أليس السمع هي أول حاسة تنمو عند الإنسان قبل البصر؟ فسمعت ذلك السيد قبل النظر إليه عبر قلمه.

أخذني منطقه بعيداً جداً عن العقل الجمعي الذي كنتُ فيه، فصرت هائماً في منطقه ، ودلّني ذلك الهيام إلى بعض من -كتيباته- وأبرزها -من أجل الإسلام-، حيث كانت تتضمن محاضراته وفي ختامها أسئلة وأجوبة حولها. والتي كانت لي بمثابة -الفاست فود- والمقبلات الغنية بالفيتامين والمواد المغذية، فبتُّ اختلس وقت الظهيرة اللاهب حيث يكون من في المنزل نياماً أو يشاهد إخواني المسلسلات الكرتونية، والتي كانت مفضلة لدي حينها، لأحث الخطى إلى المسجد اللصيق ببيتنا، وألتهم تلك الكتيبات واحداً بعد آخر، وأقول هل من مزيد؟قصاصة ورق وحب وأرق

السلام روحيّة تنطلق من الممارسة, فإذا كنت لا تعيش محبّة الناس ولا تحترم انسانيتهم ولا تتحسّس مسؤوليتك عن حياتهم, فإنك لا يمكن أن تكون انسان السلام!.

السيد فضل اللهلم أقرأ للسيد محمد حسين فضل الله كما كنت أقرأ لغيره، كنت أعيش في كلماته ومنطقه وسرده الذي يخاطب الوجدان كما العقل، ويُزيل الغبار من على العقل بيد لطيفة حانية، ذلك الحنو والتواضع الذي لم أسمع عنه بكلماته فقط، بل رأيتها رأي العين بخط يده لوالدتي الأميّة.

عندما طلبتُ والدتي من عائلة لبنانية كانت معنا في سفر بر طويل من إيران إلى سوريا أن يسألوا السيد ليكتب لنا نصيحة لوالدتي بخط يده. لم أتوقع رداً لانشغالات السيد وما أكثرها، فما هي إلا أيام قلائل حتى تصل تلك القصاصة بخط يده لوالدتي عبر الحاجة اللبنانية المسنة، وكان بعض ما فيها كما أذكر “ليكن منهج أهل البيت -عليهم السلام- هو الدرب الذي تربين فيه أبنائك وتسيرين عليه لرضا الله تعالى.

تلك هي الروح الحانية والمتواضعة التي تكتب لأم أمية نصيحة لتربية أولادها بخط يده وبعبارات ترى من خلالها بساطة اللغة وقوة الرسالة.

وكانت أمي تفتخر بتلك الوريقة وكأنها كنز عظيم قد ظفرت به، وما كنتُ إلا أسعد إنسان حينها، فقد أرضيتُ طلب ثلاث حواس، فقد سمعته ورأيت منطقه بكتبه ولمست ما خطه بيده، ولو أني لم أتشرّف باللقاء به، إلا أنه كان سهل المنال والوصال إليه.

لقد بعث في والدتي كما فيّ خصوصاً حباً من نوع آخر، هو حب الإنتاج والتغيير فيما يرضي الله، حب المعرفة والبحث عن الحقيقة، ذلك الحب الذي شكّل أرقاً لمريديه، فلم يك مرتاديه بمرتاحي البال، بل كانوا كالنحل الباحث عن الرحيق أينما وُجد.

بعكس بعض مدّعي تقليده، الذين كانوا يرفعون اسمه كقميص عثمان إرضاءً لهواهم وشخصهم، دون إدراك حقيقي لمواقف السيد وآرائه، فأخذوا منه قراطيس يغلفّون بهامواقفهم الشخصية بنكهة دينية. ويذبحون بها القرابين من أجل أهوائهم مع ختم “حلال” عليها.

كان حب السيد هو حب الإسلام في حركته وقوته ومرونته،وليس هو بالحب السهل،بل كان حباً يدفع مريديه لشغف الاطلاع والقراءة والبحث والنقاش، وتلك مهمة -مؤرقة-جعلتنا ننشد نتاجه، ونتاج كل فكر لنضعه عند مشرط المنطق على طاولة القرآن الكريم، فكان “من وحي القرآن” نافذة أخرى فتحتها لأتنفّس الحياة بمعانيها الواسعة، وليكون الأرق الفاعل المحفز حاضراً وبقوة حينها. فكنت أتنقّل من جزء إلى آخر لا لمعرفة التفسير بقدر معرفة دلالات التفسير وربطه بالواقع، لتتحوّل كل آية قرأتها فيه إلى دليل عملي وتجربة ملموسة تمتد من صفة القرآن وتتحرك في الحياة اليومية للإنسان.كيميائية السيد

كان علي -ع- يعيش قلق الدعوة إلى الله، وقلق الوعي الذي يحتاجه الناس…كان همّه أن يعلم الناس.

السيد فضل اللهلم أقرأ كتبه فقط، بل خضتُ في غمراتها، لدرجة تقمّص منطقه في الكثير من كتاباتي لحينها، ولا أرى نفسي إلا متبعاً لقواعد لغته ونحوه ومنطقه في حديثي وكتابتي -لا شعورياً-، ففي الكثير من كتاباته وكلماته ما يستفز إنسان الداخل ويخرجه من شرنقة التفكير النمطي الذي نسجه العُرف السلبي تارة، وصاغته المفاهيم الأحادية الجانب للشرع تارة أخرى، ومن بين هذا وذا يقدّم السيد الجليل “مشرط الحرية” للخروج من تلك الشرنقة، ويدفعك للتعلّق بـ “بالون التفكير” للارتفاع والنظر بصورة شمولية لما يجري حولنا، وبين المشرط والبالون تمكنّت كيميائية هذا الرجل الإبراهيمي-الذي اقترب من معبد المقدسات العرفية التي ولّدت أصناماً فكرية وسلوكية- من صناعة -فأس الفطرة والمنطق-، عبر أطروحاته التي شعر الكثير بهزات زلزال منطقه وتحليله، الذي كان يقترب من مساحات اعتبروها خط الهوية الأول لهم، في حين كانت مساحة حرة يمكن التفكير والنقد فيها، فما كان منهم إلا التهويل والتشويه والهجوم عليه، ورفع الرايات السود في وجهه بل والتشكيك في هويته . متناسين أكبر الدورس التي سطّرها القرآن الكريم على لسان نبي الإسلام العظيم “وإني أو إياكم لعلى هدىً أو في ضلال مبين”، في درس إنساني للبحث عن الحقيقة والسؤال الفطري عن ما يدور حولنا. تلك عظمة الإسلام في فتح الذهن كما القلب للحوار مع الآخر.

تلك الكيميائية لم تكُ جديدة في مسيرة العلماء العاملين، إلا أن توسّع مدارك هذا السيد الحركي وتنوّع التواصل بين يديه وغزارة إنتاجه، حوّل ذلك الموقف الذي يطرحه إلى أدوات عملية ملموسة، وسلوك يتشكّل بقوة، وتلك هي بعضٌ من نقاط قوة التيار الجارف لفكر السيد.ثلاثة فؤوس وثلاثة نماردة

لم يكتفِ السيد بفأس واحدة يحطّم بها الأصنام العرفية والتفكير النمطي السلبي ويظهر عجزها الحقيقي لمن يؤمن بها ويتبع نفسه عبرها، بل كان رابط الجأش ليحمل فأسين آخرين معه، أحدهما لتحطيم الأصنام المقدسة عند المسلمين قاطبة، ليوسّع قناة الوحدة بينهم، من خلال إحداث ثقب في السقف المظلم للمسلم ليرى الشيعي أنه يلتقي مع أخيه السني، ويرى السني أنه يلتقي مع أخيه الشيعي، وهكذا يتحركان بعيداً عن كل تلك الأسقف المظلمة التي نسجتها السياسة والعُرف السلبي ووعاظ السلاطين وجهلة المجتمع -وسامريو- الفرقة بينهما

فخرج للسني كما للشيعي، والتقى المسيحي كما العلماني، لتكون المحبة والمنطق رجلاه، ومنهج أهل البيت في التعاطي مع الآخر جواز سفره للقلوب.

والفأس الثالثة لهذا الإبراهيمي هو فأس مقارعة الاستكبار والطغيان الممنهج من قبل القوى الغربية وربيبتها الكيان الصهيوني، ليخبر المسلمين كل المسلمين بالخطر الحقيقي المتربع عند شرفات منازلهم والرابض عند عتبات منازلهم، والمتربص عند خفقات قلوبهم ووجدانهم كل يوم، وذلك من خلال السياسات التي ترسمها الولايات المتحدة الأمريكية خصوصاً وبعض البلدان الغربية عموماً بالتخاذل والتعاون من بعض الأنظمة العربية المتآمرة على شعوبها بامتياز، وذلك لتمييع هوية هذا العالم الإسلامي، واستنزاف ثرواته، ودق إسفين الخلاف بين أهله.أهي فأس واحدة؟ لا بل ثلاث، لثلاث أصنام، صنم العُرف البعيد عن روح الإسلام، والذي تحوّل بمثابة -مقدّس- عند المجتمعات المسلمة، وصنم الفرقة والخلاف بين المسلمين، وصنم الهيمنة الغربية.

لذا فهو واجه ثلاثة نماردة وليس نمروداً واحداً. ليس السيد بـ “دون كيشوت” يحارب طواحين الهواء لوحده، بل كان ابراهيمياً يدكُّ بكلتا يديه أصناماً عدّة، صنم العُرف الأعمى المقدس، وصنم الفرقة المُخيف، وصنم الهيمنة الاستكبارية الكبير.

ولئن ألقى نمرودٌ ابراهيمَ في النار، فلكل نمرود هنا ناره الخاصة، فلقى السيد الإبراهيمي من نمروده الأول التشويه والتمثيل بجسد كلماته ليُقال له أنه ليهجر، وأخذ من نمروده الثاني التهميش وركن منطقه على الرف، وتآمر بعض الساسة العرب عليه، أما نمروده الثالث، فكانت منه محاولات تغييب شخصه عبر محاولة اغتيال جسده، ووصمه بداعم الإرهاب.ابراهيم العصر

كان منطق السيد منطق نبينا ابراهيم عليه السلام، فقد استفزّ ابراهيم العقل والفطرة عند قومه من عبدة الأصنام، وتركهم في جو التحليل المنطقي والعقلائي ليستنتجوا بأنفسهم الخطأ الذي هم فيه وباقون عليه، فمن سؤاله عن الشمس والقمر والنجم للبحث عن إله يعبده نثر بذور السؤال والتشكيك المنطقي فيما يقوم به في أرضية عقول قومه، ولم يكُ ذلك كافياً بالمنطق والكلام فقط، بل طبّق نبي الله ابراهيم الأثر المادي الملموس ليكمل حلقة الحجة على قومه، وذلك بتحطيم الأصنام، وإرجاع السؤال المنطقي الفطري لقومه عن أحقية عبادة أحجار لا تضر ولا تنفع.

وكذا فعل السيد، لم يتوقف عند الحديث المنطقي ليستفز العقل للتفكير، بل نزل إلى الشارع من خلال الفكرة العملية، وليخرج ذاك المنطق من حيز الكلمات إلى فضاء المشروع الملموس، في كل زاوية من زوايا حياة الإنسان المسلم وغيره.

وذلك من خلال -المأسسة- التي عمل بها في تدشين المبرات والمؤسسات الخيرية، فضلاً عن مشاريع أخرى اعتمدت على التوظيف الفعال للقدرات والإمكانات المالية من أجل تخريج كوادر وعناصر تعطي للمجتمع، بدلاً من أن تكون عالة عليه ووبالاً.

تلك المأسسة الفكرية التي عمل عليها ألقمت الكثيرين حجراً ممن يتشدقون بجمود الإسلام في حركة التغيير والعطاء.تَرِكة الفأس ومنطق الرأس

(لن يفهم القرآن الحرّْفيون، ولكن يفهمه الحركيون الذين يعيشون الاسلام حركة في الانسان وفي الواقع)

السيد فضل اللهعمل السيد من خلال رؤيته وإطروحاته على إخراج “سلمان المحمدي” فينا، لنبحث عن الحقيقة وننشدها ونجهد أنفسنا لأجلها بحثاً ونقاشاً ومنطقاً، برجلي الشجاعة والجرأة.

كان السيد عصيّاً عند البعض لأنه يستحث تحريك عضلة لم نستخدمها نتيجة العقل الجمعي تارة وسياسة المجتمع تارة أخرى وهيمنة الواقع المرسوم من قبل القوى الاستكبارية تارة ثالثة،

ولئن رحل هذا السيد الحامل لهمّ الأمة مذ تشكل عوده في النجف وما قبلها إلى آخر لحظة من حياته الخضراء، فإن -فأسه- ما زالت باقية لأن سامريون- جُدد يُولدون كل يوم، والعديد من النماردة يتربعون عروشهم في البيت والمجتمع والدولة والعالم، تبقى المسيرة الإبراهيمية مستمرة من نتاج هذا السيد الحركي المحفّز للفكر والعمل. وما تركه إرثاً معرفياً وعملياً لنا إلا مسؤولية وحجة ملموسة على كل من يريد أن يحرّك الإسلام في شرايين الحياة اليومية، ويجعله نابضاً بقوة في مسيرتنا اليومية، لا قرطاس هنا أو تعبّد جامد هناك، بل يكون الحر في فضاء الله الواسع، ليحوّل من كل تحدّ عبادة ويجعل من كل معضلة ثواباً وعملاً صالحاً، ليكون الإنسان للإنسان، إنسان الله عبر نبراس القرآن الحركي لا الجامد، ومن خلال سنة نبيه البانية للإنسان لا المذلة له والمنفرّة كما يقدمها وعاظ السلاطين وسدنة -البلدوزرات العُرفية-.ليبقى الإنسان الفطري -فطرة الله-هو العامل والمفكر والمغيّر ليحول ما يلمسه بإذن الله إلى مفهوم حي يعيشه المجتمع ويستثمره ، وليكون فأس ابراهيم في عنق الصنم الكبير شاهداً على بطلان العبادة المصطنعة، وراية حق لا تنتكس أبداً.

-

نغزة … مشروع هايكو بحريني

كما تتكدس أبيات قصائد الهايكو، التي لا تتجاوز الأربعة في أغلب الأحوال بكثير من الدلالات والجماليات، تمتلئ الأفلام القصيرة جداً التي تعتمد الهايكو أساساً نظرياً لها، بكثير من الدلالات والمعاني والثيمات.

وفي الأغلب لا تتجاوز مدة أطول أفلام الهايكو، أو الأفلام القصيرة جداً جداً، الخمس دقائق، لكن طموح مجموعة من الشباب البحريني أطلقوا مشروعاً لتقديم باقة أفلام «هايكو»، تتجاوز ذلك. المشروع دشن أخيراً تحت اسم «نغزة»، عشرة هي الأفلام التي يطمح كل من جعفر حمزة ومحسن المتغوي وحسن نصر، لتقديمها عبر هذا المشروع. دقيقة هي مدة أطولها، ومعان أخلاقية اجتماعية ودينية هي ما يسعى الثلاثة لتضمينها عبر أفلامهم القصيرة جداً.

التحدي الذي يخوضه البحرينيون الثلاثة كبير يتطلب منهم مقدرة عالية على تقديم فكرة يمكن اختصارها في دقيقة أو نصف دقيقة، ثم إعداد رؤية إخراجية لتحويلها إلى صورة بصرية عالية الدلالات. بالطبع نعلم أن كتابة عبارة موجزة تنقل الكثير، هو أمر لا يتقنه الكثير، لكن ترجمة تلك العبارة إلى صورة تنقل في وقت قياسي كهذا، يعتبر قمة التحدي.

المونتاج أو التقطيع وتركيب الصور يمثل هو الآخر تحدياً مختلفاً عما يمكن أن يواجهه من يقوم بمونتاج فيلم طويل أو قصير (وليس قصيراً جدا). إذ وكما أشار الشباب فإن الأخير يعتمد إحداث صدمة لدى المشاهد، وهي صدمة كفيلة بنقل الفكرة.

والحق يقال، فقد تمكن الثلاثة في أول أفلامهم القصيرة جداً «راح البحر»، لا من نقل فكرة وحسب، بل قضية من قضايا الشارع البحريني، تتمثل في الردم «الجائر» للبحر. في أقل من دقيقة نشاهد رجلاً «يعد عدته» لرحلة صيد، يدخل البحر، ونعيش أجواء البحر. نعتقد، جهلاً وربما اعتماداً على المألوف مما نراه، أننا أمام قصة «تراثية» بحرينية أخرى. هو ذا الصياد البحريني بلبسه القديم الجديد، «هي ذي» الشباك ذاتها، والإزار ذاته. هل هي قصة «مملة» أخرى؟

لكن المتغوي، مخرج الفيلم، لم يتركنا عرضه للتساؤلات والظنون والشكوك، فاجأنا في بضع ثوانٍ حين توقفت سفينة كانت تلاعبها مياه البحر فجأة. تحسب أنك أمامك لقطة جامدة، لكن أصوات أخرى لم تصمت، وصرخة ألم مفاجئة تنطلق من الصياد الذي يفاجأ هو الآخر حين يجد نصفه مدفوناً وسط التراب… لقد دفن البحر.

لن نتحدث عن دعم منتظر أو تشجيع أو إبراز أو أي ما شابه ذلك من أي جهة رسمية. باتت الكلمات حول هذا الأمر مبتذلة!!

منصورة عبد الأمير

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 2848 – الخميس 24 يونيو 2010م الموافق 11 رجب 1431هـ

http://www.alwasatnews.com/2848/news/read/436721/1.html -

حمـزة والمتـغــوي ونصـر: مشـروعنـا «نغزة»… و«راح البحر» أول المشوار

أفلام «هايكو» توعوية لا تتجاوز الدقيقة

حمـزة والمتـغــوي ونصـر: مشـروعنـا «نغزة»… و«راح البحر» أول المشوار

الوسط – منصورة عبدالأمير

الوسط – منصورة عبدالأمير

لم تتجاوز مدة عرض الفيلم البحريني القصيرجداً جداً «راح البحر» الخمس وثلاثين ثانية، لكن حجم إعجاب الجمهور به تجاوز ذلك بكثير، إذ عرض للمرة الأولى في أبريل/ نيسان الماضي. لم يشتمل الفيلم الذي شارك به محسن المتغوي بمهرجان الخليج السينمائي في دبي، على أية حوارات. ليس سوى صوت البحر وخطوات صياد منى النفس بصيد ثمين، لكن صورته المختصرة جدا جدا كانت أبلغ من أية كلمات.

«راح البحر» فيلم بحريني يصفه صانعوه بالقصير «جدا جدا جدا»، هو في واقع الأمر فاتحة مشروع متكامل بدأه ثلاثة شباب بحرينيين أطلقوا عليه اسم «نغزة». عرض الفيلم الأول والوحيد جاء خلال الدورة الثالثة لمهرجان الخليج السينمائي التي عقدت في الفترة 9-15 أبريل/ نيسان الماضي في دبي.

«الوسط» حاورت مخرج الفيلم محسن المتغوي، كاتب السيناريو وصاحب فكرة الفيلم والمشروع ككل جعفر حمزة، والقائم بعمليات المونتاج حسن نصر وهو أيضا صاحب استوديو مون ميديا، الحاضن التقني للمشروع.

محسن، برأيك ما سر التصفيق الحاد والإعجاب الشديد الذي حظي به أول أفلامك في أول عرض له؟

– في البداية كنت خائفاً بسبب قصر مدة الفيلم التي لا تتجاوز 35 ثانية، إلا أنه بعد تصفيق الجمهور عرفت أنه نال إعجابهم. وبعد خروجي من صالة العرض تحدث إلي البعض قائلاً: توقعنا أن تكون مدة الفيلم أطول من ذلك وسيكون مملاً، لكنهم تفاجأوا بختامه في نفس الدقيقة، ما أثار إعجابهم. وتدور فكرة الفيلم حول شخص ذهب إلى البحر لكن البحر دفن أثناء تواجده فيه، تماماً كما يحصل الآن.

كاتب الفيلم جعفر حمزة، تقول إن الفيلم جزء من مشروع متكامل لتقديم أفلام توعوية قصيرة. حدثنا أكثر عن هذا المشروع.

– تم البدء في المشروع تحت مظلة اسمها «نغزة»، والغرض منه «نغزة»، ومعناها معروف حسب اللهجة الدارجة الخليجية «إياك أعني واسمعي يا جارة»، إشارة معينة لا حاجة لذكرها ويفهمها الشخص المُخاطب «على الطاير»، سواء كان في المجال البيئي أو المجال الديني والأخلاقي وغير ذلك.

الهدف من هذا المشروع هو إيصال رسائل توعوية قصيرة جداً في أقل وقت ممكن وبصورة مختزلة جدا لا تضر بالرسالة وفي نفس الوقت توصلها بطريقة سلسلة وسهلة يفهمها الجميع دون أي حوارات، وتأتي كل الرسائل مكثفة في صورة بصرية هي عبارة عن فيلم قصير.

لدينا أفكار كثيرة تأتي تحت مظلة هذا المشروع لكن «راح البحر» هو أول أفلامنا وفيه نسلط الضوء على ردم البيئة وعلى الدفان الجائر الحاصل في البلد أو في العالم بصورة عامة، لكننا نتكلم عن البحرين حالياً، وهذه صورة مصغرة عن الموجود في الواقع.

لذلك، أكرر أن هذا العمل عمل عالمي وليس مختص بجانب فئوي معين أو جانب يتعلق بمدرسة معينة، فما يراه المسلم يراه الأجنبي وبالعكس، وليست لدينا أي مشكلة في هذا الجانب.

تحدثت عن تأثركم بأسلوب ياباني في تقديم أفكار مهمة عبر أفلام قصيرة جداً جداً جداً، حدثنا عن هذا الأسلوب.

– هذا الأسلوب مأخوذ من الشعر الياباني «هايكو» أو «هايدو» حسب تسمية البعض، وهو شعر قصير جداً لا يتجاوز ثلاثة أو أربعة أبيات، وتختزل فيه كل الفكرة، وهناك نسخ من هذا الشعر مترجمة إلى قصص قصيرة جداً جداًً، تتكون ربما من فقرة أو فقرتين فقط، تختزل فيها الفكرة والقصة والإخراج كله. انتقل هذا المفهوم الثقافي الياباني من الشعر والقصة إلى أفلام قصيرة جداً جداً. وهنا ينبغي ملاحظة أن هناك فيلماً قصيراً وفيلماً قصيراً جداً وهو ما يصنف ضمن الأفلام الدعائية القصيرة جداً التي توازي الإعلانات الدعائية المعروفة على مستوى عالمي. ومعروف أن هذه الأفلام الدعائية لا تتجاوز مدتها الخمس وثلاثين ثانية وهذه قمة الصعوبة، فإذا كان لدينا فيلم طويل باستطاعتنا أن نتكيّف معه، لكن في الفيلم القصير تختزل كل القصص والدراما والسيناريو في وقت جداً قصير، وهنا تكمن الصعوبة إذ تحتاج إلى آليات كثيرة، كسيناريو محكم ومخرج مبدع وإنتاج يراعي كل هذه الجوانب. الأسلوب إذاً مأخوذ من الأسلوب الياباني في الإخراج، أما الفكرة بطبيعة الحال فلا بد أن نراعي الظروف الموجودة حولنا ونقدم الأفكار بناءً عليها.

ما الذي يميّز هذا الأسلوب في تقديم الأفلام، ولماذا نقدم فيلماً في هذه الفترة القصيرة جداً جداً، هل تعتقد أن رسالة الفيلم تصل بشكل أبلغ؟

– كما ينتشر «ماكدونالدز»، و»كنتاكي» تنتشر هذه الأفلام، بمعنى أنه كما توجد أكلات سريعة جدا، هناك أيضا أفلام سريعة جدا. نحن الآن في عصر سرعة، وانشغالات الأفراد تجعلهم لا يمتلكون الوقت الكافي لمتابعة أفلام طويلة. لذلك، نحن بحاجة إلى إيصال رسائلنا في أقل وقت ممكن وبصورة مختزلة مباشرة إلى الفئة المستهدفة.

مرة أخرى أقول كما تنتشر الوجبات السريعة ستنتشر أيضاً أفلام «هايكو» أو «هايدو». يمكن لنا أن نقلل مدة الأفلام لتصل إلى عشر ثوان مثلا ونعطيها اسما خاصا بنا، ويمكن لهذا أن يعطينا مرونة أكبر في الانتشار سواء في القنوات الفضائية أو اليوتيوب أو الفيس بوك أو وسائل الإعلام الاجتماعي أو الإيميل أو حتى تحويل هذه الأفلام إلى رسائل هاتفية.

قوة أي فكرة، خصوصاً الفكرة البصرية هي في تحويلها إلى أمر محيط بنا، من هاتف نقال إلى جهاز حاسوب، إلى الإنترنت، إلى شيء آخر. هذه هي قمة التحدي والتي نحاول – إن شاء الله – أن نعمل عليها حالياً حتى نصل إلى الهدف.

عودة إلى مخرج الفيلم محسن المتغوي؛ كيف تعاملت مع الفكرة وكيف استطعت أن تقدمها في أقل من دقيقة واحدة؟

– واجهت صعوبة في كيفية إيجاد إيحاء بسيط لإيصال الرسالة، أو أن أبحث عن جمالية ومن ناحية أخرى أقوم بإيصال الرسالة في وقت أسرع. لدينا أفكار كثيرة لكن نواجه صعوبة في كيفية إيصال الرسالة في أقل من دقيقة.

حسن نصر؛ كونك المشرف على الأمور الفنية المتعلقة بالفيلم، ما حجم التحدي الفني في تقديم مثل هذه الأفلام؟

– التقنية مشابهة لتقنية الأفلام الطويلة لكنها هنا مختصرة، ربما القطع هنا يتم بشكل أكبر، بدلاً من الاسترسال فيها كما في الأفلام الطويلة. من ناحية أخرى فإن جانب الصوت مهم جداً في هذا الأفلام، فحينما أخرج محسن الفيلم لم يكن هناك صوت للبحر، بل قمنا بتركيبه حتى صوت الخطوات تم تركيبها لاحقاً. الفيلم يعتمد على الصوت بنسبة 70 في المئة أحيانا. هناك جو عام في الفيلم، بدونه لا يصبح للفيلم أي قيمة. فالمشاهد إذا تابع فيلماً بدون صوت لن يشعر به.

هل هناك حاجة إلى برامج خاصة لتنفيذ مثل هذه الأفلام؟

– لا حاجة لأي برامج خاصة، نستخدم جميع البرامج المعروفة في مجال صناعة الأفلام الطويلة أو القصيرة. لدينا فكرة نعمل عليها حالياً لإدخال برامج الغرافيكس في أفلامنا القادمة.

ما مدى صعوبة دخول الشباب إلى هذا المجال من الناحية التقنية؟

– التقنية نفسها ليست صعبة، المطلوب فقط هو مواكبة أي تقنية جديدة ومستحدثة في هذا المجال، ومتابعتها بشكل دائم، وتعلم تقنيات وأساليب المونتاج الصحيح، وليس فقط الاعتماد على طرق مونتاج الآخرين، إنما يجب معرفة اللمسات الدقيقة في الفيلم، أين يقطع، أين يقف، أين توضع الـمؤثرات.

جعفر حمزة، باعتبارك صاحب الفكرة، ما هي مشاريعكم المستقبلية؟

– قبل أن أتحدث عن المشاريع المستقبلية، أود التحدث عن نقطة مهمة وهي أن ما يميز هذه الأفلام القصيرة هو عدم وجود حوار، لذلك هناك تركيز كبير على الصوتيات. نحن هنا لدينا صورة وصوت، صوت وليس حوار، لأننا نسعى لأن نتعامل مع العالم ككل وليس مع جهة معينة. نحن لا نخاطب المتحدثين باللغة العربية فقط، هدفنا العالم ككل، فحينما نضع الفيلم في اليوتيوب فنحن لا نريد أن نقتصر على يوتيوب البحرين أو الخليج أو المنطقة العربية فقط وإنما العالم بأجمعه، من الإسكيمو إلى جنوب إفريقيا. هكذا ولأننا نسعى لأن تكون صورتنا ورسالتنا عالميتين وغير محصورتين في لغة معينة، ألغينا الحوار في هذا الفيلم وفي كل المشاريع أو الأفلام التي ستكون تحت مظلة «نغزة». اللعبة والفيصل في «نغزة» يكمنان في الصوت والصورة والحركة فقط، وطبعاً مع وجود مخرج قدير مثل محسن، واستخدام تقنيات جديدة مستحدثة ومتابعتنا اليومية لها مع حسن.

نتكلم عن أفلام قصيرة تستهدف الجمهور العادي، هل ستعرض هذه الأفلام في التلفزيون؟

– هذا مجال نحن نعمل عليه حالياً لكي نكوّن باقة متكاملة على الأقل من 5 إلى 10 أفلام، لتقديمها من خلال قناة تلفزيونية. سنرى إذا كان هناك إمكانية بيعها على إحدى القنوات، سواء كانت ذات توجه إسلامي أو توجه عام، إذ إن الرسالة عامة للجميع ولا تخص توجهاً معيناً.

إذاً، هي أفلام دعائية تلفزيونية أكثر من كونها سينمائية؟

– نعم، نستطيع تصنيفها من ضمن الأفلام الدعائية.

لكن التكنيك الذي يتم به صناعة هذه الأفلام، سينمائي، هل هذا صحيح؟

– هناك فرق بين التكنيك السينمائي وتكنيك الأفلام الدعائية التجارية. هذه الأفلام هدفها هو بيع خدمة أو منتج، وأفلامنا ليست كذلك. هدفنا إيصال رسالة، سواء على المستوى الاجتماعي أو الأخلاقي أو العام أو الإنساني، وهذا هو الفرق بين أفلامنا والأفلام الدعائية. نحن نستخدم نفس التقنية، وكذلك نستخدم التقنية السينمائية، لكن كما قلت هدفنا رسالي والأفلام الدعائية هدفها تجاري.

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 2848 – الخميس 24 يونيو 2010م الموافق 11 رجب 1431هـ

-

غريبان في المدينة

غريبان في المدينة

قراءة نقدية لواقع حملات التوعية للنظافةجعفر حمزة

لم أشأ أن أرفع طرفي لها، فهي كغيرها ممن ركبت الموجة وسايرت وتابعت تلك “الموضة” في الظهور والتقديم، فقد رأيت مثلها من قبل، إلا أن تمنّعي من النظر لها قد ضعف لا لألوانها المختلفة التي وضعتها، بل للشكل الذي ظهرت عليه، مما جعل تفكيري يتوقف للحظات لأنظر لها تأمل فاحص باحث لا متقرب عابث.

وأدركت حينها أن هناك خللاًَ بينّاً فيما قدمته عن نفسها، وقد تأبطت أعمدة الإنارة والتصقت بشاحنات كبيرة وامتدت أذرعها عبر المواقع الاجتماعية المختلفة، فضلاً عن تدشين موقع إلكتروني خاص بها.

فمن هي تلك التي أتحدث عنها؟

إنها الحملة الإعلانية ل”سمير وعزوز” التي دشنتها شركة خدمات “سفينكس” بالتعاون مع بلديتي المنطقتين الوسطى والجنوبية، بغرض رفع مستوى التوعية البيئي فيما يتعلق برمي النفايات في مكانها الصحيح.مالي ولسمير وعزوز؟

فما الجديد أو المستغرب في “سمير وعزوز” الذي يُوقف النظر وتستدعي الكتابة حولهما؟

أصبح استخدام الشخصيات الكرتونية “موجة” يركبها البعض لإيصال رسائله المتنوعة، وخصوصاً تلك التي تتعلق بالترفيه أو التوعية البيئية خصوصاً.

فهناك نماذج تتحرك ضمن نفس دائرة التنفيذ عندما يتعلق الأمر باستخدام شخصيات كرتونية بهدف التوعية، فهناك “سامي” الشخصية الكرتونية التي قدمتها المحافظة الشمالية ضمن حملة “ارتقاء” في تدشين “نظام رصد مؤشر النظافة”، فضلاً عن استخدام شخصيات كرتونية من قبل ضمن نفس الحملة في موسم عاشوراء بتقديم عائلة من الشخصيات الكرتونية، وهناك “راشد” الشخصية الكرتونية الجديدة التي تقدم الإرشادات البيئية المختلفة.

وعوداً إلى صاحبينا “سمير وعزوز” لنرى إن كانا مختلفين حقاً ليستحقا هذا الوقوف والتحليل، ونحن نتحدث عن خطاب توعوي بيئي يخاطب فئات مختلفة وأدوات الخطاب يجب أن تكون لها خصوصية وابتكار بدرجة ملموسة.

فعندما تنظر إلى الشخصيتين في الإعلان تخال أنك ترى “حيوانين”، يبدو أحدهما له أنف خنزير وهو “سمير” والآخر له أذني “قط” أو كلب وهو “عزوز”. ولا تخطأ العين ذلك من أول مرة، ولكون الكاتب يعمل في مجال الإعلان والتسويق، آثرت إلا أن أسأل أكثر من شخص، فكان الرد واحداً، بل لم أكمل سؤالي للبعض شخصياً حتى تلقيت اتصالاً من أحد الأخوان ليخبرني بملاحظاته على “الخنزير” الموجود في الإعلان!مرآة مطلوبة للشخصيتين

وهناك ملاحظات كثيرة على الشخصيتين، من ضمنها التالي:

أولاً: وجهي “سمير وعزوز”، فسمير بأنف خنزير وشعر “سبايكي” بنفسجي اللون و”عزوز” بأذن قط أو ربما كلب عند ملاحظة طريقة رسم ذقنه. وكأننا نشاهد أحد مسلسلات قناة “كرتون نيتوورك” الأمريكية.

ثانياً: مظهرهما الخارجي، فسمير يرفع أحد طرفي بنطلونه للأعلى في حركة تذكرنا بالشباب “الصايع”، كما ذكرت لي إحدى الأخوات عندما نظرت لهذه الشخصية. والآخر يضع نظارة سوداء في إخفاء لوجهه، في حركة غربية واضحة في تقديم الشخصية.

ثالثاً: اللباس العام الذي يقدم الأنموذج الكرتوني الأمريكي بوضوح.

رابعاً: الحوار العام الدائر بين “سمير وعزوز” في إعلانات الطرق، يفتقد للفكرة والقصة. عندما يسأل سمير عزوزاً عن ما يفعله قبل أن ينام، فيجيب عزوز بأنه يجلس مع الأصدقاء، فيرد عليه سمير بأن يضع القمامة في الحاوية قبل أن ينام، وينصحه بالقول “خلك كووول”.

ليس هناك ترابط في الحوار، فضلاً عن غياب الفكرة فيه..فما الذي يجعل وضع النفاية في القمامة قيمة “كوووولية”-إن صح التعبير؟

هناك نقص في الحوار وغياب للفكرة ولصق “الكوولية” في المسألة دون رابط أو مقدمة.وهدف الحملة لا غبار عليه في رفع مستوى الوعي بالنظافة، إلا أن السؤال يدور في التوظيف السليم لأدوات الاتصال المقدمة في الحملة، ونتحدث هنا عن الشخصيتين البطلتين في الحملة “سمير وعزوز”، ويبدو أن القائمين على الحملة قد وضعوا أنفسهم مكاناً علياً بتوصيف غير دقيق للحملة، فضلاً عن تقديم الحملة يفتقد لمؤشرات النجاح الفعلية.

فقد علق السيد عبدالعزيز زينل المدير العام لشركة خدمات “سفينكس” على الحملة بالقول “نحن على ثقة بأن الحملة الحالية التي نقوم بتنفيذها ستحقق نجاحاً باهراً، لأننا استخدمنا نموذجاً فريداً إلى حد ما في تعزيز مستوى التوعية وتشجيع الجمهور على المشاركة والتعاون مع جهودنا”

ربط النجاح “الباهر” بتقديم شخصية يُدعّى لها التفرد أمر فيه مبالغة ويفتقد للطرح العلمي، فعند الحديث عن “النموذج الفريد”، فإن استخدام الشخصية الكرتونية أصبح موجة ركبها الكثير ممن يروّج للتوعية البيئية خصوصاً، من المحافظة الشمالية إلى المحرق، والآن وصولاً إلى البلديتين الوسطى والجنوبية. فبالتالي ليست هناك فرادة في الطرح. والطريف في الأمر أن ذات الشركة “سفينكس” لها حملة مع المحافظة الشمالية ضمن “ارتقاء” بتقديم الشخصية الكرتونية “سامي”. فهل استخدام الشخصية الكرتونية فيه تفرد، بالرغم من وجوده في ذات الفترة في حملة”ارتقاء”؟روح بحرينية بصورة غربية

ومع كل تلك الملاحظات المذكورة حول الشخصيين، لا يبدو من الإنصاف سحب الشخصيتين ووصمها بأن لديهما روحاً بحرينية في جوهرهما، وذلك ما أشار إليه بيان خدمات “سفينكس” حول الحملة الإعلانية لسمير وعزوز بتاريخ ١٩ مايو ٢٠١٠، إذ ذكر الخبر الصحفي التالي “وتعتبر روح الحلقات الكرتونية بحرينية في جوهرها”، وهذه نقطة البيع الفريدة لحملة التوعية”.

يبدو أن هناك لبساً واضحاً أو غياباً ملموساً لإيصال رسالة الحملة عبر تلكما الشخصيتين، فوصفهما بأن لديهما روحاً بحرينية بعيد عن الواقع بالنظر لهما، وإن كان ذلك هو نقطة البيع الفريدة

USP

للحملة، فإننا نعتقد بأن الحملة تتخبط في تقديم نفسها بناء على هذا الافتراض المبالغ فيه.

فأي روح بحرينية في الجوهر نتحدث عنه هنا؟ أفي مظهر الشخصيتين اللتين تشبهان حيوانين بجسد إنسان؟ أم في طريقة الحوار و”الكووول” المعروضة جبراً في الكلام دون داع لها؟ أم في ملبس الشخصيتين؟ لا ندري!عناصر غابت وأمور حضرت

إن ما يهدف إليه أي إعلان هو إيصال رسالة في المقام الأول مع مراعاة الوسيلة المستخدمة والفئة المستهدفة والفكرة الكبرى لها

Big Idea

، لتضمن تجاوباً متوقعاً من الفئة المستهدفة للوصول إلى الهدف المعلن من الحملة. وقد ترتقي بعض الحملات الإعلانية درجة أو درجات لتلقي تفاعلاً حركياً، ينعكس على سلوك مجتمع بأكبره إزاء قضية أو موضوع بعينه.وفي حملة “سمير وعزوز” تغيب عناصر أساسية من الخطاب المكون للإعلان الناجح، والذي قد يرتد بصورة عكسية على الهدف الأساس من الحملة نفسها. فما هي تلك العناصر الغائبة؟

الفكرة الكبرى

Big Idea

تمثل الفكرة الكبرى في التواصل الإعلاني الحمض النووي المؤسس لفكرة أي حملة بغض النظر عن فئتها المستهدفة ورسالتها، فهي-أي الفكرة الكبرى- تشكل القاطرة التي تقدم جميع الأفكار التفاعلية والإبداعية من تحتها، وهي المظلة الجامعة للحملة الإعلانية، لتضمن نسقيتها ووحدة لغتها في التواصل مع الآخر.وعند “سمير وعزوز” تغيب الفكرة الكبرى من الحضور، فوضع النفايات في الحاوية ليس هي معقل الفرس كما يقولون، بل هي في دافع وكيفية ونتائج وضع النفاية في الحاوية، وهو ما يفتقده الإعلان الموضوع للحملة. ليست هناك قيمة تفاعلية جديدة يمكن الاتكال عليها في عملية التواصل التسويقي مع الجمهور المستهدف. فوضع النفاية في الحاوية أمر مطلوب وصحي، لكن طريقة إيصال هذا السلوك لم يكُ موفقاً وناجعاً في الإعلان الموضوع، وخصوصاً إعلانات الطرق.

هناك نقطة يمكن استثمارها من أجل صالح هذه الحملة لتصل إلى أهدافها -أن غضضنا الطرف بصعوبة عن مظهر الشخصيتين الغريبتين وهما أساس الحملة-، وتلك النقطة هي استغلال فكرة “احذروا وحش النفايات” التي حصرتها الحملة في الإعلان التلفزيوني فقط، والذي يمكن أن تتحول إلى الفكرة الكبرى، من خلال كونها تعرض مشكلة رمي النفايات وتصاعد في المشكلة لتتحول إلى وحش، وحل المشكلة بوجود وعي وتعاون من “سمير وعزوز”، ووصولاً إلى نتيجة وهو خلو الشوارع والطرقات من النفايات.الفئة المستهدفة

Target

ما الفئة المستهدف من الحملة الإعلانية؟

الجميع، والتركيز على إظهار الشخصية الكرتونية في الواجهة، كون اليافعين والشباب هم الفئة التي يمكنها أن تحدث التغيير وتبدأ به.

وفي مثل هذه الحالة نلحظ التوجه العام ضمن الخطاب التوعوي البيئي كيف يتم استخدام الشخصيات الكرتونية من أجل إيصال التوعية البيئية من قبيل سامي وراشد والعائلة ضمن حملة ارتقاء في موسم عاشوراء.

وفي مثل هذه الحالة، لا بد من مراعاة تقديم الشخصية في تفاصيلها، مظهراً وكلاماً وملبساً، بحيث تكون قريبة من الجمهور المستهدف من الحملة.

ولئن كان “المرح والحس السليم” قد تم استخدامهما في الحملة كما تذكر الشركة في خبرها الصحفي السابق، فإننا نرى أن ذلك قد تم خبزهما في فرن أجنبي، سواء من ناحية الحوار أو الأحداث، وذلك بعيد عن “روح الحلقات الكرتونية، وهي بحرينية في جوهرها” كما أشارت الشركة في خبرها أيضاً.توظيف الوسيلة

إن استخدام وسائط التفاعل الاجتماعية عبر الإنترنت أصبح مطلوباً ومرغوباً، من قبيل “الفيس بوك، واليوتيوب وتويتر. ومع وجود هذه الموجة الجديدة من التوظيف الكرتوني في حملات التوعية، فإنه بالإمكان قياس مؤشر التفاعل مع هذا النوع من الحملات من خلال قراءة متأنية لردود الفعل والتعليقات على الحملات من الجمهور المستهدف والمختصين. وهي فرصة عملية ممتازة لتقييم العمل وتطويره. وقد كان هذا الأمر غائباً في السابق، أو كان محدود الوسائط.

ومثل هذه المواقع تشكل نوافذ لتطوير الرسائل الموجهة من الفكرة والوسيلة، وعلى وكالات الإعلان كما على الشركات توجيه الاهتمام إلى ذلك بدلاً من هاجس “الإنتشار غير المدروس” والذي تحول إلى “موضة” يتبعها الكل دون التوظيف العملي للتقييم من خلالها.

ويُعتبر الموقع الإلكتروني لأي حملة إعلانية توعوية أساسياً كقناة تعريفية أولاً وتفاعلياً ثانياً. وبالرجوع إلى صاحبينا “سمير وعزوز”، فإن الموقع الإلكتروني لهما وهو

www.sameerandazooz.org

يكمل مسيرة “الضعف في تواصل الحملة”، وذلك من خلال وصف الموقع بأنه موقع تفاعلي، في حين أنه يفتقد لذلك، سواء من خلال غياب أساسيات مهمة فيه، وهو عدم وجود الموقع باللغة العربية أصلاً- لحد كتابة هذه السطور. أليس السواد الأعظم من الجمهور المستهدف هم الناطقين بالعربية أكانوا مواطنون أو مقيمين؟

، وبالرجوع إلى تعريف الموقع التفاعلي، فهو الموقع الذي يسمح لزواره بالتواصل معه، ويمكن للزوار اتخاذ خطوات فعلية في محتوى الموقع. على سبيل المثال يسمح الموقع للزوار باللعب ضمن الموقع وتحريك أشياء فيه.

المصدر

http://wiki.answers.com/Q/What_is_an_interactive_web_ page وضمن مقارنة بسيطة بين “سمير وعزوز” و”سامي” في موقعيهما الإلكتروني، نلاحظ أن موقع “سامي”

www.afkarsami.com

يحقق معنى “الموقع التفاعلي” أكثر من غيره، من خلال الألعاب والأفكار الأخرى التي يقدمها الموقع.

إن المسألة تأخذ عمقاً حقيقاً عند الحديث عن رسائل التوعية الموجهة للمجتمع، وخصوصاً عند استخدام الشخصيات الكرتونة، التي تعتبر مكسباًوما التحليل أو الطرح مقدم هنا إلا قراءة تحليلية لحملة بعينها، تحوي ملاحظات قد يتفق أو يختلف البعض حولها، إلا أن المهم هو أن ما يُوضع في العلن له متابعين ونقاد، على أصحاب الشأن المعني قرائتها بتأن وحرفية للتطوير في الخطاب والوسيلة.

“سمير وعزوز” ليس الأمر شخصياً عنكما، إلا أن شد الإنتباه والتفاعل وإيصال الرسالة بطريقة مبتكرة تحتاج أكثر من ألوانكما وطريقة إخراجكما، وما يدور بينكما، فعفواً

ملاحظة:

سيتم نشر الموضوع في “أسواق” الأحد القادم، وتم نشره هنا تزامناً مع الحملة قبل انتهائها -

يتناول بلباسه مواضيع ساخنة كالطائفية والقضية الفلسطينية..

متناولاً مواضيع ساخنة كالطائفية والقضية الفلسطينية

جعفر حمزة يعبر عن رأيه من خلال ملبوسات نبراس

الأيام البحرينية، ١٩ يونيو ٢٠١٠

يعبر الجميع عن آرائهم بطرق مختلفة، وأحياناً بطرق أكثر إبداعاً من الحديث المباشر، وهو الأمر الذي يذهب إليه الباحث والمصمم البحريني جعفر حمزة الذي قدم أخيراً رأيه في قضية الطائفية من خلال قميص رسمت عليه صورة رجل يفقأ إحدى عينيه معلقاً بعبارة (الطائفية.. مثل اللي يطز عينه بيده).

وبالرغم من أن نبل الهدف الذي يذهب إليه حمزة إلا أن قسوة الصورة قد تقف حاجزاً أمام هذا القميص، وعن القسوة نفسها يقول حمزة: (في هذه القسوة ما يجعل المشاهد يقف ليتأمل ويتساءل)، وربما كان عمله الثاني أقل حدّة حيث قدم عملاً بعنوان (لن نخضع) We will not go down للتعبير عن وقوفه ضد الحصار الإسرائيلي الجائر على أهالي قطاع غزة، والعبارة مأخوذة من أغنية للمغني الأمريكي مايكل هيرت الذي قدم أغنية بهذا العنوان إثر العدوان الإسرائيلي على القطاع، والأغنية قد حظيت بقبول واسع في العالم أجمع، أما تصميم حمزة فيستفيد أيضاً من إحدى علامات التوجيه المرورية يتجه سهمها للأسفل، وعليها علامة المنع في إشارة لكون الاستسلام ممنوع، مذيلاً ذلك بعبارة in Gaza and Beyond.

وأكد حمزة على أنه يستخدم (التعبير كحركة تهدف إلى إحداث أثر لتبيان موقف ونشر رسالة، وذلك باستخدام الكلمات والصور في المواقف المختلفة) موضحاً في الوقت ذاته أن عالم اليوم (تحكمه الصورة، واللباس لوحة يمكن أن نعبر من خلالها عن مواقفنا ونقدم فيها رسائلنا، والهدف إبراز تلك الرسالة ونشرها قد الإمكان).

ومن المخطط – حسب حمزة – أن تُرسل نسختان من قميص «غزة» إلى كل من المغني الأمريكي وللشعب الفلسطيني عبر إحدى القوافل التي ستذهب لغزة.

يشار إلى أن حمزة، والذي يشغل منصب مدير الإبداع لماركة نبراس التي تقدم (التي شيرت) البديل للشباب، قد قام بتنفيذ عدد من التصاميم الشخصية التي تستهدف إيصال رسائل متنوعة، من بينها ما تعلق بموضوع الإرهاب في العراق أو الفن الإسلامي، وأخلاقيات العمل، إضافة إلى التحفيز والدافعية

http://www.alayam.com/Articles.aspx?aid=26263

ملاحظة: تصميم الطائفية وغزة من نتاجات “جعفر حمزة” الشخصية، وليست لها علاقة بنبراس.

-

المثقفون يموتون مرتين “هم”… متصالحون معه والمعارك ليست وهمية

ابتعاث منظومة الخلود “القبر “ في “نون “

البلاد ٦ يونيو ٢٠١٠

أجرى اللقاء: هدير البقالي

نموت ونحن مستيقظون، ونموت عندما نتصادم بتفكيرنا معه، ونموت ونحن ننجز آخر انتصاراتنا في الحياة، ويقل صخبنا وثرثرتنا في كل زقاق كلامي، من هنا وهناك، كل هذا وأكثر، لم نفهم نسق الموت، ولا يريد الكثيرون مغادرة هذه الحياة بسن مبكر، أو بسن الشيخوخة حتى، فالأمر بهذه البساطة، مراهنتنا على سر الوجود، وعدم اكتفائنا برغد العيش.

فالمثقف يقدم كل ما يملك في سبيل استذكاره ما بعد رحيله، فالموت إذا، صفة للحرية، يأتي من دون موعد ويسرق أغلى ما لدينا، ولسره غموض يعتري الجسد، وتتسلل الرعشة إلينا، فالنبض يموت، والوجوه تصبح واجمة لأكثر من وجه، قد تصفر وتبهت الملامح، لكنه قادم لا محالة منه، فمجيئه مجلل، ووداعه مؤلم، والسبب العقيم في كل ذلك هو نحن، فألن يحين الموعد لإعداد ما لدينا في هذه الحياة، سؤال جوابه معكم، بعد قراءة الحوار الآتي ،”بنون” البلاد، مع الشاعر سلمان الحايكي، وجعفر حمزة المختص في ثقافة الصورة والاقتصاد المعرفي ليعبروا عن نظرتهم الآنية للموت.

ن: المثقف يدرك حتمية تسربل الموت إلى أطرافه فهل هو متصالح معه؟

الحايكي: نحن كبشر مخلوقين على هذه الأرض الساخنة والتي تجذبنا إليها جذباً نعرف تماماً أن فكرة الموت تراودنا منذ أن أرضعتنا أمهاتنا ورأينا النور يسطع في عيوننا لكن الحتمية الأزلية في الموت أننا لانعرف متى تأتي الآزفة وكما قال الشاعر العربي كعب بن زهير: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته… يوما على آلة حدباء محمول.

لكن أين ومتى… هنا يكمن الموقف الغامض بالرغم من أننا نودع الحياة في سويعات أثناء النوم وسرعان ما نستعيد الحركة الأزلية التي تبعدنا عن الموت وفي نفس الوقت نعيش ونتحداه ولكن بعيوننا لأن الحذر البشري يتفوق على الوجود المادي.

حمزة: الموت هو الغرفة التي ينتقل فيها المثقف، مما يدفعه للعيش والعمل بكأد في غرفته الصغيرة “الحياة الدنيا”، ليتحول الموت عند المثقف الواعي إلى “محفّز” و”دافع” للعطاء ، لأنه -الموت- المحطة التي يترك فيها كل أدوات الإنتاج والتغيير وإحداث الأثر، ليتحول المثقف المدرك للموت إلى جندي متأهب ٢٤ ساعة مسخراً كل ذرة فيه للعطاء والتفاعل بكيميائية ثورية مع المحيط.

ومن هنا يأتي حديث لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) حين يجسد “حتمية الموت” في معادلة عملية دافعة للإنتاج، من خلال ثنائية قد تبدو متضادة وهي قمة التكامل. في حديثه المعروف “اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً.

وقد يموت المثقف قبل أوانه عندما ينقطع عن التواصل الحركي مع المجتمع، فبالتالي يكون بعض المثقفين ممن يموتون مرتين، مرة في حياتهم وأخرى بعد رحيلهم. والمثقف الذي يحركّه الموت للعطاء والبذل هو المثقف المتصالح ضمناً وفعلاً معه.

ن: لمَ أغلب كتابات المثقف تتمحور حول الموت؟

الحايكي: لأنه واحد من عناصر الحياة وأقول واحد من عناصر الحياة لأن بعد حياة المثقف تكمن حياة أخرى هي البقاء المادي والتراث الإنساني ولا يمكن لأي مثقف يغادر الحياة ولا يترك أثراً غما أثراً ناقصاً أم شبه متكامل.حمزة : المثقف يستذوق الموت وذلك يعتمد من أي زاوية ينظر المثقف للموت، أمن زاوية الحركة والإنتاج؟ أو من زاوية التأمل والتفكير المجرد؟ أو من زاوية السوداوية وقطع الأمل؟

والموت للمثقف الحركي عالم يبعث للحركة والتغيير، كونه ضمن حلقة لا تنتهي من سلسلة الحياة.ن: اللقاء الأخير والكفن الأبيض، والقبر، ألا تشكل نوعا من حلقة الصراع مع المثقف في استحضارها على أرض الواقع؟

الحايكي: حين أودع عزيزاً أو قريباً أو أكون ضمن المودعين والمعزين اشعر في قراره ذاتي أن الراحل أمامي قد ذاق كأس الرحيل الذي سأذوقه بعده وينتابني الحنين إلى القبر الذي سيأخذني بين أحضانه والخوف الذي يعتري الإنسان في هذه اللحظة لا وجود له لأن الإنسان الحي هو الذي يشعر بحركة الأشياء أمامه أما الراحل فلا يعرف قبل الرحيل إلاّ اسم الموت ويتعامل معه كضيف أو سحابة صيف أو يحاوره بهدوء فالموت شيء مكتسب غامض يتحرك في أحشائنا ولا نشعر بالصراع معه إلا ونحن أحياء أما بعد الموت فأننا نورث الحياة لمن هو أقرب إلينا من حبل الوريد.

حمزة: بل تشكل تلك المحطة التي يضع فيها المثقف قلمه جانباً، ويستحضر دلالات الموت بل حتى أدواته ويصبح للبعض من المثقفين “صراعاً” مُنتجاً، صراعٌ مع الزمن لينتج ويحرك ويؤثر ويثور ويغيّر، كلها “حِرَاكات” يسعى المثقف لاستخدامها قبل أن يتوقف الزمن عنده وتتوقف بالتالي الآلات عند عتبة الموت.

ن: أيخشى المثقف من الوداع أو أن يدفن في حفرة طولها بضع سنتيمترات على حسب حجمه؟

الحايكي: الوداع الأخير أجمل لحظات الإنسان لأنه لا يشعر بمن حوله ولا يكتشف قلوبهم وما تختزنه نفوسهم تجاهه عكس الحي الذي يعيش العديد من اللحظات الصاخبة مع الحياة ومع مجموعة من البشر غير الأسوياء الذين يشكلون جانباً من حياته قبل أن يغادر إلى عالم آخر والقبر الصغير الذي نراه اليوم ونحن ننبض بالحياة كبير جداً على أجسادنا وصغير جداً على زمن أحلامنا لكن جمود الحركة والتحولات الفيزيائية للجسد البشري داخل هذه المنظومة القبرية تجعل القبر يتسع في الوقت الذي تذوب الهياكل الجسدية وتتحد مع التراب.

حمزة: المثقف الذي يدرك حركة الوجود ينظر للموت كنقلة “لا بد منها”، وهو يجعل “اللابد” حركة إيجابية في انتظاره الخفي للموت، لأن الأخير موجود بالقوة في كل لحظة، إلا أنه يخرج بالفعل ساعة رحيل الإنسان، لذا فنحن نعيش على الموت كل لحظة كطيف خفي لا نراه برغم وجوده في أصل تكويننا.

والخوف من الموت طبيعة بشرية فهو انقطاع عن الحياة الأم، ووقف لموتورات الحركة وإطفاء المصباح التفكير وفرملة إجبارية لقلم المثقف. والموت للمثقف العامل محصلة طبيعية عليه الاستعداد لها، وعندما تعد العدة لأمر سيقع تقل خشيتك منه. والإعداد معناه شحذ كل الأدوات والإمكانيات من لدن المثقف وتسخيرها من أجل ما يحيط به للوصول إلى مرحلة تفاعل منتج بين مخرجات المثقف والمجتمع وعند تصالح المثقف مع الموت، يبدأ محاربو المثقف بالخوف منه، وخصوصاً السلطات التي تخشى من حركة المثقف التي تحركه رغبة التغيير ووضع المصابيح في طريق الآخرين.ن: ماذا عن المشاريع التي استنفذت قبيل وفاة المثقف، أيعتبر أنه حقق شيئا مضنيا في حياته بعد رحيله؟

الحايكي: المشاريع التي كان يفكر فيها المثقف قبل الرحيل الحاسم أنه لم يستمر كي يحارب الجهل والأمية الثقافية فالمشروع الحيوي الذي لم يكتمل هو الاستمرار في الحياة لإكماله وهنا تكمن متعة الوجود تقابلها متعة الموت فالشمس تسطع على القبر وتضيء فيه الأجزاء المظلمة التي لانراها وهي المشروع الذي سكن ذهن المثقف ولم يتحقق على أرض الواقع لكنه قد تحقق في الحلم الميتافيزيقي أو ماوراء الشمس.

حمزة: هو في سباق مع الزمن، فليس بحجم ما أنتج يمكن أن يقول أنه “حقق”بل بحجم ما “أثّر” و”غيّر”ليكون امتداد المثقف الفعلي حتى بعد رحيله. من خلال نتاجه الحركي المغير الإيجابي “ينقطع عمل المرء إلا من ثلاث، ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية أو علم يُنتفع به”.

وبالتالي فإن المثقف لا يمكنه أن يموت إذا عرف معادلة الخلود، ليبقى ذكره حاضراً مؤنساً مؤثراً مغيراً دافعاً للآخرين عبر فكره ونتاجه.ن: وسط كل المعارك الثقافية التي خاضها المثقف في عنفوانه، ألا يعتقد بأن كل الرياح الآتية منها ما هي إلا سراب من وهم؟

الحايكي: الحقيقة أن المعارك التي خاضها المثقف في حياته لا تصبح سراباً بل حقيقة من الحقائق النادرة التي تشد الحياة إليها وتحارب الموت فان أسلمنا جدلاً بأن الموت يأخذ كل شيء حي فانه لا يأخذ معه المادة الحية التي لاتموت المادة التي اقصدها الإنتاج البشري المقروء والمسموع والمدفون تحت أرض الحياة… لا وهم إطلاقا مع الثقافة… الوهم أن أتصور الوهم وهماً إنه إعادة إنتاج حياة لم تكن متوقعة أن تذروها الرياح.

حمزة: بل هو تراكم معرفة وشحذ همّة وصقل موهبة وتشذيب مقدرة، كل تلك المعارك ليست معارك “دون كيشوت” بل هي رحلة “سلمان المحمدي” وصراحة وجرأة “أبي ذر الغفاري” وشجاعة “غاندي” وصبر “مانديلا” وثورة “الخميني”.

تلك المعارك الثقافية هي جزء من تكوين شخصيته، فأنّى لها أن تكون وهماً؟.ن: برأيكما هل الوضع الثقافي يتعرض لانتكاسة الموت، سواء من ناحية الفقر الفكري أو الانزواء بالمنزل بين مكتبة وأوراق، أو الصمت المهمش الذي لا محال منه؟

الحايكي: الموت لا يسبب أي انتكاسة للثقافة ..فهناك العباقرة الميتون الذين تركوا لنا تراثاً ضخماً من القراءة .. هم ماتوا بالفعل وحسب قانون الحياة الأزلي لكنهم أحياء وعلى سبيل المثال لا الحصر الأنبياء والأوصياء والشهداء .. خالق الحياة العظيم منحهم منهجية البقاء في قلوبنا وألهمنا بهم والموت لا يمكن أن يفرق بين الإنسان وعالمه ..أنه التزاوج والإنجاب وتقوية النسل بالوجود فهل يمكننا الاعتقاد بعدم وجود حياة بعد الموت .. لا يمكن الاعتقاد بذلك والقران الكريم ذكر في معظم سوره الكريمة أن الموت حق والنشور حق والرجعة للحياة حق ..إن الانتكاسة الموجودة في الثقافة اليوم هو تخلف الحكومات المسيطِرة على الإنتاج الثقافي الذي أدى كما نرى إلى الفقر الفكري والانزواء في المنازل بين المكتب والأوراق لا يؤدي إلى انتكاسة الثقافة .. هذا العنصر الخلاق لاينتكس بإرادته والتهميش لا يمكن أن يتحقق بإرادة المثقف .. الغزو الفكري والاستعمار العقلي والسيطرة على مقدرات الثقافة وبث السموم في العقول التي تتمتع بابتدائية التفكير عوامل تؤدي إلى توقف الحياة الثقافية مؤقتاً وفي أوروبا يعيش المثقف وينتج ويتوقف عن الإنتاج حينما يشعر بالحنين إلى التوقف أما في الوطن العربي فالتوقف أمر ينبع من داخل السلطة لكن لاتموت الثقافة حتى مع هذه الأوامر الجافة فالثقافة حية لاتموت حتى لو مات صاحبها وذهب خلف الشمس.

حمزة: منهم من يحتضر ومنه من هلك ومنهم من صمد وما اتخذوه سبيلاً. وأيضاً منهم من فسد، تلك هي فسيفساء الوضع الثقافي في أي مجتمع حي، ذلك الخليط الغريب وغير المتجانس بين مثقف ميت يسير ومثقف حي جامد بلا حراك، ولئن كانت عوامل أخرى تحيك سجادة التأمل لمثقف هنا، فهناك أيضاً من يحيك سجادة ليضع المثقف بداخلها ويخطفه، وأخرى يتم حياكتها لتكون زينة للدار، وما أكثرها، وقد يُستخدم بعضها كأداة قتل أيضاً.

فالوضع الثقافي متنوّع، وتكون الغَلَبَة لمن له ثلاثية “الفكرة والوصول والتفاعل”، ومع تزاحم الصور وتدافع الأفكار، حقيق بالوضع الثقافي أن يكون أكثر إثراءً وانتشاراً، لذا لن تكون حجرة المثقف المتهالكة عليه بمعزولة عن العالم مع طفرة التواصل المعرفي، فكل الأدوات بين يدي المثقف، يقطف منها كيف شاء وأنّى شاء ومتى شاء.

ولأن كانت هناك انتكاسة ثقافية حقيقية بعيدة عن “التبرّج الثقافي” ورفع صوت دق الطبول، فذاك نتيجة بطأ في استخدام أدوات التأثير الحالية تارة أو عدم إحاطة معرفة بها، وبين البطأ وقلة المعرفة تأتي الانتكاسة للوضع الثقافي.ن: ماذا عن حلم المثقف في اللحظات الأخيرة؟

الحايكي: شخصياً وصيتي وهي حلم من أحلامي الكبيرة والضخمة أن يحافظ أبنائي على مكتبتي وكتبي فأنا أسست ينبوعاً واحداً من الينابيع العذبة ولا يتركوا أي كتاب يذهب خارج جدرانها الأربعة .. أنا أعشق قرار سجن الكتب .. إن خرج واحداً منها لا يعود .. إن حلمي الأخير أن أجد المسودات المخزونة وقد تحولت إلى كتب تحمل اسم إنسان يعشق شرايين الثقافة وقلبه ينبض بالحروف الأبجدية للغتنا العربية الجميلة .. لغة القران الكريم والنبي العظيم وآله الكرام المطهرين.

حمزة: ليس للمثقف حلم في لحظة وآخر في لحظة ثانية. فحلم المثقف في تجسيد معنى الإنسانية بعناوينها العامة التي تحترم إنسانية الإنسان وتضعه في منزلته “الطبيعية” لا المصطنعة من اللحظة التي يدرك فيها المسؤولية، وذلك صراع خاضه الأنبياء والرسل والمفكرين والمغيرين وأصحاب الثورة والمبادئ. حلم المثقف أن يكون في صف أولئك الذي يجهدون لإرجاع التوازن الطبيعي لحركة الإنسان مع أخيه الإنسان، دون تمييز أو بطش أو إسفاف. لذا لا يبقى مثقف “إنسان” في حاله ، فهو محارب لإنسانيته التي معناها الوقوف في وجه أصحاب المصالح الذاتية والبرجوازيين الجدد من مفكرين ومتنفذين ومتسلطين وحكام وغيرهم.

حلم المثقف أن يبقى إنساناً أولاً ويسعى ليكون ما حوله في المجتمع يعيشون الإنسانية في صورها المختلفة والمتنوعة.