-

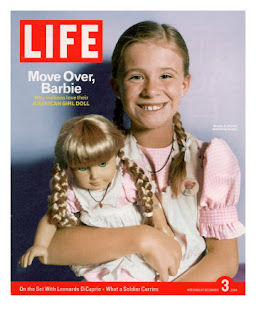

وتم الهمّ بينهما -توقيع كتاب “أنا أحب دميتي”

كانت الليلة التي همّت بي وهممت بها وفي ليلة جمعة مغبرّة، وفي إحدى أزقة المحرق التي تناسب أن يكون “الهمّ” فيها مستوفياً.

إلا أن ما أحدثته تلك الليلة من فرق هو أنّ “الهمّ” كان جماعياً، إذ لم أك وحدي معها، فليست هناك “خلوة” كما كانت معي أيام كتابتي عنها، بل الكل كان هناك معي “عاشقاً”

كان توقيع كتابي بدءه بفيلم قصير تناول موضوع الكتاب “مقتضباً” وبعدها بكلمة “العاشق” المؤلف، ومن بعدها حركة أنامل سريعة للتوقيع والإهداء الخاص لكل من حضر، وما زالت ترقبني من بعيد، حيث كان حضورها أكثر من مجرد صورة في كتاب، فعلى هامش التوقيع أفردت لها مساحة “مُعيرض” -تصغير معرض- لها، فكانت على العتبة الأولى “فلة” العربية ومن بعدها “باربي” الأمريكية وثالثتهما “براتز” الناعسة.

والعمل جارٍ ليكون لها حضور آخر في الشهر الذي كتبت فيه الكتاب، وهو شهر رمضان المبارك ضمن معرض الأيام للكتاب إن شاء الله

-

حماقة أذن سارق

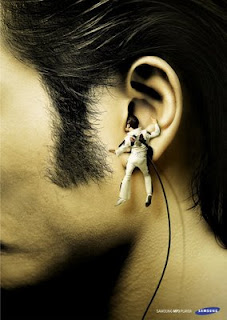

استوقفتني الصورة قبل أن يستوقفني الخبر الذي حمل عنوان “الأذن اليمنى أكثر إصغاءً من اليسرى”ن وذلك في صحيفة “الوطن” البحرينينة بتاريخ 25 يونيو 2009م.

يبدو أن البعض ممن “يعمل” في الجسم الصحافين وخصوصاً ممن يُلقى على عاتقه وضع الأخبار في الصفحة الأخيرة، حيث أن جُلها إن لم تكن كلها متوافرة عبر شبكة اخبار “رويترز” بالإضافة إلى الصور والبعض الآخر من مواقع إخبارية تقوم الصحف بالتعاون معها لـ”ملأ” الصفحة الأخيرة.

إلا أن ذلك البعض يريد “التفنّن” على حساب “الحرفية” واحترام حقوق الآخرين، مهما كان ذلك الآخر.

فالصورة المستخدمة في الخبر المنشور المرفق قد تمت “سرقته” بحذافيره من إعلان لشركة “سامسونغ” لجهاز “إم بي 3″، وبالطبع فالسرقة واضحة، ولم يكن من واضع أو مخرج الخبر إلا “قطع” الصورة لكي لا تظهر العلامة التجارية للإعلان.

قد يتراءى للبعض أن ذلك “ذكاء” أو أنه “تذاكي” على القراء، في حين أن العالم أصغر بكثير مما يتصوره الكثيرون، خصوصاً في مجال الإعلان والإعلام.

وإن أرادت الشركة “مقاضاة” الصحيفة، فيحق لها ذلك بطبيعة الحال، وقد تطلب تعويضاً مالياص، أو أقلها التنويه والاعتذار. وكل ذلك نتيجة “تذاكي” البعض في بعض الصحف بتعدي الحرفية، لتصبح لهم الصحافة مثل “سوق الحراج”-مع احترامي لرواد وبائعي السوق-، فلا أحد يعرف أو لا أحد سيدرك الأمر!

ملاحظةك إن كانت الصورة قد عجبت واضعها، على الأقل كان بإمكانه عمل تعديلات بالفوتوشوب لها لتبدو مختلفة عن الأصليةن أو التنويه بالمصدر أو اختيار أي صورة أخرى غيرها، وما أكثر الآذان على النت…

وإليكم رابط الإعلان الأصلي

http://adsoftheworld.com/taxonomy/industry/electronics_technology?page=6

-

دعوة لمعرفة سيرة العشق مع جعفر حمزة وصاحبته الدمية

لم تدعني حتى كشفت لي عن ساقيها، واقتربت مني بلا حياء ولا خجل، وأنّى لها ذلك إن لم تكن الشرائع وال الأعراف تحدها أو تحكمها.

فما كان مني إلا الضعف والإنجذاب والاقتراب المتبادل لأسامرها وأنزع “أغلفتها” بنية الباحث لا العابث بها. فكانكتابي الأول” أنا أحب دميتي- سيرة عشق الإنسان لصورته الدمية”

ولمن أراد أن يعرف مصير ذلك الكشف وما رافقه وما سيرافقه، فإليكم الدعوة المرفقة

أخوكم

جعفر حمزة

٣٩٠٩٧١٧٧

www.scrambledpaper.com -

أنا أحب دميتي (الجزء ٢)

أصبحت صناعة الدمى تلعب دورها المؤثر في الأخذ بيد الأبناء

أنا أحب .. دميتي (2)«أخَذَتْ ملامحها تَفتِن دولاً ومصانع، ما جعلها محور الاهتمام، حالها حال النجمات الشهيرات، حيث تمت مراعاة التفاصيل في شخصيتها. لتتحوّل إثر ذلك إلى ”منجم” لا ينضب، جَهِدَ أصحاب رؤوس الأموال ومديرو المصانع في نزح ما يمكنهم من أرباح وانتفعوا من وراء صاحبتنا الدمية. فهل التنقيب في المنجم ”بالأمر الهيّن”؟ وهل الدمية ستكون المتفرجة فقط عند نزح الثروات من ”منجمها”؟ أم أنها ستقلب السحر على الساحر وتُصبح هي من ”تنّقب” في القلوب؟».

زراعة الآلهة!

مازالت صاحبتي الدمية تحنّ إلى جذورها وصورتها الأولى، فهي صاحبة مكانة مؤثرة ومرموقة منذ وقت نشأتها، ويبدو أن الأقدار حملتها في الأزمان المتعاقبة لتعيش التغيرات وردود الفعل المتباينة، وعاصرت كل أطفال العالم، وكأنها تعمل على صوغ كل تجاربها وتصبها في محل واحد وفي جسد واحد، لتكون «الأنموذج» و«الأيقونة» التي ما فتئت تبحث عنها من جديد.

ومن الجميل الوقوف على جانب الطريق والاستماع إلى ما قاله الدكتور علي شريعتي بتعقيبه على ما يتركه الفن من بصمة على الثقافة ومحيط الصورة المعاشة، حيث يقول: «يُصيغ القَدَر صوراً متعددة ومختلفة تُبرز قدرته وفنّه، إلا أنه ينتجها على نحو واحد وقالب معين، تملأ به الأسواق. ولكن بين حين وآخر ومن أجل إظهار فنّه للجمهور، أو تجسيد أصالته، أو تحقيق لذّة روحية للبعض من صفوته، أو تقديمه هدية إلى البعض من أعزائه، أو قل لتحقيق رغبته وهوايته، يصوغ بعضاً منها على نحو آخر، يباشر صياغته بنفسه ويتعهده بيده ويبدع فيه ويبتكر»(1).

وتقفز إلى ساحة العرض صورٌ لا يمكن تكرارها لكونها فريدة في الظهور، وفريدة في النمو، كذلك هي فريدة في البقاء والاستمرار.

تنظر إليّ – صاحبتي الدمية – وكأنها أدركت ما أرمي إليه من هذه المقدمة الفلسفية، لأقول لها وبصريح العبارة «لقد تركتِ ومازلتِ بصمة واضحة الملامح ليس في تاريخ أجدادنا فحسب، بل تركتِ الأثر حتى في أولادنا، ومازالت المعركة حامية الوطيس بينكِ وبينكِ، فلا أحد يتجرأ للدخول في ساحة «قدسك» التجارية، وإن كان ولابد من الدخول في صراع معك، فستكونين أنتِ في قبالكِ أنتِ كذلك، أيْ دمية مقابل دمية لا غير».

والأثر الذي تركَته صاحبتنا في الأحفاد والذي بَانَ بصورة واضحة هو سيرة ظهورها الذي رسم ملامح جديدة لعلاقة الآباء بالأبناء، لتدخل هي على الخط وتضع «معاييرها» الخاصة التي من ورائها مُصنّعوها وبائعوها.

«ففي النصف الأول من القرن العشرين، أصبحت صناعة الدمى تلعب دورها المؤثر في الأخذ بيد الأبناء والمرور بهم من مرحلة الطفولة إلى ساحة الشباب والبلوغ، إضافة إلى القيام بوظيفتها بتوفير بدائل لهم للعب لتبعدهم عن رفقاء السوء وتأثيرهم البيّن.

وارتفعت وتيرة التسويق للأطفال في بداية السبعينات، لتصبح أكثر توسعاً في الانتشار والإنتاج من جهة وأكثر أثراً في صوغ النَسَق الثقافي للطفل من جهة أخرى. وهو ما جعل الآباء يرفعون راية التحذير من الرسائل التي توجهها الألعاب لأبنائهم ويأخذون موقفاً مناوئاً لها»(2).

لقد استردّت صاحبتنا دورها هذه المرة، ولكن بصورة أكبر وبوتيرة أسرع، فما هي تلك «الأيقونة» التي تمثلّت فيها لتخطف الأضواء ولتبقى متربعة على عرش قلوب الصغار، وحساب بنوك الكبار؟

بذرة ألمانية وزراعة أميركية ومذاق عالمي

لم تكن الرحلة التي قضتها السيدة “روث هاندلر” زوجة صاحب شركة “ماتل” الأميركية للألعاب مع ابنيها “كينيث” و؛باربارا” إلى سويسرا في العام 1956 مجرد رحلة ترفيه فحسب، فقد وصلت إلى مسامع السيدة أخبار عن «دمية» في الأسواق الأوروبية وبنطاق محدود، وأرادت أن «تتعرّف» عليها، وبالفعل تم اللقاء في إحدى المدن السويسرية الجميلة “ليوسرين” ، حيث التقت بالدمية الألمانية المنشأ “ليلي” والتي كانت «المُلهمِة» في صناعة جيل جديد من الدمى يتخطّى مرحلة الصورة لتخلق الهويّة. وقد اشترت السيدة “هاندلر” ثلاث دمى منها، أهدت إحداها لابنتها “باربارا” وأخذت الأُخريين إلى مصنع “ماتل” بالولايات المتحدة.

ويبدو أن السيدة قد وجدت «ضالتها» في الدمية الألمانية، وما عليها الآن سوى أن تغيرّ جنسيتها وتمنحها هوية جديدة، وكأنّ تناسخ الأرواح وحلولها في أجساد غير أجسادها الأولى بات وشيكاً، فبجسد ألماني وروح أميركية ستظهر دمية عالمية لم يكن في حسبان أحد أن تتحوّل إلى «أيقونة» تتشكّل بذرتها في أميركا، وتتكوّن صورتها واسمها في رحلة إلى سويسرا، فالصورة “ليلي”((3 والاسم من اسم ابنة صاحب الشركة المصنعة للأيقونة “باربارا”لتظهر بين هذي وتلك الدمية “باربي”.

وقبل الخوض في الـ “الدي إن أيه” الخاص بالشقراء الجديدة ورسالتها وما عكسته في بداية ظهورها من تقلبات وتمخضات اجتماعية متباينة في المجتمع الأميركي، قبل الخوض في كل معتركات «الشقراء» وبحرها، ينبغي الوقوف قليلاً على «مراحل النمو الأولى» للشقراء الأميركية من الشقراء الألمانية.

زرع البذرة

لقد كان تشكّل الصورة «الجسد» للدمية “باربي” أمراً مكتوباً في جبين الدمية الألمانية “ليلي” أو على الأقل هذا ما تُشير إليه الدراسات النقدية والبحوث بخصوص «شجرة العائلة» للدمية الشقراء الأميركية، فلم تكن «إبداعية» بمعنى أن شركة “ماتل” قد ظهرت بها، بل هي اعتماد على وجود جسد جاهز تم تقديمه بعد ذلك مع عمليات التجميل المتعددة إلى المجتمع الأميركي ومن ثم إلى العالم على أنها الأنموذج الأميركي الحديث للمرأة!

وهذا ما يقوله الناقدون، إلا أنه ليس من السهولة أيضاً إغفال الجهود والدراسات والمحاولات التي قامت بها شركة “ماتل” لتظهر على السطح دمية تحقق هذا الصيت بعد سنوات قليلة من الحرب العالمية الثانية. فقد كانت الرحلة إلى سويسرا للالتقاء بالدمية الألمانية هو وضع البذرة للدمية الأميركية.

التغذية

لا يكفي أن تُوضع البذرة في التربة وتتركها من دون عناية، بل يجب رعايتها عبر تغذية صحية وقوية لتنمو الشجرة بصورة ملائمة وتتحمل البيئة الجديدة التي ستعيش فيها. إذ من السهل أن تفكر في دمية تنزلها للسوق، ولكن من الصعب التفكير في السبيل إلى تقديمها وعبر أي معادلة تريد أن تحتفظ بها لنفسك من دون المنافسين معك على المضمار نفسه.

وقد لاحَظَتْ السيدة “روث هاندلر” أثناء مراقبتها لابنتها وهي تلعب بأنها تتمثّل دور الفتاة البالغة في التعامل مع دميتها. وتقول السيدة “هاندلر” : «تستخدم الفتيات الدمى ليعكسن نمط حياة البالغين من حولهن. فهنّ يجلسن ويتبادلن أطراف الحديث فيما بينهن، ويتعاملنّ مع الدمى وكأنهن شخصيات حقيقية. وكنتُ أفكّر إذا كان بإمكاننا أن ندمج أسلوب اللعب ونضعه في قالب ثلاثي الأبعاد، سيكون لنا شيء مختلف تماماً».(4)

لم يطل الأمر كثيراً، حيث وضعت السيدة “هاندلر” الفكرة وناقشتها مع زوجها والمسؤولين في الشركة، وكان شغفها للفكرة هو الأصيص المناسب للبذرة الجديدة. ولكن الجميع عارض الفكرة باعتبار أن كُلَفها ستكون عالية جداً، حيث إن السعر النهائي سيكون خارج طاقة المستهلك العادي. وأصرّت “هاندلر” على فكرتها وقامت برحلات متعددة إلى اليابان وألمانيا للاستفادة من الخبرات والتجارب الموجودة هناك.

وقد مثلّت هذه التغذية المدورسة من قبل الشركة المنتجة للدمية الأميركية العصب الرئيس لدخولها عالم الصغار وبعده الكبار على حد سواء، فقد مَزَجَتْ بين الطفولة البريئة في صورة اللعب وبين محتوى التكوين الخاص بها كهوية ثقافية لأمة ممتزجة الأعراق والتنوعات الإثنية والدينية بصورة عامة كالمجتمع الأميركي. وهو مجتمع غضّ وليد، ومن أولى منه ليتخذ له دمية تؤنسه وتعكس «حلمه»؟

حبة الفاصولياء العملاقة

مع مرور أسابيع معدودات على غرس البذرة تشكلّت ملامح الشجرة رويداً رويداً، ولم يكن الزمن للدمية الأميركية بعد زرعها والعناية بها إلا عاملاً مساعداً ومنشطاً لها لتظهر ملامحها، والتي ستكون «هوية ثقافية»، بل كشجرة عيد الميلاد لملايين البشر في أميركا وخارجها على حد سواء.

لقد كان تصنيع ملامح الدمية أمراً معقداً جداً، ومن الجدير ذكره أن كل الدمى الأميركية تمت صناعتها في العاصمة اليابانية طوكيو، والتي تتميز بدقة التصنيع والتشكيل أفضل من أي مكان آخر في ذلك الوقت.

وإذا عرفت بأن الشجرة هي شجرة عيد ميلاد، فلابد أن تجهز الزينة والهدايا وكل تلك التفاصيل لتظهر الشجرة كما تريد، شجرة تبعث البهجة لناظرها. وقد كانت صورة «البهجة» و«الزينة» للشقراء متمثلاً في مبادرة تصميم الملابس للدمية “باربي” من قبل مصممة الملابس الأميركية “شارلوت جونسون” والتي صقلتها الخبرة سنوات طوال في مجال الأقمشة وتصميمها، وقد كانت أول مصمم للباس الشقراء. ولم تكن المهمّة سهلة حيث كان اللقاء بمصممين يابانيين للتقليل من وقت عملية الخياطة. وقد تم إشراك ربّات البيوت اليابانيات في تقديم أفكارهنّ للتصاميم أيضاً. وكان الجميع بانتظار ما ستأخذنا إليه حبة الفاصولياء العملاقة نحو سماء فيها قلاع وكنوز. فمتى الصعود؟

Happy Birth day to You

كان معرض “أمريكان إنترناشيونال توي فير” بمدينة نيويورك الأميركية محل ظهور الدمية الشقراء الأميركية، وكانت سنة 1959 هو زمن ظهورها «رسمياً» للعالم. ولا ندري لمَ اختارت ظهورها الأول مرتدية لباس سباحة مخطط باللونين الأبيض والأسود؟ أهي رسالة إعلان عن هوية أنثوية للمرأة الأميركية من خلال تلك الإشارة اللباسية؟ ربما. وقد لاقت صدىً ملحوظاً وذلك ببيع الشركة المنتجة قرابة 350 ألف دمية منها في السنة الأولى من الإنتاج.(5) وتخطّت صاحبتنا الشقراء مرحلة التصنيع والتوزيع، لتدخل في مرحلة التطوير والتغيير على الدوام، حيث لم تكتفِ بمظهرها الجذاب للفتيات، فمازال مشوارها في البداية، ففي غضون عشر سنوات منذ ظهورها أي في سنة 1969 أصبح لها خصرٌ دوّارٌ كي «ترقص»، وبعد عامين أصبحت كل أطرافها قابلة للحركة ليُطلق عليها حينئذٍ “نيو ليفينغ باربي”، وبعد عامين آخرين أصبح بمقدورها أن تحمل أو تمسك الإكسسوارات المتعددة كالهاتف على سبيل المثال لا الحصر.صحيفة الوقت ١١ يونيو ٢٠٠٨، ملحق اليوم الثامن -

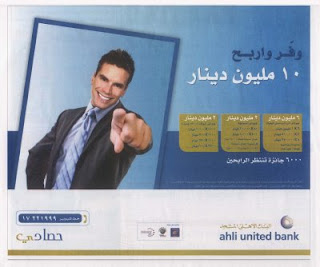

دعاية لبنك في زمن “زاري عتيج”؟

لا يبدو أن القسوة في النقد ستكون من نصيب إعلان البنك الأهلي المتحد أكثر من أن تكون مدعاة للضحك والتقليل من شأن التسويق التجاري لأحد أهم البنوك في المملكة.

فما هذا الذي يريدون عرضه؟

دعاية ظهرت من إبداع قلّ مثيله لتنتشر عبر صفحات الصحف وإعلان الطرقات، لتعلنها بأسلوب العم سام (الذي يشير باصبعه إلى القاريء للإنضمام إلى الجيش الأمريكي في الحرب العالمية الثانية).

إلا أن لدينا هنا العم حصادي ، وإليكم الملاحظات

:

لا تشير الصورة الموضوعة بعلاقتها مع محتوى الرسالة التي مفادها الاشتراك في شهادة حصادي للحصول على فرصة الربح بجوائز نقدية قيمة.

لم يشير الشخص الموجود في الإعلان لقاريء الإعلان؟ أن اشترك وستربح، فهذه “دقة قديمة” في مجال الإعلانات، ربما تصلح في السبعينيات وما قبلها وليس في ٢٠٠٩

ما هذه الابتسامة العريضة؟ أعجتني أسنانه، فهي بيضاء تسر الناظرين، لذا اقترح أن يكون الإعلان لمعجون أسنان وهي أنسب من أن تكون لبنك. ما رأيكم؟

على الأقل كان بالإمكان إلباس صاحبنا في الإعلان ثوباً خليجياً، لإضفاء صفة المحلية في الإعلان، وخصوصا من بنك محلي مثل البنك الأهلي المتحد، إلا إذا كان المستهدف من الإعلان هم غير البحرينيين، كاللبنانيين، وغيرهم. ،هو الاحتمال الأقرب. مع احترامنا لجميع الجنسيات بلا تمييز.

لم توجيه الأصبع للقارىء، وما علاقة ذلك بشهادة التوفير؟

تم وضع صاحبنا في صورة فوتغرافية وتقديمها بشكل مائل؟ ما الحكاية، ولم صورة فوتغرافية وما هي الرسالة وراء ذلك؟

والأهم من كل ذلك، يبدو أن لدى بعض البنوك الميزانية للترويج ووضع الإعلانات في الصحف وإعلانات الطرق، إلا أن ليس لديها النفس المحلي والإبداعي للترويج لخدماتهم. وهذا على مستوى إحدى البنوك الكبيرة في البلد، في حين نرى بعض المحلات الصغيرة تبدع أكثر من عمالقة في السوق يبدو أنهم يمليون إلى نمط السلحفاة في الإعلان بطأً وقدماً.

في النهاية الرسالة وصلت، حتى لو بإعلان في الوسيط وبخط أحمر كبير. إلا أن المسألة تعتمد على مستوى الإعلان والتواصل مع الناس بطريقة إبداعية لا تعيدنا إلى عصور الإعلان في وقت “زاري عتيج” وبيّاع السمك في الأزقة .

-

أنا أحب دميتي الحلقة الأولى

جعفر حمزة:

وقالت هيتَ لك

إلهي بين يدي!

من أنتِ يا صانعة المشاعر وساحرة العيون الصغيرة؟

سنرجعكِ لسيرتكِ الأولى!

«عجل السامري» أم «المنّ والسلوى»؟

روحٌ محترقة لدمىً مُستطلفة

ربيع العم سام يُزهر!

رُبَّ قنبلة تضحك طفلة!

لستُ مجرد دمية!

آمنتُ بأنكِ أكثر من ذلك؟

ولمَ كل ذلك؟ إنها مجرد قطعة من البلاستيك!

أما زلت تستهزأ بقدرها؟

وقد همّت بي:

«هي رحلة ممتدة من عمق التاريخ إلى ملامسة الحاضر، حيث تتزاحم الصور الأولية لتشكل ألف باء ”زرع” الدمية بين يدي ”آدمي”، فكان الغلاف الأول هو البحث عن شجرة العائلة وبذرتها الأولى لصاحبتنا، فما أصلها وفصلها؟».

مِنْ على الرف

لم تكن المجلات المبعثرة والكتب المصفوفة والصور الملونة التي تحكي عنها إلا محاولة لاستنطاقها بطريقة «عفوية»، وكأني أخذتُ دور الطبيب المحلِّل، وبدورها تولّت دور المراقب على ما أفعل. وذلك في محاولتي لمعرفتها أكثر، فاقتربتُ منها اقتراب باحث في عينيها عن تلك «الجاذبية» التي جعلتها «فتنة» للبشرية منذ آلاف السنين ومازالت.

ولم تُشح بوجهها عني رغم «جرأتي» لنزع ما عليها لأنظر إليها نظرة فاحص «باحث» لا نظرة مفتون «عابث»، فكانت بيني وبينها «أغلفة خمسة» حاولتُ انتزاعها تباعاً أمام ناظريها لأقترب من «ماهيتها» التي لم تمانع أبداً في تقديمها لي. وأنّى لها ذلك؟ وهي تريد أن يكون ذكرها على كل لسان، ويُطيب لها أن أكون أحد «مغرميها».

أما الغلاف السادس، فمراجعة للذات ونزعه من على صدورنا لنعرف أين تحط الدمية من قلوبنا. ومحاولات «النزع الخمس» هي لتبيان ما الذي نريده من «الدمية»، أو بالأصح ما الذي تريده هي منّا، فكانت هذه الرحلة من على رفوف المتاجر ومن قلوب الصغار، لتكون بين يديك الآن.سنرجعكِ لسيرتكِ الأولى!

مثّلت الدمى في صورتها البشرية اتساقاً زمنياً لم يستطع أحد الجزم ببداية تلك العلاقة بين الإنسان وصورته «الدمية». حيث تُذكر بعض الدراسات أن العلاقة قد تعود إلى ما قبل آلاف السنين من عمر البشرية. إذ كانت تمثل «الدمية» في تركيبتها البسيطة علاقة «مقدسة» تتمثل في المعتقدات الدينية، لتنتقل إلى علاقة «براءة» و«لهو» مرة أخرى مع الأطفال. ورغم العثور على كثير من الدمى في قبور ومعابد مختلفة حول العالم تعود لعصور غابرة، إلا أن الباحثين لا يستبعدون «قِدَم» عمر الدمية، إذا وضعنا بعين الاعتبار المواد التي تُصنع منها الدمية، حيث كانت تُصنع من مواد بدائية كالطين، والفراء، والخشب، ما سبّب في تحللها مع الزمن. وبالتالي لا يمكن الجزم بموعد «ولادة» الدمية مع الإنسان.

وقد وجد الباحثون دمىً مصنوعة من الخشب في المعابد المصرية القديمة والتي يرجع تاريخ بعضها إلى 2000 سنة قبل الميلاد، وتشير التنقيبات إلى أن العائلات الغنية في تلك الحقبة كانوا يضعون الدمى المصنوعة من الفخار في قبور أولادهم؛ لأنها تُعتبر من «الممتلكات ذات القيمة» للمتوفى (7)، بل إنها كانت موجودة في مناطق أخرى من العالم كروما واليونان، وكانت مصنوعة من الخشب وتوضع مع الصغار في قبورهم.

وبهذا سبقت «الدمية» صورتها الآدمية بتعرضها إلى «الوأد» تحت الأرض، مع فارق أنّ لها أنيساً من صورتها – أقصد الطفلة. ولم تكن خارطة «الدمى» مقتصرة على هذه المنطقة في العالم فحسب، بل تُشير الحفريات في قبور «الأنكا» في القارة الأميركية، وبالقرب من أهرامات «تيوتيهيواكان» إلى وجود «دمى» في تلك القبور. ويُذكر أن الدمى التي ظهرت أثناء استعمار بريطانيا لأميركا، مجرد تقليد سطحي لتلك العرائس المنتشرة في أوروبا!

ويبدو أنّ الارتباط بصورة الدمية لم ينفك، ولم تعد مقتصرة على «رمز ديني»(8)، أو «لهو زمني»، حالها كحال كثير من السلوكيات البشرية التي تبدلت وتغيرت ملامحها مع الزمن، حيث إن صناعة «الدمى» أخذت في التطور والتقدم، وكأنها تبحث عن «روح» أخرى لتتمثل بصورة «بشرية» أكبر!

فهل توقفت «روح» الدمية على ما كانت عليه في الزمن الغابر؟ على الأقل لتبقى على سيرتها الأولى، دمية للعب واللهو البريء وكفى!

لم تكتفِ صاحبتنا بذلك، حيث أخذت تحوم – أي الدمية – في الزمان والمكان لا لترجع لسيرتها الأولى، فقد تريد أن تكون فتنة جذب وعشق مصوّر كـ «عجل السامري»، أو ربما تريد أن تكون «المنّ والسلوى» لتلك الأنامل الصغيرة، ربما..

آمنتُ بأنكِ أكثر من ذلك!

وما عساني أن أقول غير ذلك، ومازلتُ مؤمناً بأنها أكثر من ذلك، ومستمراً في البحث لأرى موقعها وقوتها التي كانت مع الأجداد «إلهاً» ومازالت، فهي الآن «إله» للأحفاد بحلّة جديدة تُرفع الأيدي الصغيرة إليه بكل اللغات.

فما الذي ساهم في تشكيل العلاقة القائمة والتي أصبحت جزءاً لا يمكن فصله بين الطفل و«الدمية» في طبيعة الأمم باختلافاتها؟ وما السر في قطعة «البلاستيك» أو «القماش» سابقاً، ليكون لها ذلك الزخم في «هويّة» مجتمعات، فضلاً عن انعكاساتها الاقتصادية لتشعل تلك «الصغيرة» حرباً بالملايين بين شركات تتسابق للظفر بقلوب الفتيات، بل وحتى الأطفال لاقتناء هذه الدمية أو تلك؟ قد يُقال إنّه تم تحويل العلاقة «الطبيعية» المتجسدة في الطفل إلى «برمجة تجارية» تغذي تلك العلاقة بعدد لا ينتهي من الصور والأدوات، وبالتالي تمت المحافظة على تلك العلاقة في «أوجها» وبالاستمرار في «تأجيجيها»، وقد يُقال غير ذلك، وللإنصاف فإننا عبر محاولة لقراءة «تجارة الدمى» التي أصبحت رقماً في سوق الأسهم العالمية، فضلاً عن وجودها في قلوب الملايين من أطفال العالم، سنستعرض «الخارطة» التجارية والثقافية لسوق الدمى والتي أصبحت «حرباً» تُستخدم فيها الدراسات وقراءة المجتمع بطريقة عملية تُفضي في النهاية إلى «تعلّق» الطفلة وربما «صراخها» لحيازة هذه الدمية أو تلك، وضمها بين يديها من على رفوف عرضها في المحلات.

وتمثل العرائس صورة «أولية» للدمى الحالية التي تتمتع بتفاعلية مركبة تتمثل في الإتقان الدقيق لصناعتها في تفاصيل ملامحها وأشكالها من ناحية، ومن ناحية أخرى «الأساليب التفاعلية» (Interactive Ways) التي تُضاف إلى الدمية بين الحين والآخر؛ لتأصيل العلاقة بين الطفلة والدمية ضمن معادلة تعتمد في كثير منها على مدى «تعلّق» الطفلة بها؛ لذا تُعد تجارة الدمى أحد أنشط أنواع التجارة وأشهرها وأشدها خطورة في الوقت نفسه، لقدرتها على حمل قيم ثقافية وترسيخها عبر الممارسة والتفاعل مع الدمية في المجتمع، وذلك من خلال سلوكيات تتمثل في تقليد «لباس» الدمية، أقوالها، حركاتها، وبعبارة مختصرة «هويتها»، لتنعكس الآية من إلباس الطفلة الدمية لباسها، إلى إلباس الدمية الطفلة هويتها.

وكلما زادت نسبة التفاعل المصنوعة في الدمية من جهة وخلق ارتباطها بالمستهلك الصغير زاد سعرها، وهذا ما يبرر المبالغ الطائلة التي تنفقها شركات تصنيع الدمى في العالم، من أجل ضمان وضع قدم «ثابتة» في سوق محمومة لا تتوقف، وبمجرد «ضمان» العلاقة القائمة بين «اسم المنتج» للّعبة والقوة الشرائية في السوق (18) تزدهر تلك الصناعة وتتعدد أساليبها في كل ما يتعلق بالدمية، أقصدها حرفياً «كل ما يتعلّق بالدمية»!

ولمَ كل ذلك؟ إنها مجرد قطعة من البلاستيك!

اعذريهم يا فاتنة المشاعر والأبصار، فلم يدركوا أن لكِ من القوة ما يتعدّى بضعة إنشات طولاً وكمًّا متواضعًا من الغرامات وزناً، لتكوني «موظِفةً» – بكسر الظاء – للملايين و«مُفرحة» لملايين أخرى، وتكوني محلاً لانشغال آخرين بسحركِ، مثلي..

تحوِّل المعرفة «النحاس إلى ذهب»، هكذا يقولون، وبالفعل في عالم اليوم فإن الاقتصاد مبني على توظيف المعرفة وتحويل رؤوس الأموال الاعتيادية إلى أخرى «مُدرِّة» للربح ضمن عملية متسارعة تعتمد على معادلات تشجيع الابتكار و«البِدَع» لتخلق تلك العلاقة غير المنقطعة بين المستهلك والمنتج أو الخدمة، لتصل إلى مرحلة الحب كما يسميها المدير التنفيذي لشركة “ساتشي آند ساتشي” كيفن روبيرتس، ويسميها بعض مناهضي الترويج المكثف بأنها عملية «تخدير بالصور» للمنتجات، ليكون متفاعلاً صورة وحركة وثقافة و«صرفاً» للمال، والأخير هو بيت القصيد.

وعوداً إلى «التهوين» بالدمى، أرأيت ألوان الرسم وقطعة الورق البيضاء التي قد لا يتجاوز ثمنها بضعة دراهم؟ فمن خلال إعمال الإبداع والفكر فيها تتحول إلى لوحة فنية ذات قيمة فكرية أو ثقافية يهبها مقاماً رفيعاً، وثمناً أكبر من رأس المال الأساس؛ لأنها تحولت من مجرد ألوان وقطعة ورق بيضاء إلى محتوى ورسالة، وبالتالي تحمل في ذاتها قيمة تفوق قيمة موادها الأصلية.

فالأصل في القيمة الفكرية وليس في طبيعة المادة، بل في «الروح» التي يبثها «الفنان» أو «النحات» فيها لتتحول قطعة خشب عادية – وقد لا تُعير اهتمامنا – إلى لوحة يدرسها الدارسون، وتُعقد المعارض من أجلها أو يكتب الباحثون والمهتمون فيها، أهي مجرد ألوان أو قطعة خشب فقط؟!

وتمثل «الدمى» ضمن سياق العمر البشري، تحولاً في معنى «رمزية» المادة الموجودة بين يدي الإنسان، فالدمية التي كان يتمسّك بها الإنسان الأول، بل وينجذب إليها انجذاب العبد لربه «رمزاً»، هي الآن التي تخط مشاعر الملايين من أطفال العالم ألواناً وحركة وكلمات ولباساً، ولتكون صاحبة رؤوس أموال تبلغ الملايين، بل أكثر، وصاحبة «الفضل» على إعالة الملايين من العائلات التي يعمل أربابها في مصانع «الدمى» وتجارتها، وحساب خيالي للصرف على الحملات الإعلامية والإعلانية الخاصة بها في كل مرة ينزل ما هو جديد لها، ومن جانب آخر يقوم أصحاب الفكر والباحثون على «التشجيع» أو «التهويل» من هذه الدمية أو تلك، لتكون مسألة انفتاح على الآخر وبراءة طفولة تارة، أو «صد» الهجوم «العولمي» ضد الأخلاق والقيم المجتمعية تارة أخرى، وقائمة التفاعل مع «الدمية» تطول.

أمازلت تستهزئ بقدرها؟

بعد رحلة مع الزمن، بين «الآلهة» و«الحرب» و«المصانع» و«التجارة»، تمكنّتُ – أو هكذا أعتقد – من «نزع» «غلافها الأول» لعلَّ وعسى أن أُحاكيها عن قرب من خلال تلك «الأغلفة» العديدة التي أحاطت نفسها بها.

ويتراءى لي غلاف آخر لابد من نزعه بعد معرفة طبيعته، التي يبدو أن «صاحبتنا» قد أخذها «الغرور» لتسألني عمّا فعلَته في المحيطين بها «ثقافة» و«تجارة» وخليطهما «العولمة».

وما عساي أن أفعل غير «سماع» كلامها والبحث عن «سحرها» في الغلاف الثاني، بعد أن همّت بي في غلافها الأول. وهممتُ بها بحثاً وتقصيّاً بعده.http://www.alwaqt.com/art.php?aid=164319

صحيفة الوقت البحرينية، ١٤ مايو ٢٠٠٩

-

جعفر حمزة

كانت العاشرة صباحاً من يوم الجمعة عندما تلقيت “SMS” من أحد الأصدقاء، فظننت قبل فتحها بأنها دعاء أو ما كلمات حكمة –كعادته-، إلا أنه فاجئني بهذه الكلمات “10 سنوات هو احتياطي النفط في البحرين! بعدها بنصدر شربت1. جمعة مباركة”!

ولئن كان في الأمر “نكتة” أو ربما “مبالغة” بخصوص احتياطي النفط،، أو حتى إمكانية تصدير الشربت، إلا أن الأمر يحوي تحديات تلقي بظلالها على الدولة والمجتمع على حد سواء، مع اختلاف الثقل المُلقى عليهما. وهو ما يستدعي الوقوف الجاد والتخطيط الذي سمعنا الكثير من “جعجعته” ولم نر “طحينه” ملموساً مأكولاً أو مخبوزاً!

فهناك الكثير من الدول التي تجهد في تجديد مصادرها من الطاقة للدخل القومي لتتماشى مع المتغيرات المتسارعة في مجالات الطاقة والبيئة والابتكار، لتكون على قدر التحدي ومن ضمن مقدمة المجتمعات التي تحافظ على ثباتها وتماسكها المعيشي، وهو الأساس في الاستقرار السياسي والاجتماعي كنتيجة طبيعية للاستقرار المعيشي والاقتصادي.

ومر اليوم العالمي للملكية الفكرية في 26 ابريل ولم نسمع تصريحاً أو تشجيعاً أو حتى خطاباً من مسؤول رسمي بالمناسبة،فقد غلب صوت محركات سيارات حلبة الفورمولا واحد على كل شيء حينها.

وفي دولنا الخليجية التي تتمتع بنعمة النفط،، من المدهش أن حجم الدراسات الجادة في البحث عن بدائل جديدة للطاقة والاستفادة منها كالطاقة الشمسية والأمواج والرياح وبعض المكونات العضوية في البحر كالطحالب، بات ضرباً من الخيال العلمي في بعضها، ونوعاً من الترف الكلامي لدى البعض الآخر، وكأننا على يقين باستمرار نعمة النفط لآلاف السنين، ولئن عُقدت ندوة هنا أو تم افتتاح مؤتمر هناك، فقد أصبح “روتيناً” أو شكلاً من صور “المتابعة” و”التواصل” الشكلي مع التحديات الجديدة في مجال الطاقة بالعالم والمنطقة خصوصاً.

والدليل على ما ندعيه هو “ضآلة” حجم الاهتمام والميزانيات المرصودة في مجال البحث العلمي والتقدم في البحث عن مصادر بديلة للطاقة، وخصوصاً مع وجود ثالثة الأثافي في المنطقة الخليجية، وهي:

أولاً: تنامي حجم الكثافة السكانية في منطقة الخليج، سواء من المواطنين أو الوافدين أو القاطنين، وهو ما يشكل عبئاً على محطات الطاقة ويُثير الكثير من الأسئلة العملية في مدى تحمل شبكات الطاقة للثقل المتجدد عليها، فضلاً عن دخول عوامل أخرى تحد من القدرة على توفير الطاقة كالفساد الإداري ورهن تقنيات تلك الشبكات في أكثرها على “الخبراء الأجانب” فنياً أو إداراياً. وبالتالي يكون البحث عن مصادر جديدة للطاقة أو على الأقل تطوير طرق الاستفادة من الطاقة الحالية أمراً لا بد منه لتتماشى مع حجم التغيرات السكانية.

ثانياً: تصاعد البحث الجاد والحثيث عن مصادر بديلة للطاقة من قبل الكثير من الدول المتقدمة –وهي المستوردة للنفط من دول الخليج خاصة-. وهو ما يجب أن يكون تحدياً لدولنا في السباق للبحث عن بدائل للطاقة حتى مع وجود النفط. وهناك دولتين جارتين قد بدأتا بالفعل في ذلك ، بالرغم من إن إحداها تمتلك مخزوناً وفيراً من النفط والغاز الطبيعي كإيران، والأخرى يتنوّع مصادر دخلها الطبيعي والصناعي كالهند. في حين ما زالت دول الخليج تراوح مكانها بأسود نفطها الذي يبدو لها مخلداً لا ينتهي!

فقد نصل إلى الوقت الذي لا يمكننا تشغيل العديد من الأجهزة والمصانع بتقنيات حديثة إلا باستخدام الطاقة الجديدة، وقد تنقلب الآية، حيث سنستورد الطاقة من تلك الدول بدل الحاصل الآن.

ثالثاً: الزهد أو التهميش في الميزانيات المرصودة للبحث العلمي، وهذا يعني أن “بيض” كل الشعوب في المنطقة موضوع في “سلة واحدة”، وهي سلة النفط لا غير. وفي حال “ضعف” تلك السلة فلا بيض عندنا ولا هم يحزنون. وقد لا ندرك ذلك اليوم الذي يسقط فيه كل البيض، إلا أن أحفادنا لن يكون بأيديهم شىء لا من الطاقة ولا غيرها إن تم الحال على ما هو عليه من تحويل تلك الثروة السوداء إلى “بذخ” و”إسراف” و”مبالغة” في الصرف، سواء على مستوى الحكومات التي تجعل من النفط بحيرة خاصة تلهو بها وتلعب كيفما تشاء من غير تخطيط للمستقبل أو على مستوى الأفراد الذي يغلب عليهم “العقل الجمعي” في السلوك لتكون مادة المال بين أيديهم غاية لا وسيلة تتمثل في حب المظاهر والصرف غير المخطط له.

ولوقف وضع كل البيض في سلة واحدة، لا بد من تهيئة قاعدة الإبداع ليس للبحث عن مصادر بديلة للطاقة فقط، بل لتنويع مصادر الدخل ولإنعاش الاقتصاد الوطني وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة أيضاً، هذا فضلاً عن إنعاش البحث العلمي والابتكار لتكون هي “السنارة” التي يمكن لنا ولأحفادنا الاستفادة منها، بدلاً من “السمك” الذي يحصلون عليه كل يوم ولا ضمان باستمراره.

ويمكن الوصول إلى ذلك عبر أمور، منها على المستوى الرسمي:

– رصد ميزانيات للأبحاث العلمية وتشجيعها، والتقليل من مظاهر البذخ ومشاريع “Show off“.

– المساهمة في إقرار التشريعات من مجلسي النواب والشورى للدفع في هذا الصدد.

– تشكيل هيئة مستقلة تجمع الملكية الصناعية –وهي الآن تحت وزارة الصناعة والتجارة- وحقوق المؤلف –وهي الآن تحت وزارة الإعلام-، ودعمها بقوة مالياً وإدارياً.

– إعطاء مساحة كافية من التغطية الإعلامية ومتابعتها للمبتكرين البحرينيين والمبدعين والمخترعين.

– دعم المبدعين والمخترعين مادياً ومعنوياً.

– تأصيل الإبداع في المدارس عبر المناهج الدراسية.

ومنها على المستوى المدني:

– تشجيع الكوادر المبدعة ودعمها اجتماعياً.

– نشر عقلية الإبداع والابتكار والتشجيع عليها من قبل مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات وأيضاً من قبل الخطابات المؤثرة في المجتمع “الدينية على سبيل المثال لا الحصر”.

– التوظيف المناسب والمدروس من فرص دعم الموارد المالية من خلال بعض الجهات الحكومية “بنك البحرين للتنمية، “تمكين”، وزارة التنمية الاجتماعية”.

– الاستفادة من أي فرصة داخل البحرين وخارجها للإنضمام إلى برنامج أو دعوة تثري الساحة المحلية وتقدم كوادر مبدعة يمكنها أن تحدث فرقاً قي المجتمع.

– إقدام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بل حتى الشركات الكبيرة على دعم المبدعين والمخترعين وتوظيف ابتكاراتهم بصورة عملية.

هناك الكثير من المبدعين البحرينيين، ولا ينبغي أن ننتظر أن تتبنّى إحدى الدول المتقدمة مبدعاً بحرينياً لنتكلم بعدها عن ضرورة دعمهم، ولسنا بحاجة لأن “تقرصنا” الظروف لنبحث عن حلول إبداعية بسواعد محلية تقدم لنا الحلول.

بل بات الأمر أكثر ضرورة وإلحاحاً ليتنفّس فيه المبدعون البحرينيون ويتم تقديم الدعم لهم، ولينالهم كرم حاتمي كما ينال بعض الرياضيين وما يسمون أنفسهم بالفنانين وبعض الظواهر الصوتية التي لا تغني ولا تسمن من جوع.

وربما يحتاج أن نفكر، ربما يمكننا تصدير الشرب، فلم لا؟

1. الشربت هو نوع من العصير يتم تحضيره بخلط بودرة مع الماء البارد، ويقدم في المناسبات الخاصة.

-

عدوى الاغتصاب

جعفر حمزة

كانوا يتربصون بها بعقول ذكية وأيد خبيرة ونَفَس لم يخل من الإبداع في اصطيادها، بالرغم من خطأ الفعل في ذاته. لم يك الأمر بالنسبة لهم سوى الظفر بها أياً يكن الثمن، فتخلصوا من عبء الإلتزام الأخلاقي في العمل واحترام صناعة الأفكار لكن هي لا غيرها -الجائزة- هي الهدف، لتكن الأضواء معانقة لهم، والأيدي متراقصة تصفيقاً وتهليلاً من أجلهم.

كانت تلك هي “جائزة دبي لينكس” للإبداع في مجال الإعلان والتسويق، والتي حصدتها شركة FP7 بمكتبها في الدوحة، وبعد أن تم إعلان هذه الشركة بأنها شركة الإعلان لهذه السنة إثر غنيمتها لسبع جوائز في الإعلان. لم يطل فرح فريق الشركة. فبعد إثارة مصداقية وقانونية الأعمال المشاركة من قبل الشركة في الجائزة، وإثر التحقيق تبيّن أن الإبداع المقدّم يفتقد شرطاً أساسياً للدخول في المسابقة، حيث تم تقديم الأعمال دون موافقة صاحب العلامة التجارية الموجود في الإعلان، وهي من ضمن الشروط الأساسية للدخول في المسابقة وقبول الأعمال. ونتيجة لذلك تم سحب اللقب والجوائز من الشركة المذكورة. 1

ورجعت بخفيّ حنين، ويبدو أن عدوى “اغتصاب الجوائز” واتباع الطرق الملتوية للظهور والربح بات مكوناً أساسياً للعديد من الشركات والأعمال التي تُوصف بالإبداعية، خصوصاً في مجال الإعلان والتسويق، وليس “الاغتصاب” بجديد على الكثير من منافسات الإبداع في مجال الإعلان، فهناك العديد من الأعمال “المقلدة” أو التي لا تتوافق مع شروط المسابقة تظفر بالإهتمام والفوز والإشادة، ويُكتشف بعد حين أنها أخلّت بشرط أساس في المنافسة. ولئن كان الأمر بجديد على مستوى المنطقة العربية ، إلا أنه موجود في مناطق أخرى من العالم، وهو الذي يدفع العديد من الجوائز في التدقيق والفحص والمراقبة لضمان مصداقيتها، فبدونها ستتهاوى صورتها، وبالتالي لا يكون لها حضور أو دعم من لدن المعنيين في مجال هذه الصناعة، ولسبب بسيط هو غياب الإحتراف، وهو ما يشكل المعضلة الأساس في صناعة الإعلان في العالم. فالسعي للفوز بجائزة أو لقب يمثل رصيداً إعلامياً للشركة ومادة جذب للزبائن والمتعاملين معها، فضلاً عن شحن إيجابي للعاملين في الشركة، وفي حال تحوّل ذلك “السعي” إلى “هَوَس”، فسينقلب الإحتراف إلى إنحراف، وبالتالي تبدأ مصداقية صناعة الإعلان بالذوبان. وما تنشده تلك الجوائز هو العمل على تواصل وتفاعل أكثر وأكبر بطريقة إيجابية وسلسة مع الفرد। فالإعلانات باتت جزء من حياة الشخص اليومية، وبالتالي تحولّت إلى صورة لا تغيب عن ذهن الفرد والمجتمع، لذا لا بد من رفع تلك الصورة مستوىً وفكرة، لما لها من أثر في تقديم “القيم” و”العادات” و”التصورات” للفرد نتيجة تفاعله وملامسته للعلامة التجارية يومياً। ونتيجة لتوسع الحياة المدنية بتبعاتها أصبح من الضروري مسايرة حجم التطور في المفاهيم المتعلقة بالرسائل الإعلانية ومدى تفاعلها مع الفرد ومقدار تفاعل الفرد معها، لهذا ظهرت جهات تعمل على رفع مستوى المنافسة في الإبداع بين شركات الإعلان ووضع مستوى متطور في مجال التواصل مع الفرد والمجتمع. والجدير بالذكر أن من قام بتسليط الضوء على تجاوزات وكالة الإعلان في المسابقة هم المدونون وبعض المواقع الإلكترونية، والتي وصلت “جعجعتها” إلى المعنيين بالمسابقة والمشرفين عليها، حيث باتت تهدد مصداقية تلك الجائزة واللجنة المحكمة. لذا قامت الجائزة بالتحقيق والوصول إلى نتيجة مفادها أن شركة لم تحقق كامل شروط الدخول بالمسابقة، ومن ضمنها موافقة صاحب العلامة التجارية “الزبون” على الفكرة.

ويمثل هذا التفاعل بين الأفراد والقائمين على الجائزة أنموذجاً واعياً وراقياً، فضلاً عن مؤشر يدل على وعي الناس ومتابعتهم الدؤوبة في هذا المجال، ودقتهم في النقد وهو ما يشكل تحدياً إيجابياً لشركات الإعلان في المنطقة والعالم. فلم يعد الناس “أميين” في هذا المجال، أو ينقصهم “إبداع” تدعيه هذه الشركة أو تلك الوكالة، فقد بات العديد من الناس مهتمين وناقدين وباحثين في مجال الإعلان، ولديهم من الخبرة أو الدراية ما تجعل العمل في هذا المجال تحدياً حقيقياً، وليس ضحكاً على ذقون الناس -كما يتصوره البعض. -. ليكون هذا الأمر محفزاً للزبون “صاحب العمل” ولوكالة الإعلان للإرتقاء بمستوى الإعلان والتسويق، فالناس أصبحت وأمست أكثر فهماً ووعياً في هذا المجال،وارتفع مستوى الذوق الذي تتوقعه من هذه العلامة أو من تلك الشركة، وذلك نتيجة الإنفتاح الإعلامي والإعلاني عبر فضاءات واسعة تفتحها القنوات ويوسعها الإنترنت. ويبدو أن معادلة ملفتة تدور رحاها بين وكالات الإعلان من جهة والزبائن من جهة والأفراد المهتمين والمتابعين من جهة ثالثة، فلم يعد الأمر بسهولة وضع صورة وعنوان لنسميها إعلاناً، بل تطور مستوى الإعلان تقنياً وفنياً بعد أن تطورت العلاقة بين الفرد والإعلان، لا ليكون مستقبلاً فقط، بل ناقداً ومشاركاً فيه، وهو ما يفرض شروطاً جديدة ومراعاة دقيقة لما يتم طرحه، ومدار الحديث عن الشركة التي تم سحب لقبها كوكالة إعلان هذا العام، قد كشف “زيف” عملها أفراد مهتمين، وهو ما يعكس الوزن الذي يتمتع به المتابعين لصناعة الإعلان.وبدلاً من أن تكون وكالات الإعلان أنموذجاً للإبداع والحرفية، بات “اصطياد” تعثرها واقتفاء أثرها محل اهتمام الكثيرين، فلم تعد صاحبة الإبداع والتي تتبجح بإبداع أفكارها و”تبيعه” على الزبون، ليفرح الأخير باسمه وصورة أعماله دون النزول الفعلي للفرد في المجتمع، وهو ما يشكل صرفاً إضافياً دون وجود منزلة مُعاشة للعلامة التجارية أو الاسم والتجاري في قلب الفرد وعقله. ونعتقد بأن مثل هذه “التجاوزات” قد حوّلت الحرفية في عمل صناعة الإعلان إلى “رهانات” سريعة لمكسب يعود على بعض الوكالات والشركات بالأضواء والشهرة السريعة دون إدراك حجم التلف الذي يلحقه بصناعة الإعلان وتردي العلاقة مع صاحب العلامة التجارية، فضلاً عن “وصمة” سلبية لهذه الوكالة أو تلك. فصناعة الإعلان أكثر من مجرد جائزة وأبعد من مجرد صورة وعنوان، هي تلك العلاقة التي يعززها الإعلان بأنواعه بين الفرد والمنتج أو الخدمة لتتعدى دائرة “الاستخدام” إلى دائرة “الإنسجام” في تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع. وما دامت هناك عقول تتابع وعيون ترصد وفكر ينتقد، فسيقل “اغتصاب الجوائز” ويرتفع مستوى صناعة الإعلان وتزدهر العلاقة بين الفرد والعلامة التجارية إيجابياً، وبدونها ستنتقل عدوى الاغتصاب إلى وكالات أخرى، وبالتالي تصبح هذه الصناعة مجرد “اجترار” لأعمال سابقة وقفز على الحرفية من أجل الظهور والشهرة.

مختص في ثقافة الصورة والاقتصاد المعرفي

www.scrambledpaper.com -

tell me why?

Declan galbraith

يبدو أننا بحاجة إلى تشذيب وصقل مواهب شابة صغيرة في هذا الوطن -وهي موجودة- وإظهارها لتحفر تلك الأسئلة البسيطة، والتي قد تُحدث فرقاً وتُرجع تلك الأجساد الصغيرة إلى كراسي الدراسة وإلى أحضان العلم والإحساس بالآخرين، بدلاً من الكراهية والعنف والابتعاد عن تنمية الذات.

ومع وجود تلك النماذج ستحرك الأرض الميتة من تحت أولئك الذي أكل عليهم الدهر وشرب ليستيقظ الإنسان ليغيّر مع أمل لا مع يأس وملل.

وهناك الكثير من “قل لي لماذا؟” في معاملتنا مع الآخرين، في السياسة في الدين في معاملتنا حتى مع الجماد.

There are many “tell me Why?” to answer it, or at least to keep it nin our mind. and waiting and working for the day when we weak up and feel the different of our daily life.

-

أكبر لوحة بصمات بشرية حول العالم للإمام الحسين (ع)

ضمت أكثر من ٢٠٠ ألف بصمة من ١٧ جنسية في البحرين والدول المجاورة، تعبيراً عن حبهم لشخصية حفيد الرسول الأكرم الإمام الحسين. وشارك فيها السني مع الشيعي والبوذي مع المسيحي في التعبير الصادق لحبهم لهذه الشخصية عبر البصم على اللوحة.

More than 200, 000 people using their fingerprint to make the largest fingerprint paint around the world.

It’s a message of love from all Bahrainis and the ones who love Imam Hussaini (the grandson of Prophet Mohammad) for his attitude and fighting against evil and bad values in his time.

Facts:

200.000 people fingerprints

Hight: 32 M

Width: 23 M

Nationalities sharing: 17