-

الضلع المكسور

جعفر حمزة

بالرغم من قربهما الذي جمعهما كراسي الدراسة، إلا أن المسافة كانت أكبر من مد اليد بين طاولتيهما، فكانت إحداهما في سباق مع الزمن والظروف التي حاكت حولها خيوط من مسؤوليات وتبعات ثقال من بيت وعائلة ووظيفة معلمة احتياط، تتحرّك كابن بطوطة من بقعة إلى أخرى، وكانت الأخرى ذات بيت وعائلة أيضاً إلا أنها قد ظفرت بوظيفة قبل أن يجف حبر شهادة تخرجها، لأن “مغناطيس” اسم عائلتها يكفيها لتبوء تلك الوظيفة في تلك الوزارة الفلانية. وهكذا بدأت كلاً منهما بالكشف عن معدنهما تجاه الدراسة والتحصيل، وبالتالي مقدار عطائه للوطن الذي يحب، وبأي مقدار؟

وهل ستعطي أم تأخذ؟ ومن تلك العقلية يبدأ التآكل في الهيكل العظمي للوطن، فمع وجود كوادر غير مؤهلة، ويُراد لها أن تحصل على “الشهادة” بأي ثمن وبسرعة، سيكون الناتج سيئاً، وسيُلقي بظلاله على العديد من الملفات التي ننتظر أن يتم تجاوزها في البعض، وحلها بطريقة استراتيجية في البعض الآخر، وتفعيل ما هو منصوص عليه في البعض الثالث، وهكذا، تكون كل الملفات في عروق ومفاصل الدولة بحاجة إلى كوادر مؤهلة وبجدارة لتحمل على عاتقها المسوؤلية وتسعى لجعل البحرين وطن للجميع بدلاً من العمل لجعل البحرين “كانتونات” فئوية وعائلية ومذهبية، وبالتالي تتحوّل البحرين إلى أكثر من ٣٣ جزيرة فئوية وعائلية، ويصبح لدينا أكثر من ٣٣ حكومة مستقلة بذاتها!

ونتيجة للدفع باتجاه تحصيل بعض الكوادر غير المؤهلة وغير ذات بال في العمل -حيث تسعى صاحبتنا “الدارسة”- إلى الحصول على الشهادة العُليا من تعب الآخرين، وعبر تكاسل واتكال دسمين، يُوقف شريان العمل والدراسة في ذلك الصف، وقِس على ذلك المثال الكثير من النماذج “الآكلة” من وقت الوطن وماله ليأخذوا منه كرسياً وفيراً دون تقديم خدمة عملية له، في قبال النماذج “المُعطية” والتي تحفر نفسها بالعلم والعمل لتقدم العطاء للوطن، وأين الآكل من المُعطي؟ وما الذي سنجنيه من تلك “الطبخات” السريعة والتي لا تُراعي “المقادير”، ولا “البهارات” ولا كمية “الإدام”، فضلاً عن غفلتها عن “هدوء النار” لتكون الطبخة مميزة ومحل إطراء وإشادة؟ ما سنجنيه هو “طبخة فاشلة” تؤذي البطون كما تُزكم الأنوف। عندما تكون تلك الطبخة مقتصرة على “قدر” واحد، فلا بأس، إلا أن تتحول إلى “طبخ جماعي” يجهد البعض لوضعه على مائدة الطعام، ويحاول أن يُقنع الآخرين بلذتها وجودة مذاقها، عندئذ سنصل إلى “فقدان الشهية”. ونعتقد أن استمرار نار هذه الطبخة وعددها سيُضعف الكثير من الأضلع الرئيسية في الرؤية الاقتصادية للمملكة ٢٠٣٠، فالاستدامة والتنافسية والعدالة مُهددة بالكسر، في حال استمرار ذلك “النفخ” على نار طبخة غير مكتملة المقادير، والتي أشارت إليها بوضوح منظمة “كرايسز غروب” في تقريرها المتعلق بالتمييز الوظيفي في البحرين. والقارىء للرؤية يبصر من خلالها نية جادة وطريق يُراد للبحرين أن تسير فيه بالرغم من عدم اكتمال صورة الرؤية في تطبيقها من خلال وجود خطة استراتيجية، ونعتقد بأن هذا الأمر جار البحث والحديث والعمل به مع الوزارات والجهات والهيئات المعنية، وليس الأمر بالسهولة التي نتصورها، فمع “جمالية” الرؤية في طرحها بصورة عامة بالرغم من بعض الملاحظات المتعلقة بالوصول إلى ضعف راتب الفرد البحريني بحلول ٢٠٣٠-وهو أمر غير واقعي، ولم يكن له داعٍ للذكر-، مع ذلك هناك مهمة صعبة بانتظار الجميع من أعلى قمة الهرم في التغيير إلى الموظف البسيط الذي يكنس المكتب ويقدّم الشاي. وتتمثل تلك المهمة في المحافظة على صمود الضلع الثالث في العملية الإصلاحية والتغييرية، وخصوصاً ما يتعلق بالرؤية ٢٠٣٠، فالضلع المطلوب العناية به والإهتمام بقوته هو ضلع الكوادر، من أصل الضلعين الآخرين، وهما ضلعا الرؤية والآليات. فما حققته “سنغافورة” -وهي الأنموذج المتغنّى به للوصول إليه كلاً أو جزءً-، وما وصلت إليه “إيرلندا” -وهي الأنموذج الثاني المُشار له بالبنان مقارنة ومثالاً-، كان هو الحفاظ على قوة الضلع الثالث، فما هو مشترك بين الأنموذجين والبحرين، هو في الرؤية العامة ووجود الآليات। مع اختلاف نمط ونكهة تطبيق كل آلية بحسب الظروف الموضوعية والخصوصية لكل بلد، إلا أن المعادلة تصبح ناقصة ولا تصل للنتيجة المطلوبة بسبب “تخلخل” أو “تضعضع” في الكوادر البشرية، ليس في تأهليها فحسب، بل في مجال تمكينها بطريقة حيادية تضمن الجودة والعمل باحترافية। ويبدو أن مهمتنا هو الإبحار في موج لجّي من خلفية اجتماعية ما زالت تقود دفتها عقلية “الفئوية” و”المذهبية”। والنتيجة هو أننا لن نبرح مكاننا، وستكون الطاقة المُستهلكة هو في الحفاظ على ثبات أقدامنا بدلاً من التحرّك للأمام। وكما يُلقى اللوم على بعض الأطراف في الجسم الحكومي للدولة عبر إضعافها للضلع الثالث، وذلك من خلال “المحسوبية” و”القفز على الكوادر المؤهلة من أجل الأخرى المقربة” ، فإن اللوم لا يُخطأ بعض المساحات في العقلية الاجتماعية المؤسسة للفئوية عبر سلوكها الاجتماعي، وتوجيه بوصلتها دائماً إلى “ربعها”. وللوصول إلى تلك الرؤية المشرقة للبحرين وشعبها، لا بد من “عزل” الفيروس وإبعاده عن الجسم الحكومي كما الخاص، ليمكن بعد ذلك الحديث عن تغيير حقيقي يمكن رؤيته ولمسه وشمه وتذوقه في مجريات حياة الإنسان البحريني، بعيداً عن أي بهرجة أو “مكياج”ستسيح مع الزمن وفي اللحظة الأولى لمواجهة أي تحد داخلي للتغيير أو خارجي لمسايرة السلوك الجمعي لدول العالم، والتي تسعى عبر أكبر من وسيلة للاستفادة المثلى من كوادرها البشرية وبطريقة تبتعد عن كل الخلفيات الذهنية التي تؤثر في الحيادية والاحترافية، لأنها ببساطة تعتقد بأن “تصنيف” الكوادر البشرية حسب خلفياتها الاجتماعية أو السياسية أو المذهبية هو “الداء العضال” لتقدّم أي مجتمع يريد أن يُحدث تغييراً إيجابياً معتمداً على ذاته.. وفي حال استمرار “مغناطيس” الفئوية فإن الوهن سينتقل من الضلع الثالث المكسور “الكوادر” إلى الضلعين الآخرين “الآليات والرؤية”، وبالتالي سيكون حالنا كالمريض المكسورة رجله، والذي اتخذ منه الطبيب المحتال كنزاً لشفط المال من جيبه، وذلك عبر وضع قطعة في الرجل المكسورة ليضطر المريض في كل مرة العودة إلى الطبيب لتطهير الجرح. ويبدو أن صاحبتنا “ذات الظهر” -كما يقولون- لن يهمها ما نقول ما دام همها الحصول على الشهادة -كيفما كان- للتحوّل بقدرة قادر إلى مسؤولة قسم أو مشرفة إدارية أو من تلك الوظائف “الدسمة” المزايا. فمتى يتوقف الضرب على هذا الضلع الثالث “الكوادر” حتى لا ينكسر؟

-

بئر معطلة وقصر مشيد

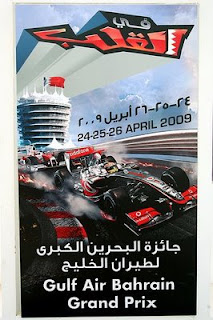

جعفر حمزة*سبقت سمعتها طلتها التي كانت مدار شد وجذب لحديث الناس حينئذٍ، فهي صاحبة الأوسمة الإعلامية التي ملأت الدنيا بها حماسة وتحفيزاً، بل أخذت تطمع في أكثر من ذلك لتكون هي واجهة “البلد” في المنطقة والعالم، فلكل بلد واجهة و”مغناطيس” يرفعه على الأكتاف صوتاً وترويجاً، فكانت المُختارة، لتصبح “مغناطيس” هذه الجزيرة الصغيرة.

هي حلبة البحرين الدولية لسباق الفورمولا واحد، التي باتت علامة بارزة في البحرين للترويج كغيرها من المعالم البارزة، وهو الأمر المطلوب في مجتمع عالمي “يشم” ما فيه فرص ليقتنصها ويكون حيث تكون أضواء الكاميرات وعيون الصحافيين وأقدام السائحين فيها كالعثّ الباحث عن الضوء. وليس هناك أفضل من جمع كل ذلك حول مضمار سباق عالمي يُشار له بالبنان كسباق الفورمولا واحد.

وهذا أمرٌ يتفاوت في الاستفادة منه كل من تبنّاه مشروعاً واستثماراً، وبالتالي يكون السؤال القديم الجديد في جدية هذا المشروع استمراراً في البحرين بعد إطلاقه لخمس سنوات مضين منه، فهل حقّق ما يصبو إليه؟ بل هل هناك خطة مستقبلية تتماشى مع الرؤية العامة الاقتصادية للملكة ٢٠٣٠؟ ويُوقفنا السؤال التالي، هل مشروع حلبة البحرين الدولية له مساهمات في تنمية اقتصادية أو إعلامية أو تقنية للمجتمع البحريني؟ أم أنه قاعة مفتوحة للترفيه لا أكثر ولا أقل؟قبل أن نحوّل إضاءة الكاميرات على الحلبة إلى إضاءة المحقق للإجابة على تلك الأسئلة، لا بد من معرفة بذرة الحلبة وهدفها، لندرك إن كانت قد حققت ما تصبو إليه أم لا. ومن ثم يمكن الحديث عن الفرص التي يمكن توالدها و”تفريخها” من الحلبة.

ظهر مشروع حلبة البحرين الدولية للنور بميزانية بلغت 150 مليون دولار أمريكي (56.2 مليون دينار) لإقامة سباق الفورمولا واحد العالمي المعروف، والذي تتم إقامته في بعض بلدان العالم، ويجتذب المئات وربما آلاف من المتابعين والمهتمين والإعلاميين والسيّاح، فضلاً عن المختصين والفنيين من شركات عالمية، حيث ترى -تلك الشركات- سباقات الفورمولا واحد صيداً ثميناً لاستثماراتها وإبراز عضلاتها في الوقت نفسه.

وعندما يحل موسم الفورمولا واحد تنشط الأسواق وينشط رتم السياحة في البحرين بصورة ملحوظة، وتشهد شوارع البحرين بمجمعاتها وحتى طرقها الصغيرة تواجد السائحين، وهو ما يشكل فرصة اقتصادية وإعلامية للبحرين.

ويبقى السؤال. هل هذا يكفي للشعور بالرضا بعد صرف كل تلك الأموال الطائلة؟ والشعور بالرضا لا يكفي فهي مسألة نسبية، والسؤال الجوهري ما هو مرود هذا المشروع “الاستثماري” الذي لم يُعلن عن أرباحه بعد وبصورة شفافة للشعب؟وللأمانة نقول أن حجم المشروع لا يتناسب مع حجم المهمة الموكلة إليه، فهناك سيل مهدور من الميزانية التي تُغدق عليه دون إيجاد إمتدادات عملية للاستفادة من هذا المشروع، إن على مستوى الترويج الإيجابي الفعّال أو على مستوى الاستفادة من صرح رياضي كبير في البلد.

ميزة المشروع في ذاته تُضيف البحرين له ميزات إضافية ونكهة خاصة بها دون غيرها من البلدان التي تستضيف مثل هذه الفعاليات، ومن تلك الميزات:

أولاً: موقع البحرين الجغرافي المميز، كونه يقع في منطقة وسطى بين الشرق والغرب، وكأنها بوابة باتجاهين معاكسين

ثانياً: صغر المساحة الجغرافية للبحرين، وهو ما يُعطي القدرة على الاستغلال الترويجي الفعّال والذكي للفعالية

ثالثاً: زيادة عدد السكان وكثافتهم، وبالتالي زيادة عدد المركبات المستخدمة. وهذا يؤدى إلى أهمية الحديث حول وسيلة أساسية يستخدمها معظم الناس، وهي السيارة. وبالتالي يكون السؤال حول دور مشروع حلبة البحرين الدولية وتعاونها مع إدارة المرور في التوعية وبطريقة مدروسة وممنهجة، فضلاً عن التعاون مع جهات أخرى ذات صلة بموضوع السلامة وصيانة المركبات، وأخلاقيات السياقة، والعديد من المواضيع التي يمكن للحلبة أن تقدمه بشكل مختلف عوضاً عن الطريقة المملة والتي تفتقد للإبداع، وبالتالي تفتقد التأثير المرجو. وما عليك إلا النظر لحجم حملات التوعية المرورية سنوياً، وحجم الحوادث في إزدياد!رابعاً: زيادة عدد الكراجات، والإبداعات الشبابية في مجال ميكانيكا السيارات، ومع ذلك نلاحظ أن مشروع الفورمولا واحد أصبح “وقفاً” لطبقة تتمتّع بالمشاهدة والمشاركة والترفيه، لا أكثر ولا أقل. وابتعد عن أن يكون جزءً من حياة الفرد المُهتم والمبدع في الدائرة الأولى، والشخص الباحث عن الترفيه والتسلية في الدائرة الثانية، وعن الشخص العادي المستخدم للسيارة في الدائرة الثالثة. وبالتالي “حصر” المشروع نفسه في دوائر ضيقة .

وبالرغم من غياب الإجابة على الأسئلة التي طرحناها في البداية، إلا أن الاستمرار في توظيف هذا المشروع لا تنتهي وباقية للخروج من “بئر مُعطلة” كمشروع حلبة البحرين الدولية وبث الحياة الحقيقة المنتجة فيها وتحويلها إلى “قصر مشيد” يُنتج ويبتكر ويؤثر ويكون جزءً من حياة الناس صورة إيجابية قدر الإمكان، لأنه واجهة بلد، وما إن يذوب المشروع بميزانيته في أهداف أخرى، لن يكون ذا بال عند الناس والمبدعين، وبالتالي تنتشر “الآبار المعطلة” هنا وهناك.

ومع كل ذلك يمكن عمل التالي على سبيل المثال لا الحصرأ- إنشاء مركز إبداع المركبات للشباب البحريني المبدع في مجال تصليح وتحسين أداء السيارات، وهم كُثر. سواء من الدراسين أو العالمين في هذا المجال ممن لديه اهتمام وخبرة.

ويمكن الاستفادة من خبرات عالمية أو إقليمية في هذا المجال لتخريج مختصين ومبدعين من الشباب البحريني، ليكونوا الصف الثاني من الخبراء المطلوبين في مجال تقنية السيارات وصناعتها وتحسين أدائها، سواء على مستوى المنطقة أو العالم. فكما أنشأت دولة قطر أكاديمية رياضية عالمية، يمكن ومع وجود مشروع الحلبة إنشاء مركز إبداعي للمركبات، والذي سيقدم حلولاً تقنية وابتكارات واختراعات في مجال المركبات.

ب- الدخول في شراكة مدروسة وممنهجة مع إدارة المرور لرفع وعي الناس بأخلاقيات القيادة، فضلاً عن تخصيص مساحات للشباب لممارسة رياضة السيارات مع مراعاة الأمن والسلامة، كما هو موجود في دولة الكويت، حيث توجد أماكن “ليفرّغ” الشباب طاقته الرياضية.ج- يمكن أن يكون هذا الاقتراح متفائلاً جداً، وهو إخراج لعبة “بلاي ستيشن” خاصة بحلبة البحرين الدولية، وذلك بالاتفاق مع شركات محترفة في هذا المجال، لتقديم السباق على شكل لعبة يمكن أن تتضمن سباقات أخرى افتراضية في شوارع البحرين وقراها ومدنها. حيث يمكن الترويج للبحرين بثقافتها ومركزها الاقتصادي عبر اللعبة. وأنسب طريقة لذلك عبر الحضور الموسمي للفعالية، بالإضافة إلى إمكانية ترويج البعض الآخر في سباقات الفورمولا واحد في بلدان كسنغافورة وإيطاليا وأستراليا على سبيل المثال لا الحصر.

وبالتالي يمكن أن يتحول مشروع حلبة البحرين الدولية من مادة للتندّر والسؤال والتشكيك في مدى جدواها بين فترة وأخرى من تحت قبة البرلمان إلى الجمعيات السياسية إلى المجالس، ليتحول إلى حديث الناس ويبقى صرحاً فاعلاً عاملاً مغيراً في الجانب الاقتصادي والمعرفي والتثقيفي في وعي الناس.

ويبقى التحدي في تحويل مشروع حلبة البحرين إلى ثيمة مُعاشة حركية، فكما أن “ديزني لاند” لها ثيمتها في “جعل الناس سعداء”، لا بد من ثيمة تعمل تحت ظلها الحلبة، لتخرج من “البئر المعطلة”، والتي أصبح اسمها يتكرر بملل من إعلاناتها إلى الكثير من فعاليتها، لتتحول إلى “قصر مشيد” وطني مُخرج للكوادر مساهم في التغيير يسير وفق رؤية ٢٠٣٠، وما بين “بئر معطلة” و”قصر مشيد” الكثير من الأمور التي ينبغي أن تحصل… فهل تحصل؟ -

من المصاصة إلى الإطار

جعفر حمزة*كنت كمن يبحث عن “إبرة” في وسطهنّ، فكلهنّ يضعن المساحيق التي بنت على وجوههنّ حتى باتت كأقنعة تُثقل رقابهنّ، وبالغنّ في “سكب” العطر عليهنّ بدل “رشه”، و”كشفن” أكثر مما سترن، حتى أصبحت أجسادهن تحنّ إلى القماش قرباً.كنّ تلك القنوات الفضائية العربية التي باتت كآلة نسخ قديمة معطوبة تقوم بعرض “بضاعتها” المستهلكة لتتحول إلى “زرنيخ” يتسرب في عقل المشاهد العربي، ليُصاب دماغه بالتلف مع الوقت، وبالتالي لا يكون هناك مجال “للتفكير” أو “الاختيار” في ظل فتيات ملأن القاعة عن بكرة أبيها، ولا مجال للتفكير في “الإبرة”، والتي تعكس ما يود –الإنسان العربي المنصف– الوصول إليه من قناة تتفهم واقع المجتمع العربي وتسعى مع “العربي” لينتشل نفسه من “برمجة إحباطية إستهلاكية استعراضية” ، بدت تتحول مع الوقت إلى جزء من تركيبة الحمض النووي في العديد من المجتمعات العربية، وكأن “فيروس” أصابها لتنتشر العدوى أسرع من الضوء.فتلك الفتيات–القنوات يسعين إلى تهميش مساحة الابتكار والاعتماد على الذات والتصنيع المحلي، لنكون أنموذجاً للرجل العربي الذي يقدم لأطفاله النفط في رضاعاتهم بدلاً من الحليب–كما أشار الممثل الكويتي عبدالحسين عبدالرضا في مسرحية باباي لندن–

وما يهمنا هو صرف ما لدينا من خيرات النفط وتبذيرها يميناً وشمالاً، دون توظيف عملي لتلك الخيرات للتصنيع المحلي والإنتاج الوطني. أليس غريباً أن نشتري “مصاصات” أطفالنا و”إطارات” سياراتنا من الخارج وهي إحدى نتاجات نفطنا الذي نصدره لدول تبيعه علينا مرة أخرى، وكأننا نشتري نفطنا مرة أخرى وبسعر أغلى بعد بيعنا له؟ في رشارة ساخرة للبذخ والإسراف العربي الخليجي دون التفكير، كما يُشير عبدالحسين عبدالرضا إلى اختراع مذيع يعمل بالغبار.فلا غرابة أن تضيع “الإبرة” في جموع تلك الفتيات اللاتي اتخذ بعضهن من صف الكلام –أو ما يسمونه شعراً– أمر يحتاج لجهد ليتم تخصيص ميزانية لإنشاء قنوات خاصة بذلك الصوت الخارج من الجوف، بل ليصبح لدى البعض سبيلاً تعبيرياً مستهلكاً حتى الثمالة، ويتم “شرب” تلك الأموال بعد “إلقاء” تلك الأصوات مما تُسمّى شعراً.ففي الوقت الذي يموج العالم في أزمة مالية طاحنة وتقوم العديد من الدول بالدراسات ووضع الخطط، ودعوة المفكرين والاقتصاديين للخروج أو على الأقل للتقليل من حدة الأزمة على رؤى الحكومات وتأثيراتها على شعوبها، يبقى البعض– في دولنا الخليجية خصوصاً– في سبحانيته الخاصة فضاءً وطرحاً واهتماماً، وكأننا نعيش في العصر العباسي أو أقل أو أقدم عبر الإنغماس المفرط في الشعر والسباقات والإحتفالات، وكأننا بمنأى عن العالم إلا ما طاب لنا أن ننسبه لأنفسنا منه..في حين تسعى دول كإيران وماليزيا وتركيا والهند، بل وتايوان لتطوير مواردها وتصنيعها الحديث. بل أن حتى الكيان الصهيوني مستمر في تفوقه العلمي.ويبدو أن ارتفاع أسعار النفط قبل الأزمة بفترة لم تتم الاستفادة منه أو تحويله إلى مشاريع داخلية للدولة بقدر صرفه للترويج بالخارج، وبالتالي ذهبت أموال النفط للترويج بدلاً من التخريج للعقول والكوادر. وللإنصاف أن يُقال أن هناك جهوداً ونوايا تريد وضع اقتصاد البحرين ضمن مصاف الاقتصاديات ذات الطموح المستقبلي، إلا أن ذلك لا يكفي دون تحويل “الخيرات” الموجودة بين اليد الآن -ولا نعلم إلى متى ستبقى إلى خطط داعمة للاقتصاد وقبلها البشر، لنستيقظ على عقلية عملية دؤوبة للتطوير بدلاً من الاستهلاك والإفراط فيه، وزيادة على ذلك يتم إغفال مجالات التصنيع والابتكار، ولئن كانت الأخيرة عناوين يتغنّى بها الكل دون استثناء، إلا أن ذلك لا يكفي ولا يُسمن من حوع.

فالتحديات الراهنة والمستقبلية تفرض نمطاً جديداً من التفكير الذي ينعكس على نمط سلوك الفرد في الاستهلاك والاعتماد على الذات، ويحتّم نوعاً مختلفاً من عمل الحكومات في الاعتماد على الذات، والسعي لتوفير موارد أخرى بديلة للنفط. حيث العالم يسعى وبجد للبحث عن بديل عن النفط من جهة وتنتفي أفضلية منطقة عن أخرى في النفط، وذلك باستخراجه في أماكن مختلفة في العالم من جهة أخرى. وبالتالي تقل أهمية النفط في منطقة بعينها عن غيرها مع الزمن.فدوام الحال من المحال.هذا فضلاً عن وجود عمر افتراضي لتلك الموارد، فهل نخطط للأجيال القادمة أم نبذر ما بين أيدينا بقدر ما نستطيع وكأن مسًّا أصابنا للشراء والاستهلاك والبذخ للصراع من أجل الظهور وإرضاء للنهم الداخلي، سواء على مستوى الأفراد أو الحكومات، في حين يظل التفكير في الاعتماد على الذات في العديد من القطاعات مجرد “ترف في التفكير” و”كلام غير واقعي”، نتيجة وجود السيولة المالية بين أيدينا،ولا حاجة للتفكير في التصنيع أو الإعتماد على الذات،

– .وعوداً إلى “المصاصة” و”الإطار”، فبينهما العديد من الصناعات المشتقة من النفط، والتي بالإمكان أخذ الريادة فيها، فضلاً عن وجود الإمكانية والقدرة لتتحوّل البحرين إلى دولة رائدة في مجال تقنية المعلومات والإنترنت-على سبيل المثال-، لما تتميز به من صغر في المساحة وكوادر مؤهلة وخدمة يمكن تطويرها وبسرعة، لتكون “وادي السليكون” في منطقة الخليج.ولا يكون ذلك إلا من خلال شفافية في التعامل، وخطة واضحة في العمل، وشجاعة ومصارحة للعديد من الملفات الاقتصادية المسكوت عنها دهراً. فالتحديات كبيرة والمخاطر متصاعدة، والحكومات التي لا تواكب قطار التغيير الاقتصادي العالمي، لن يمكنها ركوبه، وستبيع “الفشار” على قارعة الطريق بعدئذ. وستكون مجرد محطة لا يرغب الكثيرون ممن يركبون قطار التغيير النزول فيها.ويبدو أن نقطة التوافق واللقاء موجودة بلحاظ حركتين إن تم سيرهما في خط متوازٍ. وهما:الرؤية الاقتصادية للمملكة، والتي تسعى-كما تذكر- إلى تثبيت ازدهار المملكة من خلال إلتزام سياسة التمويل الحكومي لمبدأ الاستدامة من أجل المحافظة على نظام مستقر قائم على التطلعات المستقبلية، باستخدام مواردها في المستقبل لتطوير رأس المال البشري، والتعليم والتدريب، وعلى الأخص في مجالات العلوم التطبيقية، وتشجيع الريادة والابتكار لتأمين الاستدامة لقطاع خاص مزدهر(١)ولايمكن الحديث عن ذلك إلا من خلال تهيئة حقيقية وجادة لبيئة ابتكارية تصنيعية محترفة عبر المدرسة والكلية والجامعة والوزارات والهيئات والقطاع الخاص ، وذلك عبر برامج مدروسة ودعم متواصل وجرد لنتائج من خلال خط زمني موزع، فضلاً عن تقليم أظافر فاسدة تقض مضجع الابتكار من تمييز وظيفي وترهّل بيروقراطي…فأين الاستفاد المثلى من ارتفاع أسعار النفط في السنوات القليلة الماضية، وفائض الميزانية؟ وأين كان التفعيل العملي لاتفاقية التجارة الحرة المبرمة مع الولايات المتحدة الأمريكية؟وفي الجانب الآخر، نرى حراك مضطرب في الجانب الشعبي الذي “خدرته” السياسة فأصبح كلٌ يغنّى على ليلاه طرباً وعشقاً، فهناك من يجد ويجتهد وهم قلّة، وهناك من تمكّن منه اليأس وأخذ منه كل مأخذ، وهناك المنشغل أو المشتغل أو المنفعل أو المفتعل في السياسة، إذ أصبح لقاربنا الوطني أكثر من اتجاه في التجديف، فنكتشف أن قاربنا لايراوح مكانه البتة.ومع مجمل التحديات القادمة والتي ستكون أكبر، لا بد من بدء عملي في حلحلة الكثير من الملفات الاقتصادية العالقة والتي سيكون امتداداها الإيجابي مُلقياً بظلاله على بقية الملفات المعيشية والسياسية.هناك العديد من دول المنطقة وصلت الفضاء الخارجي -بغض النظر عن أهدافها- فمن الهند إلى باكستان ومن الكيان الصهيوني إلى إيران، ومع ذلك ما زلنا نراوح مكاننا نلقي أشعارنا من مكبرات صوت مصنعة في الخارج. وأشار لي البعض بأن الغول الصيني قد أكل الأخضر واليابس نتيجة ارتفاع عدد العمالة فيها ورخص أجورها، إلا أنه على الأقل يمكن أن ننتهج ما تقوم به شركة ماتيل المصنعة للدمية باربي، حيث الماركة التجارية والتسويق والفكرة من لدنهم، والتصنيع يكون على كاهل الصينيين، وهذا أقل الإيمان. وهو ما يمكن القيام به حتى على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة من دخول قوي في السوق من خلال أفكار مبتكرة يتم تصنيعها في الصين.

ومع ذلك يطيب للبعض أن يستمر في شعره الغزلي ويصدح من على منصته في حين تكون منصات الجيران محلاً للنقاش العلمي والابتكار.ومبادرة التغيير يجب أن تكون ممن لديه أدوات القدرة وهي الحكومات، وتعمل معها بالتوازي عقلية مجتمعية تكون مكملة لتلك الصورة المطلوبة في زمن الابتكار والتصنيع والاقتصاد المعرفي، وإلى حين تصنيع المصاصة أو الإطار سنكون في “رفع الصوت” بين تأزيم سياسي وشعر غزلي.

.-١ الرؤية الاقتصادية، من موقع مجلس التنمية الاقتصادية الإلكتروني -

أنت ماء أم عصير؟

جعفر حمزة*

كان يحدثني وفي صوته خوفٌ لم يعهده من قبل، مما جعل الأحرف تتلعثم في لسانه وتخرج مضطربة، لا يعرف معناها إلا هو لا غير.

هو خوف “الاستغناء عن خدماته” أو بعبارة أكثر وضوحاً الخوف من “الفصل عن العمل”، وهو “الفيروس” الذي انتشر في الشركة التي يعمل فيها، حتى بات الواحد منهم لا يعرف متى يكون “مصيره”، وكأن عزرائيل هو من سيأخذ “أرواحهم”.

ويبدو أن الأزمة المالية قد ألقت بظلالها الثقيلة على الكثير من الصناعات والشركات مما ولّد ثقلاً لا تحتمله، فأصبحت تلك الشركات والمؤسسات كصاحب السفينة المحمّلة بالعديد من الأثقال وهي على وشك الغرق، فإما تتجاهل تلك الأثقال ليكون مصيرها الغرق، أو “تُلقي” بتلك الأقال ما أمكن حتى تنجو.

وبطبيعة الحال لا يمكن إلقاء الطعام من على ظهر السفينة إلا أنه يمكن إلقاء الثياب وأشياء أخرى لا تُعتبر ضرورة.

وبالتالي يكون السؤال لصاحبنا هل أنت ثقل كمالي ليكون مصيرك البحر و”الفصل” أم ثقل “ضروري” بحيث لا يمكن الإستغناء عنك.

وحتى لو تم ذلك فهناك العديد من السفن التي بقدر ما تريد أن ترمي من ثقل كمالياتها فهي تبحث عن “مؤن” لها، لتستمر في الإبحار وسط موج هائج.فإن كنت كالماء لا يمكن الإستغناء عنه، فلا خوف عليك. إما إن كنت عصير برتقال أو جوافة، فالخوف سيكون ملازمك لأن دورك كمالي لا ضروري.

فمن الذي يحدد ماءك من عصيرك؟ أنتففي ظل هذه الظروف الاقتصادية العصيبة التي تجتاح العالم، ونحن لسنا بمنأى عنها، وخصوصاً لأولئك العاملين في القطاع الخاص بصورة ، لابد من القراءة المتأنية في العديد من السلوكيات الوظيفية والاستهلاكية والتي تشكل بطريقة أو بأخرى موقعنا في العمل “الحالي” أو ؛المستقبلي

هناك العديد ممن ينتظرون اقتناص الفرص ونزع الفرصة من بين يديك، ليحلّوا محلك -سواء بواسطة أو بكفاءة-، ولإيقاف ذلك -الزحف- الموازي لموجة الأزمة المالية لا بد من الوقوف قليلاً لمعرفة طريقة الإنتقال من كونك “عصيراً” للشركة إلى “ماء” لا يمكن الستغناء عنه، بل حتى مجرد التفكير في ذلك أصلاً.فكيف تتحوّل إى ماء وتبقى في السفينة بدلاً من رميك -إن كنت عصيراً- في البحر؟

أولاً: العمل بنسبة كفاءة أكبر في العمل، مما يعني أنك توفّر للشركة المال والوقت بعملك، فضلاً عن وجودك الفاعل والذي ستكون لها عوناً ولست زائدة دودية.

ويتأتّى ذلك من خلال الاستغلال الأمثل للوقت (٨س اعات أو ٩ ساعات) لما يخدم الشركة أو المؤسسة بصورة أفضل، فالوقت مال فكلماأرجعت الوقت للشركة بصورة منتجة أرجعت لها رأس مالها المسكوب في الوقت، والذي يهدره الكثيرون.

ثانياً: تقديم الحلول الإبداعية للتقليل من مصاريف الشركة، حتى لو في الأشياء التي تبدو “تافهة” لك، فلا شيء تافه إن كان مجموعه رقماً يحدث فرقاً لدى الشركة، على سبيل المثال لا الحصر، إعادة استخدام الأوراق لطباعة الملاحظات أو للأغراض المكتبية الثانوية، فضلاً عن الاستفادة من تلك الأوراق في عمل ملازم للملاحظات تقدّم للموظفين.

أو التقليل من طباعة الأوراق الملونة ولاقتصاد على الأبيض والأسود للضرورة، وهو أمر يستهلك جزء من ميزانية اشركة في نهاية المطاف.ثالثاً: الاستفادة من الدورات المقدمة من قبل الشركة، والإقدام على الدخول في دورات تحسين الأداء وتعلّم مهارات أخرى تخدم العمل حتى لو كانت على حسابك الخاص، ففي الأخير أنت تدفع من أجل أن تقبض، وما تنمية مهاراتك المهنية إلا لضمان مدخوالمالي ثابت لك -لى الأقل-، فضلاً عن إمكانية الاستفادة من تلك المهارات في تقديم خدمات خرى خارج الدوام الرسمي، وهو ما يضمن لك مدخول إضافي في كل شهر.

رابعاً: متابعة آخر السمتجدات المتعلقة بلاقطاع الذي تهعمل فيه، حيث سيبقيك ذلك على وعي ومعرفة بالتطورات التي تقع في مجال عملك، والأخذ بالإحتياطات اللازمة بدلاً م نحصول “الصدمة” في آخر لحظة.

خامساً: “لا تضع كل البيض في سلة واحدة” من خلال اتقانك لعمل واحد فقط، ولا تكن صاحب السبع صنائع و”البخت” ضائع، بل بين بين، حيث أن امتلاك المهارات وباتقان وفي أكثر من مجال يجعل منك الورقة الرابحة في الشركة، وهو ما يطلق عليه أحد الكتاب الغربيين في كتابه “الاقتصاد العالمي” بحرب المواهب، حيث تسعى الشركات الجديدة لتوظيف الكفاءات التي تملك أكثر من مهارة.

سادساً:كُن المشجع وصاحب المبادرة الإيابية في الشركة، ولا تكن ممن يوزع “النظارات السوداء” على الموظفين، إذ سيكون م نالضروري اللاستغناء عنك، بدلاً م نالتفكير أكثر من مرة في ذلك القرار.

سابعاً: العمل على تنمية مهارات يدوية قد تتمتّع بها، حيث ستساهم في إبراز قدراتك في العمل، فضلاً عن كونها “البديل” في حال الإستغناء عنك، فمبقدور تلك الموهبة أن توظفها بطريق ةيمكنك جني الما لمن وراءها.

وأما أصحاب الأعما الصغيرة، فليس لديهم خار آخر إلا ليكونوا الماء الذي يتم ااحتفاظ به، وفي غير ذلك سيكون العصير المسكوب أرضاً ولا من مبالي.، فعليهم الاستفادة من الفرص المتوافرة وبأقصى درجة ممكنةلتطوير أعمالهم وترسيخ أقدامهم في السوق، سواء من خلال الحفاظ على زبائنهم واكتاسب جدد، أو إدخال إضافات ذات تأثير على العمل سواء من ناحية تقنية أو من ناحية خدمية.

ذا فضلاً عن البحث عن الفرص الأخرى المخواتية والتي تدفع أعمالهم لمستويات أفضل، وعلى سبيل الثمال لا الحصر هناك العديد من البرامج وآليات الدعم التي تقدمها مؤسسات الدولة (تمكين-على سبيل المثال).ويأتي دور الدولة كحافظ للتوازن المفقود في الوقت الحالي، وذلك من خلال رؤية واضحة يتم من خلالها التوظيف الأمثل للثروة الموجودة -النفط-، حيث يمكن ملاحظة وجود قصور في قطاع الصناعات البتروكيماوية ومشتقات النفط (الصناعات الدوائية، المطاط، لصناعات العطرية، البلاستيك بأنواعه، وغيرها”، فضلاً عن “صيام” في مجال البحوث والتطوير في تلك الصناعات، بالرغم من وجود الثروة إلا أن مجال تطويرها مفقود.

وعند سعي الحكومة لتطوير ذلك الأمر ستخلق العديد من الوظائف والصناعات الصغيرة والمتوسطة، واليت لها كبير الأثر في إنعاش الطبق المتوسطة، وبالتالي الحفاظ على التوازن الاجتماعي، والحد م نسلبيات ترهّل الطبقة الوسطى، وتبعات ذلك الاجتماعية ولاقتصادية في المجتمع.وكا يُقال فرب ضارة نافعة، فالأزمة المالية وقبلها ارتفاع الأسهار، وقبلها العديد من الملفا الاقتادية الشائكة يحتم على الفرد العمل للوصول إلىالثلاثية التالية:

أولاً: رفع مستوى الكفاءة

ثانياً: إعادة سلوكيات الاستهلاك

ثالثاً: استغلال الفرص داخل وخارج العملولتتحوّل إلى “ماء الشركة” هناك ثمن ينعكس على وقتك الاجتماعي والعائلي، وبالتالي تكون الجدولة ونظم الأمر والتوازن بين العمل والاستغلال الأمثل للوقت فيه أمر لا بد منه، فأنت بين نارين نار الخوف من ضياع الفرص -على أقل تقدير في العمل أو الفصل منه-على أسوأ تقدير-. والنا الأخرى هي نار احتراق روابط علاقاتك الاجتماعية والأسرية، وللحفاظ على وضع مستقر لابد من “مطفأة حريق” لكلتا النارين.

وتبقى بينهما “ماء”: لكليهما، للعمل والأسرة والمجتع.وفيما عدا ذلك. سيكون مصيرك البحر، ليلتقطك من يرى العصير أفضل له من الماء.

* مختص في ثقافة الصورة والاقتصاد المعرفي

http://www.altijaria.net

-

أقبل ذا الجدار وذا الجدار

جعفر حمزة*

أخذت بمجامع قلبه حتى تخدّر، بل أخذت كل حواسه عشقاً وحباً لها فصارت الدنيا بما فيها “ليلاه”، فتغنّى بها طرباً وشعراً، بل أصبحت الجدران مكامن عشقه الذي لا ينتهي، فكانت من نصيب عشقها التقبيل من “قيس”. قيس هي صورة مصغرة لعشق الإنسان لصور الجمال بمصاديقه المختلفة، ويبسط الإنسان ذلك العشق ليمتد إلى كل ما يقترب من “المحبوب” فيصير في دائرة التقرب والعجب والعشق، وكانت جدران ديار ليلى إحدى تلك الصور المتتابعة لعشق قيس.

ولئن كانت ليلى حديث قيس ، فكل يغنّي على ليلاه، وقد تكون ليلى “حاجة” أو “قيمة” أو “مبدأ”، ، وذلك ما نتلمسه من تطور في السلوك البشري إزاء ما يحيط الفرد من حاجات تسيّر حياته اليومية، فليس كل ما “نستخدمه” يمر مرور الكرام، فهناك “حضور” متواضع لبعض تلك الحاجات، وهناك “حب” لبعضها الآخر، وأيضاً هناك “عشق” لحاجات أخرى، وهكذا تتحوّل الحاجات إلى مساحات للحب والعشق وغض الطرف وغيره. فلم تعد الحاجات مجرد لإتمام مهمة أو لسد نقص، بقدر أن تكون لإتمام قيمة أو لتشجيع مبدأ أو لتحفيز فكرة। بل تحولّت تلك الحاجات إلى مضمار سباق محموم” تتصارع من أجل الظفر بقلب الفرد ، فأصبحت الحاجات الأساسية والكمالية بمنزلة المرآة العاكسة لشخص الإنسان وهويته وسلوكياته، حتى باتت كديار ليلى وأكثر. فتعدّت العلاقة بين الإنسان والماركة Brand من “الإستهلاك” إلى “الإرتباط”، بل تحولّت إلى سلوك تدفعه الحاجة لتتحوّل إلى “حب”. وقد أشار إلى تلك العلاقة واستفاض فيها مدير إحدى وكالات الإعلان العالمية وهو السيد kevin Roberts في كتابه LoveMarks والذي يسرد فيه أسرار تلك العلاقة القائمة بين الفرد والماركة، والسبيل الذي استحوذت فيه بعض الماركات العالمية على قلوب جمع غفير من الناس حتى أصبحوا من محبيها وعاشقيها. لقد أصحبت تلك العلاقة مثار اهتمام وبحث ملحوظين في السنين الأخيرة، فالتحولات في السلوكيات الشرائية باتت محل بحث ودراسة وتحليل من قبل المهتمين والمختصين، لمعرفة دوافع تلك الجاذبية لماركات دون أخرى، والتي تؤدي إلى سلوك تفاعلي استهلاكي من قبل الفرد. ومن تلك المحاولات والتي اتخذت طابعاً علمياً ومختبرياً، كتاب Buyology: Truth and Lies About What We Buy, لصاحبه Mr. Lindstrom والذي يتناول فيه أسرار دوافع الشراء عند الفرد، حيث يشير إلى أن دوافع اللاوعي هي التي ترسم مدار التعاطي مع الماركات وهي التي تصيغ السلوك الشرائي أكثر من الدوافع الواعية ومن الجدير بالذكر أن هذا الكتاب هو نتاج دراسة مستفيضة قامت بها شركة Lindstrom لثلاث سنوات وتم إنفاق حوالي ٧ مليون دولار أمريكي على دراسة علم أعصاب التسويق neuromarketing وقد شكل مع فريق عمل بحثي من جامعة أكسفورد باستخدام أحدث التقنيات العصبية الإلكترونية ، وتمت الدراسة على ٢٠٠٠ متطوع من خمس دول مختلفة من أجل فهم أكبر لسلوكيات المشتري… يقول مؤلف الكتاب :” معظم قراراتنا لا تقودها الدوافع الواعية، بل من يرسمها هي الدوافع اللاواعية فينا”، ويضيف إن معظم قراراتنا تأتي من ذلك المكان الصغير في دماغنا والذي لا ندرك دوره في صياغة سلوكياتنا”. فلا يمكننا طرح السؤال عن كيفية حضور ماركة بذاتها في وعينا، فلا إجابة ستكون لهذا السؤال لدى عقلنا الواعي”. لكن يمكننا الإعتماد على إجابة عقلنا اللاواعي من خلال ما نسميه التسويق العصبي neuromarketing وهو الأمر الذي يمكن ملاحظته من خلال الرسائل الموضوعة على علب السجائر، فالرسالة واضحة بضرر التدخين، والإجابة المباشرة ستكون أن معظم إن لم يكن جميع الناس يعرفون بمضار التدخين إلا أنهم يستمرون في ذلك ولماركات معينة، وتلك الإجابة أتت من العقل الواعي، أما الإجابة الصحيحة فقد أتت من منطقة معينة في الدماغ تحفّز السلوك المعاكس للعقل الواعي، وتدفعه لشرب السجائر. أخذت محاولات فهم العلاقة بين الفرد والماركة أبعاداً بحثية وتحليلية جادة في العشر سنوات الأخيرة سواء عبر فهم الخلفيات الثقافية والدينية للفرد وعلاقتها بتفاعله السلبي أو الإيجابي مع الماركة (1) فلم يعد السؤال حول لم يشتر الفرد هذه الحاجة الضرورية أو تلك الحاجة الكمالية، بل أصبح السؤال لم يشتر هذه الحاجة من تلك الماركة دون غيرها بالرغم من تشابهها في الأعم الأغلب -كالحليب على سبيل المثال-. هي ثلاثية الحب أو البيع: أولاً: الحاجة “ضرورة أو كماليات” ثانياً: الإنجذاب الذي تولده الحاجة مع الوقت والصور المتتابعة والرسائل المنظمة ثالثاً: والسلوك وهو نتيجة التزاوج بين الحاجة والإنجذاب. تحولّت بعض الماركات إلى رسم سلوك للفرد، لتنتقل من مجرد “مادة يستهلكها” الفرد إلى “قيمة يعيشها” ويتفاعل معها. ومع كل هذا الزخم المتراكم من دراسات مستفيضة في علم سلوك الشراء، يبقى السؤال حول إحدى أكبر الأسواق استهلاكاً ونثراً للمال وهو سوق الشرق الأوسط، إذ لم تكن هناك مبادرة جادة أو مخطط لها جيداً لدراسة سلوكيات مئات الملايين من المستهلكين ، وتوظيفها بصورة إيجابية، فعلم التسويق العصبي كما يقول مثل المطرقة ، يمكن الإستتفادة منه لتعزيز سلوكيات إيجابية، فهل يتم تخصيص جزء من اهتمامات المستثمرين العرب في هذا المجال، وهو عائد لهم بالمنفعة المادية والاجتماعية أم لا تزال ربوع الغرب أولى بشراء باذخ كسيل لا يتوقف من الأموال من بلداننا إليهم؟ على الأقل سنعرف حينئذ لم يقبّّل قيس الجدران، بدلاً من سيل القبلات التي نقوم بها يومياًً لهذه الماركة أو لتلك. Saatchi & Saatchi Lindstrom

(1)

بحث قامت به شركة

JWT

حول التسويق في البلدان المسلمة وكيفية التعامل معها. -

الموقع الجديد، بانتظار عروجكم

بانتظار عروجكم على موقعي الجديدhttp://scrambledpaper.com/فضاء من الأوراق التي لها أكثر من صوت تُحدثه بعد أن نرميها جانباً

نترقب عروجكم على أوراق مبعثرة على شاشة “مغارة علي بابا” وأكثر.. -

فضاء من الأوراق التي لها أكثر من صوت تُحدثه بعد أن نرميها جانباً نترقب عروجكم على أوراق مبعثرة على شاشة “مغارة علي بابا” وأكثر..

-

-

إطلاق الموقع الجديد ل جعفر حمزة

فضاء من الأوراق التي لها أكثر من صوت تُحدثه بعد أن نرميها جانباً

نترقب عروجكم على أوراق مبعثرة على شاشة “مغارة علي بابا” وأكثر..

-

بقي اللاعبين بعد الجمهور والأرض!

جعفر حمزة*

“كم هذي بيّا؟” “خمس روبيه”.

لم يلتفت إلي حتى، فهو يعرف ما أريد، بل ويعرف ما أشرت إليه ويعرف الإجابة مسبقاً، ف”برادته” أصبح يعرفها مثل راحة يده، فهو محيط بكل تفاصيلها من العلكة إلى كيس الأرز مكاناً وسعراً وماركة، فهي مملكته التي تفيض بكل ما يحتاجه أي فرد

لم يتغير سيناريو الحوار مذ صغري إلى الآن، بل بات فصلاً يومياً في حياتي التي تجاوزت الثلاثين، وهو نفس السيناريو الذي لم يك ببعيد عن من يكبروني سناً، فتفاصيله كما هي لم تتغير، حتى أصبح السؤال عن سبب استمراره مستغرباً ولا داعي له، فأبطاله معروفين وتصنيفه الدرامي مُعاش يومياً وحبكته البسيطة في الظاهر مُسلّم بها، وكفى. ويستفزني تفكيري تارة بعد أخرى عن العمل النشط في هذه البرادة وأين تذهب “الخمس روبيات” وغيرها من الأموال، فما دامت “حاجتي” موجودة وبمقدوري دفع “قميتها” فلا داعي لكل تلك الأسئلة وما وراءها. فهناك المئات من البرادات الصغيرة والمتوسطة التي تُدار من قبل غير البحرينيين، فهل تُحدث تلك فرقاً حتى نسلط الضوء عليها؟ وما هي حجم الأموال المحولة إلى خارج البحرين من تلك البرادات حتى نتوقف للسؤال؟ قد تكون الإجابة في بساطة السؤال عندما نسأل عن كمية الأموال “المرحلة” من قبل أصحاب البرادات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي يمتلكها غير البحرينيين، وهل تمس سلباً بالاقتصاد الوطني- والذي يسعى القائمون عليه حسب المعلن أن يكون معتمداً علي ذاته في ظل المتغيرات العالمية-؟ وهل تلقي بظلالها سلباً على المواطن البحريني-إن وُجدت-؟ بل كيف السبيل لإيجاد البديل إن كان مجرد الحديث عن أولئك المئات من “مزودي” البضائع الأساسية يمثل تحدياً وطنياً وعائقاً في طريق الإعتماد على الذات وإثراء الاقتصاد الوطني في أقل صور الاقتصاد والتجارة وهو ما يُسمّى ب ؟”mini Project”؟ لسنا بصدد الحديث عن قطع أرزاق المتغربين من الأجانب في البلاد، بل يدور الكلام حول أهمية الاستفادة من الملعب والجمهور أي “الثقافة والمستهلكين” واللذان يعملان بشكل طبيعي لصالح البحريني بطريقة ميكانيكة سلسة، إلا أن ما ينقصنا هو وجود لاعبين محترفين أو على الأقل لاعبين لديهم الحماسة والرغبة والإقدام على اللعب. وإن وجدوا فليس كل اللاعبين مما يجعل الفريق في وضع غير مستقر، فضلاً عن ضرورة وجود مدرب يتمتع بكفاءة يمكن الإعتماد عليه في إنزال اللاعبين في الوقت المناسب وحسب خطة مُحكمة. ويتعدّى الأمر “تحرير” البرادات من “السيطرة” غير البحرينية عليها، لتشمل كل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تدخل ضمن مصروفاتنا الحياتية الضرورية من طعام ولباس وصيانة في المنزل أو السيارة، فتلك الأمور تشكل نسبة ليست بقليلة من مجمل مصروفاتنا الشهرية، وإلى من تذهب؟ ونتيجة لصغر المساحة وازدياد الكثافة السكانية بات التنافس قائم على قدم وساق في جميع المجالات، حيث ترى العديد من البرادات المتلاصقة ومحلات الثياب المتجاورة والكراجات المتزاحمة، ليكون السؤال هو من يُدير تلك المحلات؟ ولوجود تحديات عديدة تُخرج الإنسان البحريني بصورة خاصة عن إطار العمل الواحد، فضلاً عن السعي للتوسعة في المعيشة وتحقيق الذات والطموح، أسهم كل ذلك في وجود دافع للعمل الخاص والإضافي للبحريني، وتتنافس الأعمال الخاصة بقوة إلا أن هناك مساحة لم يتم الاقتراب منها بصورة واضحة سواء في مجال البيع والشراء في البرادات أو تلك المتعلقة بالملابس والحلاقة بنوعيها النسائي والرجالي، وإن وجدت فهي على استحياء وغير منظمة. وبالرغم من وجود العديد من المشاريع والمبادرات المحلية “المتواضعة” إلا أنها لم تأخذ “دورتها” الكاملة لتحقيق “حضور” فعلي في السوق المحلية، لنرى “ماركة محلية” هنا أو اسم تجاري بارز هناك، لتصبح السوق المحلية بما هو متوافر من مقومات بيئة تتوالد فيها الماركات المحلية والمشاريع اليافعة، والتي تُسهم في تكوين دورة حياة جديدة للاقتصاد المحلي في نطاق المشاريع الصغيرة عندما يكون “راجو” ماسكاً لهذا المحل و”كومار” مديراً لتلك الورشة في العديد من المحال (١)، فذاك يقدم مؤشراً على ثلاثة احتمالات، إما استغناء المواطنين عن الإمساك بتلك الأعمال نتيجة ارتفاع دخل الفرد وبالتالي تتحول هذه النوعية من الأعمال للأجانب।وإما أن يكون هناك عدم ثقة من جهة المالكين في المواطن سواء لأسباب اجتماعية أو شخصية للمواطن الذي لا يفكر بجدية في الدخول في هذا النوع من العمل نتيجة ضعف الراتب والعمل المضاعف -ولكل قاعدة استثناء-। أو نتيجة غياب دعم للمبادرات الفردية في العمل. ونتيجة لتنوع الأعمال الحرة والصغيرة على طول البلاد وعرضها، والذي يكسبها أهمية هو إمكانية توفير المواد الأولية مع وجود شبكة من العلاقات العامة وصغر المساحة، مما يجعل من الترويج أمراً يحتاج إلى السمعة الجيدة أو إعلان في النشرات الدعائية المعروفة، وما عليك إلا استقبال الاتصالات، لتكون المهمة التالية هو كسب الثقة والاستمرار في تطوير العلاقات مع الزبائن وتطوير العمل بالتالي. إنّ العملية تحتاج لأكثر من طرف للدخول في “صناعة الاقتصاد المصغر” والمتولد من المجتمع وإلى المجتمع ليحقق نوعاً من الإكتفاء الذاتي في التوسعة على نفسه أولاً، ولتقليل حجم البطالة الظاهرة والمقنعة ثانياً، ولإنعاش المستوى المعيشي للمواطن ثالثاً، وكل ذلك يصب في مصلحة المجتمع والدولة على حد سواء، وللوصول إلى تلك الصيغة التي عملت بها الهند في العديد من مدنها وقراها، وخطت إيرلندا فيها بصورة مميزة، لا بد من بسط كل المقومات الموجودة -حالياً- والعمل عبر استراتيجية مُحكمة وشفافة وبعيدة المدى لوصول إلى ذلك المستوى من الإنتاج والتوسع الأفقي في الاقتصاد، وهو الذي يولد الإبداع والمنافسة. كون الجمهور له أذواق مختلفة ومتطلبات عديدة يسعى كل فرد فيه لإضفاء خصوصية على ذاته من خلال الملبس والمأكل والمسكن والمركب -السيارة-، وبالتالي تتحول تلك الفردية إلى دافع للإبداع والتنافسية. فمن هم اللاعبين الذي ينتظر منهم الجمهور “المجتمع” تقديم مباراة “أنموذج لاقتصاد محلي” على ملعبهم “البحرين”؟ في الهجوم والوسط الأفراد المستثمرين وأصحاب المشاريع والأفكار. فعلى الأفراد أن يتمتعوا بالصبر والتخطيط الجيد واللياقة والاستعانة بأكبر قدر ممكن من الموارد الموجودة داخل وخارج البحرين وبطرق مختلفة، والأهم هو حماسة اللاعب وتفانيه في اللعب -التخطيط والعمل الجاد ومواجهة الصعوبات-، فالطريق ليس مفروشاً بالحرير. فبالتالي تكون المبادرة ضرورية من قبل الفرد لشق طريقه نحو الاستقلالية وتوفير مصدر دخل إضافي أو أساسي، فضلاً عن تحقيق لطموحاته وما يتطلع إليه. في الدفاع وحراسة المرمى القطاع الخاص بمؤسساته وتجاره ومستثمريه الذين يحملون على عاتقهم إنعاش الاقتصاد المحلي عبر دعمهم بطرقهم المختلفة. فعندما تتوسع مساحة المشاريع المحلية الصغيرة فستعود فائدتها من سيولة مالية إلى الدخل الوطني، فضلاً عن كون إنتعاش تلك المشاريع مدعاة للتنافسية والإبداع والذي سيهب كل مشروع خصوصيته الفردية ويسعى لتأصيلها وتسويقها وتعزيزها يوماً بعد يوم، حتى تتحول إلى ماركة تجارية، والوصول إلى تلك المرحلة سيعزز القطاع الخاص من خلال وجود قاعدة عريضة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل الجسم الأكبر في القطاع لخاص لأي دولة تسعى للإعتماد على مواطنيها عملاً وإبداعاً. في طاقم التدريب الجهات الحكومية الداعمة (تمكين، بنك البحرين للتنمية، مجلس التنمية الاقتصادية، وزارة الشئون الاجتماعية) يبدو أن طاقة التدريب بدء بالتحرك الفعلي والملموس من خلال العديد من المبادرات التي دشنتها أكثر من جهة، والأبرز على الساحة من خلال التعاطي المباشر مع المواطنين هي تمكين “صندوق العمل سابقاً”، وبنك البحرين للتنمية، وعبر رؤية رسمها مجلس التنمية الاقتصادية. والتي تحتاج إلى ملامسة أقرب للمواطن في جوانب حياته الاقتصادية بصورة مباشرة. فالمشاريع المتنوعة والتي تقدمها “تمكين” على سبيل المثال لا الحصر تمثل حراكاً يصب في إنعاش وتنمية القطاع الخاص، والتي تمد الأكسجين للطبقة المتوسطة في المجتمع بطريقة أو بأخرى، وهو ما يحفظ التوازن الاجتماعي من جهة، ويحرك ماكينة الاقتصاد من داخل المجتمع، عوضاً عن الاعتماد على الماكينة الحكومية الصرفة فقط। وما يزعج الناظر المنصف هي تلك الخلفية الذهنية لدى البعض إزاء ما هو حكومي، حتى أصبح كل ما يأتي من الحكومة سلبياً، في قبال “تعميم” غير منصف في بعض الأطراف الحكومية تجاه الأفراد. وهو ما يخلق فجوة تكبر أو تصغر اعتماداً على الآليات التي يتخذها الطرف المبادر -وهو الطرف الحكومي- لتقليل تلك الفجوة. لذا على اللاعبين استغلال كل من الجمهور والأرض بالإضافة إلى الاعتماد على قدراتهم الذاتية، وتحضرني هنا قصتي نجاح، أولاهما لأحد الأخوة من بني جمرة والذي استفاد من تمكين في تطوير أعماله وتوسعتها، والآخر من النبيه صالح ممن أعتمد على نفسه وبدء بافتتاح استديو إنتاج عبر قرض بسيط وبدأ مشوار النجاح بتميز. والمهمة كما هي صعبة على طاقم التدريب إلا أن كل اللاعبين يتحملون جزءً من اللوم إن أخفقوا أو تكاسلوا، وينسحب اللوم على الجمهور أيضاً في حال توقفه عن تشجيع اللاعبين، ويتمثل التشجيع في دعم ومساندة تلك المشاريع الفردية والمحافظة لها، لأنها في الأخير تحافظ على حلقة الأموال التي ستكون في مدار المجتمع ولن تخرج عنه، ونتيجة لتواجد تلك الأموال ضمن دائرة المجتمع الواحد، سيكون مجال الإبداع أكبر لوفرة الأموال وتشجيع أفراد المجتمع، وهم الذي يمثلون بداية الحلقة ونهايتها، في حين يكون السيناريو الآخر ل”راجو” و”وكومار” حيث لا تكتمل الحلقة بل تصبح خطاً مستقيماً من جيب المواطن إلى مكاتب تحويل الأموال لبدان أخرى، وبالتالي تنقطع الصلة وتتيبس حقول الإنتاج المحلي وتتوقف عجلة الإبداع إلا من رحم ربك। فإن كان الجمهور معنا والأرض لنا، فما ينقصنا سوى طاقم تدريب جيد ولاعبين يتمتعون بالحماسة والرغبة في اللعب

(١)

نحترم كل جنسية ووافد، وورود الأسماء لتوصيف الواقع لا أكثر.* مختص في ثقافة الصورة والاقتصاد المعرفي.