-

Blogers in Arab World, المنتديات بالعالم العربي

أسئلة في “خربشة” الجدران الإلكترونية

جعفر حمزة

هل تشكل المدونات الفضاء المسموح “الهايد بارك” الذي لا قانون فيه إلا غياب القانون والأعراف والدين وغياب كل شىء؟تمثّل المدونات إحدى النوافذ لعالم لم نصحبه طويلاً في الزمن منذ ظهوره وهو عالم الإنترنت، حيث مثّل ثورة في صياغة العلاقة بين الفرد ونفسه وعلاقته مع الآخر، حالنا مثل ”أليس” التي دخلت “حفرة الأرنب” لتنتقل إلى عالم عجيب يغيب عنه القانون الفيزيائي والمجتمعي، وقبل الحديث عن “المدونات” وهي غرفة في مبنى عالم الإنترنت، لا بد من التطرق إلى المبنى نفسه، فثورة الاتصالات لم تبدأ حين اُخترع الهاتف، بل بدأت حين تم “خلق” وصناعة عالم خاص لكل فرد بضغطة زر، لينتقل من شعور إلى منطق ومن هوى إلى غريزة، وهكذا أصبح الإنسان في هذا العصر،متنقلاً من حال إلى حال، فكيف تتصور إفساح المجال لمجموعة كبيرة من الناس بدخول محل للملابس وأخذ ما يريدون دون مقابل ، ستكون الفوضى والهَوَس بأخذ كل ما تطاله اليد وحتى القدمين هي “الثيمة” المسيطرة في ذلك الوقت، وبعد فترة يتم الإعلان عن إفساح المجال لدخول محل أطعمة وأخذ ما يودون دون مقابل أيضاً، ستكون الفوضى بل وقد يصل الأمر إلى الشجار في كثير من الأحيان ويكون سيد الموقف، وتستمر الحكاية، والحال هو نفس الحال في عالم الإنترنت الآن، حيث تبقى أعصاب المتصفحين مشدودة ومترقبة لكل “عرض” جديد يسمح لهم بدخول هذا المحل أو ذاك وأخذ ما يريدون بالمجان.وتلك الحالة من “الإنتظار” و”الإندفاع” و”الصدام” و”الاستمتاع” ومن ثم تُعاد الكَرّة مرّة أخرى هي معادلة “الجذب” التي لا تتوقف في العالم الافتراضي. وتمثل المحلات التي ذكرناها مثالاً حالات مادية كالبضائع والخدمات وحالات فكرية كالعقائد والتوجهات والسلوك، لذا يكون مرتادوا الإنترنت في حالة “غازية” دائماً، أي أن ذرات “إثارتهم” لا تتوقف على الإطلاق، ولا يكون ذلك إلا من خلال “لهب” يضمن بقاء حالة المادة الموجودة عند الأفراد في وضع “مُثار” دائماً، نقصد بالمثار هنا هي أي حالة تترتب عليها علاقة تواصل مستمرة بين الفرد والإنترنت. وتمثل المدونات إحدى صور ذلك “اللهب” المتقد، فبالرغم من وجود مثلث الاشتعال وهو الوقود والحرارة والأكسجين، إلا أن ذلك المثلث في الإنترنت لا وجود له، فليس هناك قانون أصلاً. وما يُكسب المدونات حضورها هو خيار تغييب الكثير إن لم تمكن كل الأطر القانونية والعرفية والأخلاقية والدنيية إلخ منها . وهو ما يجعلها بمثابة “الهايد بارك” بل أكثر منه، فلا يجوز لك في “الهايد بارك” أن تشتم أو تتعرض للملكة، أما في المدونات بالإنترنت بصورة عامة، فليس هناك خط أحمر على الإطلاق، والفضاء مفتوح إلى أبعد الحدود، ونتيجة لذلك تظهر الكثير من الأفكار والسلوكيات فضلاً عن نمو العديد من المرجعيات الفكرية الغريبة -بقياس رأي الكاتب بالطبع-، وبعبارة أخرى فإن المدونات هي محلات مفتوحة على الهواء ، ومقياس ربحها هو مقدار ما تقدم للفرد من قناعة أو فكرة أو سلوك أو خاطرة، ولا مجال لتلك المحلات بالخسارة، فلا أجار ولا انتظار لبضاعة، والدعاية لها بالمجان -وقد أدركت شركات التصفح والبحث هذه الميزة فأخذت في تأجير الفضاءات الإنترنتية-، وهو ما يشجع أصحاب المحلات “المدونات” في خلق الكثير من التوجهات فضلاً عن كونها “مرآة” لا تعكس بالضرورة حقيقة صاحب المحل، بقدر ما عكس ما”يود” أن يكون عليه، وبالتالي فنحن نتعامل مع أطروحات متنوعة ومختلفة في مدونات لا يحكمها منطق بالضرورة، ومن هنا تكمن الصعوبة في التعامل مع المدونات بناءً على “منطق” أو “دين” أو… ولئن كانت المدونات للبعض تمثل “نافذة” شخصية للعالم، فإن البعض يجعلها نافذة من واقعه للعالم، وهو من أخطر المدونات وأشدها أثراً، لأنها ستكون نافذة في جدار ممنوع، وإذا رأيت جداراً كبيراً ولا نهاية له، وفيه فتحة صغيرة فإن الفضول يدفعك للنظر من خلاله، وخصوصاً إذا تناهى إلى سمعك أصوات من خلف ذلك الجدار. وهو بالفعل ما يُزعج السلطة وتستدعي قواتها ليس “لغلق” الفتحة، بل و”إبعاد” الناس عنها و”معاقبة” من فتحها. ومن الأمثلة في عالمنا العربي هو المدون “أحمد محسن” صاحب مدونة “فتح عينيك” الذي تم اعتقاله في مصر،بسبب كشفه لممارسات التعذيب الوحشية لوزارة الداخلية بمحافظة الفيوم، فبالرغم من غياب كل القوانين الفيزيائية من الزمان والمكان، والقوانين العرفية والدينية، إلا أنه ما زال هناك قانون لا يستطيع “مصادرة” المحل الإلكتروني لكنه بإمكانه أن “يُوقف” صاحبه.

-هل تشكل المدونات الجدران التي يمكن لأي أحد أن “يخربط” عليها دون أن تأتي قوات الشغب لمحوها؟ وما دلالات ذلك؟

“الخط” و”المساحة” هما الأداتان الأوليتان للفرد ليعبّر عن رأيه وتوجهاته “غضباً” “فرحاً” “كرهاً” والقائمة تطول. وما انتشار المدونات في العالم العربي إلا نتاج الغياب الحقيقي للخط والمساحة المعبرة عن الفرد تارة أو نتيجة “تطلع” الفرد إلى ما هو أبعد من الموجود تارة أخرى،أو تعبيراً عن الذات وهي مسألة إنسانية عامة تجدها في العالم العربي أو الغربي على حد سواء. وعند الحديث عن الفضاء المحلي، فإننا نعتبر المدونات هي بمثابة الجدران التي تستدعي المدونين للكتابة أو الرسم أو التعليق عليها، فقد أصبحت هي الفضاء المُشاع والتي لا يحدها عدد الكلمات أو مقص الرقيب أو الإخراج الفني، وبذا تصبح المدونات “الجدران” هي الخيار الأنسب والأفضل لـ”قيس” ليكتب عليها عبارات الحب لليلى، أو يخط ثائر كلمات المقاومة والكرامة، أو يتلثّم طائفي ليذبح الوطن باسم الدين، وهكذا تصبح الجدران بين “عاشقة” و”ثائرة” و”طائفية”. لو أعطيت كل الحرية للصحافة لأن تكتب ما تشاء -على سبيل المثال- فإن الجدران “المدونات” ما زال الخيار المفضل، فالوقت والحدث والصياغة والصورة والتقديم كلها مُلك يمين من يحمل “الرش” أعني صاحب المدونة، ولا يمكن الاعتماد على قوات الشغب لمحو كل العبارات والرسوم، فالجدران لا تنتهي، ولا يمكن حراستها كلها، إذ تتطلب جيوش العالم لتحرس كل جدار لكي لا يُكتب عليه. -

Power Off

Power Offجعفر حمزة*

التجارية ١١ يونيو ٢٠٠٨

جلس متكئاً على كنبته التي طبع عليها الزمن تجاعيده، وأخذ يرشف من كأس شاي مُر تعوّد عليه منذ صغره، كان يحب الشاي مراً لا حلاوة فيه، وبدت أنامله تنسحب إلى “الريموت كنترول” لترى عيناه -المُتعبتين اللتين تُغالبان النعاس بعد عناء يوم من العمل الشاق- مادة إعلانية ترويجية عن البحرين في إحدى القنوات الأجنبية. وما إن رأت عيناه اسم البحرين في آخر الدعاية حتى سارعت ابتسامته للظهور وكأنّه قد حقق انتصاراً أو ظفر بجائزة عظيمة، كانت الدعاية تروّج للاستثمار في مملكة البحرين مع وجود كل تلك التسهيلات لجذب ما يُسمّى ب”الاستثمار الأجنبي المباشر- FDI”، وما إن إنتهت الدعاية حتى حوّل القناة إلى قناة العائلة العربية وقد كان وقت الأخبار التي كان من ضمن عناوينها الرئيسية وضع خطة وطنية للحد من انقطاعات الكهرباء المتكررة، والتي تعود كل سنة وكأنها إحدى فصول السنة في هذه الجزيرة الصغيرة. وقامت المذيعة بسرد الخطة الوطنية بتفاصيلها التي تُبشّر بخير على المواطنين والمستثمرين على حد سواء، وتمثلّت تلك الخطة في استبدال طارىء ومنظم لمحطات الكهرباء و”الكيبل” التي أكل عليها الدهر وشرب، فضلاً عن تعويض للمواطنين الذين تضرروا من جراء الانقطاعات المتكررة والتي استمر بعضها لساعات وأيام. كان خبراً ساراً وقع على صاحبنا كالماء البارد في عز صيف البحرين، والتي تتكرر فيه دعاية “جونسون آند جونسون” كل عام “لا انقطاع بعد اليوم” أقصد “لا دموع بعد اليوم”. وكانت تلك العبارة تصريحاً أو تلميحاً ديدن كل وزير أو مسئول يتولّى وزارة خدمية التي تشكل “ماء الحياة” لأي مجتمع حضري نامٍ بل ونفطي بل ويسعى للتنمية المستدامة بل ويسعى إلى وضع قدم مؤثرة على خارطة الاقتصاد في المنطقة. سارع صاحبنا في اليوم التالي لتصفّح الجريدة والتي غطت أخبار الخطة الوطنية “المانشيت الرئيسي” والتي كان من ضمنها التالي: “زيادة ميزانية هيئة الكهرباء والماء لوقف مسلسل الانقطاعات” “تدشين محطات توليد كهرباء جديدة في أكثر من موقع بالمملكة” “فرحة شعبية بعد وقف مسلسل الانقطاعات المتكرر للكهرباء” ويبدو أن البعض قد أراد توديع الانقطاعات بأسلوبه الخاص حيث ما إن تناهى الخبر للبعض حتى وضع “ستيكر” على سيارته “الانقطاع المتكرر، الحلقة ١١٢٣٣ والأخيرة” وذلك على نمط المسلسلات المكسيكية. وأراد صاحبنا معرفة المزيد والتأكد من “مصداقية” و”جدية” هذا الخبر، فتأكد من التاريخ فوجده بعيداً عن الأول من أبريل، فتنفّس الصعداء، وواصل تفاصيل الخبر، حيث تناولت الصحف الخطة الموضوع لمواجهة الانقطاعات المتكررة، والتي كان من ضمنها أسباب تشارك فيها المواطن مع الهيئة، حيث أنّه من ضمن الأسباب: – زيادة في عدد السكان غير المحسوبة -زيادة في عدد المشاريع وزيادة الأحمال على الطاقة المتوفرة – مشاكل في مولدات الطاقة وانتهاء العمر الافتراضي لها – ثغرات أساسية في توفير الخدمات للمواطنين فساد في بعض الصفقات ذات العلاقة بتوفير الطاقة الكهربائية والمتمثلة في مولدات الطاقة وبعض المفاتيح المنتهية الصلاحية. – غياب وعي للمواطنين بضرورة استعمال الأجهزة ذات الحمل المناسب للمنزل. ولم يكتفِ صاحبنا بما نقلته الصفحة الأولى حتى ذهب عميقاً للداخل وقرأ التفاصيل ليجد أن حل هذه المشكلة أخذ أبعاداً تضافرت فيه الجهود الرسمية والشعبية على حد سواء، فقد تم تخصيص ميزانية للأبحاث والتطوير في مجال الطاقة الكهربائية في الجامعات الوطنية والخاصة في المملكة، فضلاً عن دخول الجمعيات الأهلية والصناديق الخيرية والمآتم والمساجد في خط نشر التوعية ليتحول المشهد إلى مسؤلية وطنية لكل فرد، خصوصاً بعد وضوع الرؤية والعزم من قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة بطرد “شبح الانقطاعات” وعدم العودة للمربع الأول من جديد، ويتم الحديث عن ذلك في وقت تتنامى فيه الصورة الإيجابية للمملكة في مجال جذب الاستثمارات وتنامي المشاريع، فضلاً عن النية الواقعية في التسريع من عجلة التنمية البشرية والمدنية والاقتصادية في خط متوازن، ولا يتم ذلك إلا من خلال تأمين البنية التحتية والرئيسية لذلك، ومن ضمنها “الكهرباء والماء”. ولم ينهِ صاحبنا الصحيفة حتى سمع جرس المنزل يدق بصورة متتابعة، وما إن فتحه حتى رأى جاره مستبشراً فرحاً، وكان في يده مجموعة من الحلويات المغلفة يوزعها على “أهل الحي” فرحاً بهذا الخبر، وينصح الآخرين بالاقتصاد في استهلاك الكهرباء، وينشر خبر ابنه الذي يسعى للدخول في مسابقة وطنية كبيرة لمن يقوم بتقديم مشروع يخدم مجال الطاقة والترشيد على حد سواء في المملكة. لقد تحوّل اهتمام الجميع إلى التفكير بجدية في الترشيد والابتكار بوسائل جديدة وإبداعية في هذا المجال، وكأنهم ينتظرون “الفرج” بخطوة رسمية من الدولة ليكون تفاعلهم في قمة الإيجابية والسعادة. ودار في خُلد صاحبنا كل تلك الصور “بلا كهرباء” في أيام امتحانات أبنائه الذين يقرأون على ضوء الشموع والمصابيح اليدوية، فضلاً عن بكاء ابنه الصغير الذي كواه الحر وأغرقه العرق في ثيابه، ولم ينسَ زوجته التي ذاقت نارين نار الحر ونار الطبخ، ليخرج من بينهما طعام يتم تناوله في نار ثالثة في قيظ الصيف. تتابعت تلك الصور وغيرها الكثير وتذكر في نفس الوقت حجم الاستثمارات “الديناصورية” التي تُقام على أرض هذه الجزيرة، ليبقى سؤاله الذي لم يحصل الإجابة عليه هو “مع ارتفاع أسعار النفط، وتنامي حجم الاستثمارات الأجنبية، و”هَوَس” العقارات التي تظهر كالفطر، فضلاً عن زيادة “غير محسوبة” مُسبقاً في عدد السكان، تطايرت كل تلك الصور أمام ناظريه ليعرف كيف السبيل لحل تلك الأزمة التي أصبحت “موسمية” ولا يتم الحديث عنها أو النقاش حول أسبابها والسبيل لحلها إلا حينما تحل علينا. تناسى كل ذلك ليقول لنفسه “المهم الآن، وليس ما حصل”، ولم يكمل عبارته حتى سكب أحدهم عليه الماء، وسمع صوتاً لطفلة تقول “أبي أبي، إنهض”، ففتح عينيه وهو على الأريكة سابحاً في عرقه والتلفاز مطفأ، وأدرك أنّ الكهرباء قد انقطعت عن كل الحي الذي هو فيه، وكان ذلك الصوت ابنته التي استنجدت به لتقول له “أبي كيف أراجع، وغداً عندي امتحان؟” وأدرك صاحبنا أنّ ما جرى كانت في “غفوة”. وأما سؤال ابنته فهو لا يتسطيع الإجابة عليه، وتمنّى أن لو كان الحلم حقيقة.* مختص في ثقافة الصورة والاقتصاد المعرفي.

-

البنغالي والاسترالي

البنغالي والاستراليجعفر حمزة*

التجارية ٤ يونيو ٢٠٠٨

اللوحة الأولى:

دماء رسمت جريمة بشعة بلونها القاتم لتعلن عن مقتل مواطن بحريني على يد عامل بنغالي فوق أرض هذه الجزيرة الصغيرة على خلاف معاملة بينهما. والنتيجة مقتل مواطن برىء خلّف وراءه عائلة تكتوي حزناً وأسفاً عليه، ورحمة من رب العالمين له.اللوحة الثانية:

فصل 44 بحرينياً من بتلكو ” بأمر من مدير الشركة الإسترالي، والذي جلب عمالة أجنبية من استراليا وجنوب إفريقيا والهند لإحلالها محل العمالة البحرينية، متحدياً كل سلطات البلد”(١). والنتيجة وضع 44 عائلة في دائرة الحاجة وعدم الاستقرار المعيشي لفترة قد تطول أو تقصر.لوحتان قد تبدوان مختلفتان ولا شىء مشترك بينهما اللهم إلا كون بطلي اللوحة “أجنبيان” لا أكثر ولا أقل!

وذلك هو بيت القصيد..

لقد بدأت المجتمعات الخليجية بالاستعانة غير “المقننة” بالعمالة الأجنبية من الشرق والغرب من أجل تسيير عجلة البناء و”النهضة العمرانية” أو هكذا تخيلناها، ونتيجة للتضخم العمراني واتساع التجارة وانتفاخ الكثير من “البطون” التجارية، كان لا بد من “استيراد” العمالة بصنفيها الرخيص والثمين، فالصنف الأول ينظف الطاولة، حيث يقوم بالأعمال التي بتنا نترفع عنها -ليس الكل بالطبع-، وهي العمالة الآتية من الشرق وخصوصاً من شبه القارة الهندية، والصنف الثاني يجلس على الطاولة -وليس الكرسي حتى- حيث يقوم بالأعمال التي لم يولد أحد من البحرينيين لحد الآن ليكون قادراً على القيام بها، وهي العمالة الآتية من الغرب الأشقر. وبعبارة أخرى هناك عمالة تم جلبها ليكونوا عبيداً وأخرى تم تهيئة “الخيط والمخيط” لهم ليكونوا ملوكاً، وبين تلك الفئتين يتفتت السلم الأمني والوظيفي لمجتمع تمتع بميزات فريدة من التعايش السلمي وطرق أبواب التحديث في مجالات عديدة مبكراً، وقد باتت مهددة الآن.ومن بين تلك اللوحتين واللتين تمثلان معرضاً تم تدشينه من الستينيات والسبعينيات، فقد زادت عدد اللوحات وتكاثرت لدرجة كان من الصعب وضع المزيد منها، بل أصبحت تزاحم الحضور في ذلك المعرض، مما اضطرهم للخروج، وترك تلك اللوحات “على راحتها” كما يقولون.

ويستعرض وزير العمل البحريني الوضع القائم عبر مداخلة له في المنتدى الخليجي حول العمالة التعاقدية والذي عُقد في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بالقول “ أن مشكلة العمالة الأجنبية في الخليج قد تغيّر وجه المنطقة بكاملها خلال العقد

المقبل” واصفاً إياها بأنها أشد خطراً على الخليج من القنبلة النووية وإسرائيل معاً.

وأضاف بأن المنطقة مقبلة على كارثة “أخطر من القنبلة النووية بل ومن أي هجوم اسرائيلي. إننا أمام تغيير وجه المنطقة وتحويلها إلى منطقة آسيوية في الغالب”.

لا حاجة إلى استعراض الأرقام والحقائق التي يمكن معرفتها بضغطة زر في الإنترنت ليتضح لك حجم العمالة الموجودة في المنطقة الخليجية، والتي بدأت تظهر تبعاتها السلبية أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، وما الإضرابات التي أخذت بالظهور في كل من دبي والبحرين للعمالة الأجنبية إلا جرس إنذار لا يبدو أن أصحاب المصالح التجارية من وراء تلك العمالة في هذه الدول مستعدون للتنازل عنها، حتى ينقلب السحر على الساحر كما يقولون.

ويواصل الوزير العلوي الضرب على الوتر الحساس في هذه “الكارثة” منتقداً رجال الأعمال في المنطقة، واتهمهم بالجشع وجذب العمال الأجانب بأعداد كبيرة إلى المنطقة.ويبدو أنّ استرسالنا في الحديث عن العمالة الآسيوية قد أخذ معظم حديثنا، فالأعداد الهائلة ونوعية الحوادث التي تأتي من وراء تلك العمالة جعل تسليط الأضواء عليها كبيراً، في حين أنّ هناك عمالة أخرى يجب النظر لها بعين القانون والإهتمام بمصلحة الوطن، وتلك العمالة هي ما نسميها بالعمالة الشقراء، والتي باتت تتمتع بحصانة ودائرة حقوق أكثر من المواطن نفسه.

وما قام به المدير الإسترالي في طيران الخليج من فساد إداري في وضح النهار وبعدها انطلق “بالسلامة” إلى بلد آخر حتى دون سؤاله والتحقيق معه، ويكمل القصة مواطنه الآخر في بتلكو بفصله “مواطنين” من أجل “زرقة” عيون مواطنيه الذي سيجلبهم ومن أجل “سواد” عيون الهنود أيضاً، والذي سيشكلون قوته ”اللوبي” التي يتحرك بها في الشركة.

والطريف في الأمر أنّ الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين “سيُطلع” وفد استراليا في اجتماعات منظمة العمل الدولية بجنيف ما يقوم به “مواطنهم” الاسترالي، وكأنّ البلاد خالية من القانون أو عاجزة عن تطبيقه لإيقاف التجاوزات، لدرجة أن يُوصف النائب البرلماني عبدالجليل خليل الوضع بقوله “يجب أن تكون هناك وقفة جدية من جميع الأطراف المهتمة بحماية العامل البحريني في قبال العمالة الأجنبة”!!

ولا نعتقد بأنّ الوضع سيستمر على ما هو عليه، إذا توافرت إرادة إصلاحية حقيقية تقف في وجه سير “الهوامير والحيتان والقروش والديناصورات”، وبدون تلك الإرادة سيتحوّل الخليج إلى امتداد لشبه القارة الهندية وتضيع هويته، ويرهن اقتصاده ويُعلّق أمنه نتيجة سياسة غير واقعية وغياب تفكير مستقبلي وتخطيط متخبط تظهر آثار تبعاته كل يوم.

ومع ذلك نرى أن وقف الزحف الآسيوي الذي تحوّل إلى تهديد للوضع الاقتصادي والاجتماعي، يجب أن لا يقل جدية عن وقف وتقنين حركة بعض البيض المتسلطين والذين يظنون أنفسهم فوق القانون بمجرد زرقة أعينهم وبياض بشرتهم ودعم كائناً من يكون ورائهم.

وبدون تلك الرؤية الجادة والحازمة فلا معنى لإصلاح سوق العمل إذا تُرك الحبل على الغارب لإرضاء هذا الحوت أو السكوت عن ذلك القرش، وما التقارير التي تذكرها المنظمات الدولية فضلاً عن المواقف الحازمة لوزراء بعض الدول الخليجية إلا الخطوة الأولى للتغيير.

وفي دائرة التغيير في فضاء المملكة، فإننا نرى أن بعض الجهات تعمل بجد في وضع النقاط على الحروف في مجال الإصلاح الاقتصادي، ومن ضمنها:

.هيئة تنظيم سوق العمل، والتي تحاول أن تنظم وضع العمال الأجنبية في البلاد. بالرغم من “ممانعة” أبدتها بعض الجهات ممن يقف ورائها الحيوانات الثديية “الحيتان والقروش”.

.صندوق العمل والذي يؤسس إلى بوادر تغييرية من خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلاد ليكون الاقتصاد الوطني معتمداً على ذاته.

. مجلس التنمية الاقتصادية، وهو العقل المفكر الذي يحاول أن يضع البحرين في فضاء الإصلاح والتغيير عبر معايير دولية والاستفادة من الخبرات المختلفة حول العالم.

.وزارة العمل، والتي تمثل بجرأة وزيرها “حداً” لتجاوزات باتت مُعلنة لدى البعض ممن يتبوأ المناصب الإدارية للشركات والمؤسسات باعتبارهم “يجلسون فوق الطاولة” ولا من معترض.ومن جانب آخر هناك النقابات العمالية التي تحتفظ بكفة التوازن في دائرة العمل التي تشكل جزءً مهماً منها.

بعد كل ذلك، لا نعتقد بأنّه يجب “إسقاط” حادثة الآسيوي “البنغالي” على كل الجالية البنغالية، كما أنه لا يجب تعميم قضية المدير الأجنبي “الإسترالي” على كل الإستراليين، لتكون المهمة المقبلة هو تحقيق عناصر مهمة من بينها:

وضع التشريعات التي تقنن استحضار العمالة الأجنبية “من ينظف الطاولة ومن يجلس فوقها”

الاستفادة من الخبرات الأجنبية ونقلها إلى البحرينيين ضمن جدولة زمنية مرسومة سابقاً.

إحلال العمالة البحرينية المؤهلة في المواقع القيادية في القطاعات المختلفة.

الحزم في تطبيق القانون على الجميع الأسود منهم والأبيض.

ونعتقد بأن غياب تلك العناصر سيؤدي بنا إلى سماع العديد من تلك الحوادث، من البنغالي والاسترالي.

(١) صحيفة الوقت، الجمعة ٣٠ مايو ٢٠٠٨م.

* مختص في ثقافة الصورة والاقتصاد المعرفي. -

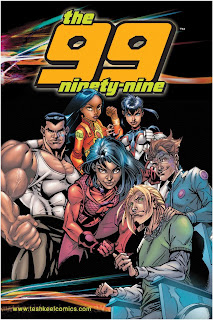

أبطال بنكهة عربية

أبطال بنكهة عربية

جعفر حمزة*

التجارية ٢٨ مايو ٢٠٠٨

هو عربي خالص-ولم أشك في ذلك-، فقد كنتُ أعرفه منذ نعومة أظفاري، بل الكل يعرفه، فهو من أرض بلاد الضاد، اسمه ولباسه وثقافته ولغته عربية صرفة، هذا ما فتحت عيني عليه، وكان مضرب المثل في الشجاعة والإقدام والتي تمثل جزءً من القيم العربية والإسلامية التي صاغته شخصاً وسلوكاً وهوية، ليصبح بمثابة “الأسطورة” في الثقافتين العربية والإسلامية. أصبح مذكوراً في الكتب والروايات، والعديد من الصور الثقافية الأخرى. ولما رأيته في تلك الدار، بدا غريب السمات وتغيرت لهجته بل لم يعد فيها شيء من أحرف الثماني والعشرين العربية من شيء، ولم يقتصر الأمر على تغير الملامح واللغة بل تغيرت سلوكياته وأصبح ذا “هوية” جديدة، فما الذي حصل لصاحبنا العربي الأسطورة الذي ما إن رآني في دار السينما حتى بادرني بالسؤال عن حالي بالقول “How are you my friend?” كان ذلك صاحبنا “علاء الدين”الذي ضمته “هوليوود”، وقد تبيّن لي عند سؤالي عن أحواله أنّ صاحبنا الأسطورة التي ذكرته الكتب العربية “السندباد” هو الآخر كان يعمل في استوديوهات “”DreamWorks”. وبدا لي الأمر وكأنها “هجرة جماعية” لشخصيات من تراثنا العربي إلى الغرب، ولم يستمر عتابي طويلاً حتى بدّد “علاء الدين” علامة الاستفهام من وجهي بالقول: ( لا تنسى أنّ هجرة عقولنا العربية مستمرة لحد الآن. هناك خلل فاصلحوه”. وذهب في عجلة في أمره مع مدير أعماله الذي ناداه بالتعجيل في الذهاب، ربما لاجتماع أو تمثيل أو توقيع عقد جديد. لا أدري. لكن الذي أعرفه أنّ ما قاله كان صحيحاً، حتى أصبح الغرب بمثابة “مكنسة العقول والهويات”، بدأت من “كنس” الشخصيات التاريخية مروراً بالعقول العربية الحالية. ولكن هل يستمر الوضع على ما هو عليه؟ “إن لم تستطع أن ترسل ثقافتك للآخرين، فسيقوم غيرك بذلك”، هذا ما قاله رئيس شركة “بكتون” الأفريقية للإنتاج الكرتوني. ويبدو أنّ ما قاله صحيح بالكامل. وبالرغم من “الإغراءات” وعوامل الجذب المختلفة والكبيرة التي تتمتّع بها بلاد الغرب في جذب “العقول العربية” منذ الزمن الغابر إلى يومنا هذا، إلا أن هناك العديد من العوامل التي يمكن الاعتماد عليها في الرهان ليس على بقاء تلك العقول والشخصيات في أوطانها، بل ونموها وتثبيت أقدامها في بلاد العرب والانتقال إلى كل العالم حاملة تلك القيم الأصيلة التي تعكس الهوية الحقيقية للثقافة العربية والإسلامية. ومع لحاظ حجم الإنفاق العربي على الألعاب والدمى وألعاب الفيديو، والذي يقدرها السيد “Jeff Dekson” المسؤول بشركة “Epoc Messe Frankfurt ” للمعارض بأنها تربو على المليار دولار سنوياً. والتي تُعد منطقة الشرق الأوسط ثاني أعلى نسبة في الإنفاق على الألعاب في االعالم بعد أمريكا الشمالية . (١) فكيف السبيل لتكون تلك الثروة في دائرة أصحابها وبطريقة إبداعية وتسويقية ناجحة بوجود نماذج عربية قابلة للتسويق؟ ويتمثّل الجواب في مثلث القوة التالي: . الفكرة والهوية. .التقنية الحديثة. .السيولة المالية. وبها مجتمعة يمكن الحفاظ على تلك الشخصيات وتوسيع قاعدتها التأثيرية، لتتحوّل إلى “أيقونة-Icon” يمكن أن تأخذ مساحتها من التأثير عبر وجودها التفاعلي مع الفرد، وذلك عبر ولادتها في السوق كماركة تجارية Brand، حيث تُثبت بعض التجارب المعاصرة إمكانية تحويل بعض الأفكار لتكون بمثابة “بوابة تفاعلية” من خلال شخصيات مُبتكرة انتقلت من دائرة “الولادة” إلى دائرة “القيادة”، ومن تلك التجارب: .في دائرة الفتيات، الدمية “فلة”. .في دائرة الأسرة، مسلسل “فريج”. . في دائرة البطولة والحركة، “شخصيات ال ٩٩”. وقد أخذت تلك الشخصيات في كل تجربة مسافة متقدمة من النمو والتطوير، حتى أصبح لكل واحد منها موقعاً لا بأس به، بل ويُتنبأ له بنجاح على مستوى الفكرة والتسويق। فما الذي قدمته الفتاة العربية الشابة “فلة”، والعجائز الإماراتيات “فريج” والأبطال الخارقون “ال”٩٩ لقد اكتسحت “فلة” بطلّتها العربية الأسواق في الشرق الأوسط وتعدتها لأسواق غربية، لتكون البديل عن الأنموذج الغربي “Barbie”، ولو أنها تتلقّى منافسة شديدة من قبل دمى ظهرت مؤخراً ك”Bratz” على سبيل المثال لا الحصر، ومع ذلك يبقـى حضور “فلة” قوياً من خلال دعم بصري متواصل عبر قناة “Spacetoon”، والاستراتيجية التفاعلية المتواصلة من الشركة المصنعة “New Boy”، ولا أدل على ذلك من حجم الحضور الملموس لماركة “فلة” في العديد من المنتجات بالأسواق وسير بضاعتها المتصاعد. أما العجائز الأربع، فيبدو أن لهنّ حضور سيكون أكبر من مجرد “زيارة رمضانية” في كل عام، حيث يُقال بأنّ هناك توجهاً لانتاج فيلم سينمائي لهنّ، وتلك استراتيجية ذكية بدأت بجس النبض في رمضانين، وكانت النتيجة مشجعة جداً ، لتكون الخطوة التالية عبر الشاشة الكبيرة. ويبدو أن الأبطال الخارقون يميلون إلى الأشياء الكبيرة لتكون بحجم “قرية” مثلاً. حيث أُبرم اتفاق تعاون بين مجموعة تشكيل للإعلام صاحبة والحقوق لشخصيات الــ٩٩ والشركة المتحدة للسياحة والترفيه لإنشاء قرية الــ٩٩ على موقع سليل الجهراء في شمال دولة الكويت، وذلك في خريف ٢٠٠٨ وهو الأول من نوعه في العالم، ومن المقرر إطلاق سلسلة من المتنزهات في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي قريباً. ويبدو أنّ العلامة التجارية لأولئك الأبطال الخارقون ستتعدّى المجلات المصورة Cmic Books، لتُصبح أداة تفاعلية “يلمسها” الفرد من خلال ذلك المشروع. وبافتتاح تلك القرية فإننا لا نستبعد منتجات ذات علاقة بالعلامة التجارية، مثل الكراسات والدمى والملابس والألعاب والهدايا وغيرها. فما الهدف من تلك القرية؟، يقول أب ال ٩٩ ولداً، وهو الدكتور نايف المطوع مؤسس مجموعة تشكيل للإعلام :(نرغب في أن يستمتع الجميع بتجربة الرسالة الإيجابية التي تحمل معاني التسامح والعمل الجماعي والاحترام والتي تظهر في كل قصة من قصص ال ९९ ستزود منتزهات ال 99 الأسر بجو آمن وترفيهي للاستمتاع والتعليم من خلال شخصيات مستوحاة من ثقافتهم وقيمهم) (٢) لم أشأ إلا أن أكون منصفاً في فرد المساحة لكل تجربة، فهناك فتاة واحدة، وبعدها أربع عجائز، أما هنا ف ٩٩ شخصية. وهناك تجارب منفردة قد لا تطمح الدخول في معترك التسويق، إلا أنها تحمل عناصر النجاح وبامتياز، من بينها مسلسل “صلاح الدين” بتقنية الأبعاد الثلاثية 3D، والذي تم انتاجه من قبل شركة “MDCE” الماليزية لصالح قناة الجزيرة للأطفال، والذي من المقرر عرضه في الربع الأخير من هذا العام على قناة الجزيرة للأطفال ضمن ٢٦ حلقة. ومن الجدير بالذكر أن هذا الإنتاج قد شكل ضجة على مستوى العالم حينما فاز بجائزة “Tokyo Big Sight” ضمن معرض طوكيو للرسوم الكرتونية العالمي ٢٠٠٧”.(٣) ويبدو أنّ صلاح الدين لم يكتفِ بالانتصار في اليابان، حيث جدد انتصاره المبهر من خلال فوزه بجائزة أفضل تقنية في مهرجان سيؤول الدولي لأفلام الكرتون والرسوم المتحركة (SICAF) (٤) ويبدو أنّ هناك الكثير من النماذج في الطريق ليس للظهور فحسب، بل والنجاح والتميز، ولو أنّ صاحبينا “علاء الدين” و”السندباد” لم يكن لهما نصيب من هذه المبادرات، وكأن “هوليوود” قد امتلكتهما بعقد لا ينتهي، فإنّ التحدي الأكبر هو “إرجاعهما” بروحهما الأم العربية، فما دام صلاح الدين قد رجع، فيمكن تحريرهما ليرجعا إلى بلادهما العربية. أو أنهما يفضلان البقاء في أرض العم سام! وتلك النماذج دليل على إمكانية بقاء الهوية العربية في القمة والتميز، سواء في دائرة الهوية أو التسويق، ولئن أدار “علاء الدين” ظهره لي. فلي في “فلة” و”فريج” و ”ال٩٩” و”صلاح الدين” والقادمون الجدد خير تعزية و”تسلية” وفخر!(١) جريدة الرياض السعودية، ٣٠ ديسمبر ٢٠٠٢م.

(٢)

www.teshkeelcomics.com/pr/ara/may08

(٣،٤) الوقت، ٩ نوفمبر ٢٠٠٧.

* مختص في ثقافة الصورة والاقتصاد المعرفي.

-

الجني والمغارة

الجني والمغارة

جعفر حمزة*

التجارية ٢١ مايو ٢٠٠٨

لم يكن مختلفاً عن غيره، فهم من نفس “العائلة”، والشكل والاسم واحد و”معدنهم” واحد، ومع ذلك فقد تميز عن غيره حتى أصبح “أسطورة” تناقلتها الحكايا وصاغتها القصص لينتقل عبر الزمن منذ آلاف السنين ليومنا هذا. فما الذي كان يميزه عن غيره؟ الجني الذي بداخله، وليس هو في حد ذاته، فقد كان المصباح السحري مطلوباً ومنشوداً من قبل الجميع في زمن علاء الدين، ولو عرفنا بوجوده الآن، لن يختلف الوضع، إذ سيكون الصراع من أجل الظفر به حاضراً، حاله كحال مغارة الأربعين حرامي، فما الذي يميز المغارة هو الذي يميز المصباح؟ “القيمة الموجودة بداخلهما”، فهناك جني يلبي الأمنيات، وهنا كنز تنوء به الجمال حملاً. لئن اختلفنا على حقيقة الأول “المصباح” ولا نستبعد وجود الثاني “المغارة” إلا أننا نتفق على أنّ المعرفة هي التي تعطي القيمة المميزة للشيء “العادي”، فما الذي يحول قطعة من القماش وبعض الألوان لا يتجاوز قيمتها بضعة دنانير إلى “لوحة” فنية لا تقل عن مئات أو آلالف الدنانير؟ والجواب هو المعرفة. إنّ الطاقة الإبداعية موجودة في طول البحرين وعرضها كآبار النفط المخبأة، والتي تحتاج إلى اكتشاف ليتم استثمارها بعدئذ. والناظر للصراع المعرفي اليوم يتبيّن له أهمية التوظيف الجيد للموارد البشرية في رفع رصيد المجتمع المعرفي، لما له من نتائج مادية ومعرفية، وتنسحب نتائجها في العديد من المجالات الحياتية دون استثناء. وكل دولة تبحث عن “مصباحها السحري” ضمن آلاف المصابيح، ويستلزم ذلك منها “مسح” المصباح الصحيح للوصول إليه، وهي تبحث عن “مغارة علي بابا” ضمن آلاف المغارات، وهي تحتاج إلى “البحث” عن مكان المغارة المنشودة وكلمة السر لتظفر بالكنوز التي تحضتنها المغارة. ويحتاج “المسح” و”البحث” إلى ميزانية وتخطيط، وستكون النتيجة أضعاف تلك الميزانية المرصودة. حالها محال التنقيب عن النفط. وللوصول إلى تلك النتيجة على الدول التي تريد اللحاق بحافلة التنمية والتطور في العالم أن تعمل كالشركات، فالشركات التي تريد أن تتميز في المنافسة تقدم تسهيلات لموظفيها، لكي يشعروا ويعيشوا الإنتماء “الصلب” للشركة، فالشركات الكبرى على سبيل المثال تقدم تسهيلات سكنية وصحية وتعليمية، فضلاً عن تقديم خدمات لعوائل الموظفين، بل إنّ بعض الشركات المميزة والضخمة تقوم بمنح أو بيع بعض أسهمها للموظفين لتكون هي جزءً من استثمارهم في الحياة وليست مجرد وظيفة فقط، وبكلمة أخرى تقوم الشركات بتقديم “المسح” و”البحث”، فيقوم الموظفون والعاملون بتقديم “جني المصباح” و”كنوز المغارة”. وكما تقوم الشركات بالتركيز في مجال بحوث معينة من أجل تطوير مخرجاتها ورفع نسبة انتاجيتها، والتي تكون نتيجته زيادة أرباحها وسمعتها في السوق. فالأمر سيان على مستوى الحكومات والدول، فشعبها هم الموظفون وهي بحاجة إلى تميزهم وإبداعاتهم، لكي ينعكس ذلك عليها في النهاية. وتعمل الشركات على تركيز جهودها في مجال البحث والتطوير اللذين يمدانها بالقوة والاستمرار في السوق بل والتميز، لذا فإنّ “الدول في حاجة لأن تزيد من التحكم في تيارات المعرفة لكي تعظم ثرواتها تماماً مثلما تسعى الشركات إلى التحكم في تيارات المعرفة لكي تكون شركات رابحة، “ففي أي مجال يجب على الدولة أن تستثمر أموالها المخصصة للبحث والتطوير؟ فلا تستطيع أن تستثمر في كل شئ حتى دولة في حجم الولايات المتحدة، لها ميزانية إجمالية خاصة وعامة للبحث والتطوير تزيد على ٣٠٠ بليون دولار وهي ميزانية أكبر من إجمالي الناتج المحلي لمعظم الدول”. (١) ومن التجارب المميزة للبحث عن “الجني” و”المغارة” هي كوريا الجنوبية، فقد أنفقت الكثير على البحث قدر ما تنفقه الولايات المتحدة تقريباً من حيث النسبة المئوية. ولم تدانيها أي دولة نامية أخرى. وهي أيضاً الدولة النامية الوحيدة من بين الدول النامية التي أنشأت أسماءً تجارية عالمية. ولقد استطاعت شركة “Samsung” باسم تجاري عالمي أن تجعل من نفسها كبرى شركات العالم في الإلكترونيات الاستهلاكية. (٢) ومن تجارب الدول النامية الأخرى التي عرفت كيف “تمسح” المصباح السحري، لتكون في كل بيت في العالم عبر منتجاتها المتنوعة، هي تايوان، حيث ساعدت الحكومة الصناعة الوطنية والاستفادة من الخبرات الأجنبية لتعتمد على نفسها بعدئذ، ولتحول هذه الدولة النامية إلى أكثر الدول رواجاً لاسمها في الكثير من الصناعات، من أشباه الموصلات “Semi Conductor” إلى المساحات الضوئية “Scanners” ومعظم أجهزة الكمبيوتر المحمولة “laptop”. وعند النظر إلى بعض التجارب المحلية التي تصب في مجرى تطوير البحث والإبداع، فسنرى بعض النماذج المتفرقة وكأنها جزر متناثرة في البحر، وهي بحاجة إلى توحيدها تحت مظلة استراتيجية وطنية. ومن تلك التجارب، تجربة شركة بابكو ضمن مباردة “فكرة جيدة”، حيث أكدت شركة نفط البحرين ”بابكو” أنها نجحت في تحقيق رقم قياسي جديد في إطار برنامج ”فكرة جيدة”، حيث استطاع موظفو الشركة طرح 854 فكرة جيدة خلال العام الماضي، بزيادة مقدارها 23.5% مقارنة بالعام السابق. ولقد بلغ الوفر المحقق من الأفكار الجيدة التي طرحها الموظفون خلال 2007 نحو 719.4 ألف دينار، بينما بلغ إجمالي الوفر المحقق من البرنامج منذ تدشينه العام 1996 نحو3.8 مليون دينار.” (٣) وهناك مراكز لتطوير المهارات المتنوعة في بعض الشركات، والتي تميزت بها شركة ألبا عبر “Smart Center” على سبيل المثال، وهو الوحيد الموجود في البحرين. فضلاً عن الكثير من المشاريع المميزة والاختراعات من معهد البحرين للتدريب وجامعة البحرين. بالإضافة إلى مراكز ومعاهد متنوعة تسعى لتقديم خدماتها من أجل التطوير والإبداع في العمل، إلا أنها تبقى متناثرة تحتاج إلى إطار يجمعها، لتتحول إلى خطة وطنية وهاجس ينسحب على القطاعين العام والخاص، ولا يتم ذلك إلا من خلال التالي: – التركيز ضمن خطة وطنية على نوع الاستثمار المعرفي المطلوب. – تحويل التنمية إلى هاجس وطني، بدلاً من موضات الترف الفكري المتنوع المطروح التي لا تغني ولا تسمن من جوع. ويمكن الاطلاع على التجربة القطرية ضمن برنامج “نجوم العلوم” لتشجيع الاختراعات والابتكار.(٤) – دعم المشاريع التي تزخر بها الجامعات والمعاهد، وخصوصاً معهد البحرين للتدريب وجامعة البحرين. – الاستفادة من الطفرة النفطية “ارتفاع أسعاره” لضخ ميزانية “محترمة” من أجل التطوير والبحث والدعم العلمي. – فرض ضرائب على المشاريع المقامة في البلاد، من أجل البحث البيئي والعلمي، بدلاً من أن تكون “سبيلاً” للصور الهوليوودية في المعيشة على هذه الأرض. – دعم المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة “SME”، والتي تشترك فيها الكثير من الجهات، من ضمنها صندوق العمل، وبنك البحرين للتنمية وغرفة صناعة وتجارة البحرين، فضلاً عن العقل المدبر للتنمية مجلس التنمية الاقتصادية. ونتيجة ذلك، سيكون الوصول إلى “جني المصباح” ودخول “مغارة علي بابا” عبر: – دعم كبير لجسم الحكومة الاقتصادي والمعرفي وانعكاس ذلك على المستوى المعيشي للمواطن والمستثمر على حد سواء. – ترويج تصدير البحرين بدلاً من ترويج استيرادها، حيث تمثل تجربة “نيوزلندا” مثالاً مميزاً قامت على تشجيع البحث والتطوير لتكون في مصاف أقوى الاقتصاديات العالمية. – توسعة قاعدة الإنتاج الذاتي في البلاد. وبلحاظ التحديات المتوالية على الساحة الاقتصادية والعالمية، فإنّ خيارات الاستثمار في المعرفة لم يعد خياراً بل ضرورياً، ولا يتم ذلك إلا من خلال وجود خطة محكمة تستبعد مكونات الفساد وتجهد للوصول إلى “مسح” المصباح ليظهر الجني وتقول كلمة السر لتفتح “مغارة علي بابا”.* باحث في ثقافة الصورة والاقتصاد المعرفي.

(١-٢) النظام الاقتصادي العالمي الجديد، ليستر ثورو.

(٣) الوقت ١٦ مايو ٢٠٠٨.

(٤)

http://starsofscience.com/ -

حامض على بوزك

حامض على بوزك

جعفر حمزة*

التجارية ١٤ مايو ٢٠٠٨عرفته رزيناً هادئاً منضبط الأعصاب، متريثاً في كلامه ومتفاءل ومنطقي، وما إن قمت بالرد على مكالمته الهاتفية حتى بدا لي مهموماً قد أخذت الحيرة منه نصيباً ملحوظاً قد بانت في حشرجات صوته ونغمة كلامه، ولم يتوقف عن سرد كل الاحتمالات التي لديه من أجل البحث عن “عش” يسكن إليه، حتى تعب. كان صاحبي يتحدث عن محصلة اتصالاته بمصارف وبنوك من أجل الحصول على سكن يليق به، وهو في مقتبل الحياة وقد رِزق بولد قبل أشهر. ويبدو أن التفكير في الحصول على سكن في هذه الجزيرة بحاجة إلى عمر نوح أو مال قارون أو صبر أيوب. ويبدو أن معظم إن لم يكن كل المواطنين يدركون هذه “المأساة” التي انطبعت حتى في سلوك أطفالنا الصغار، وباتت من ضمن المواضيع التي تٍحاك منها “الدراما، والأكشن، والكوميديا”، ليصبح الحصول على سكن ملائم أمنية صعبة حتى جني مصباح علا الدين يصعب عليه تحقيقها!

فما هي المعادلة الصعبة التي تحول دون تخطي أساسيات التنمية البشرية في ظل تصاعد ناطحات السحاب والبحر، وذلك من أجل توفير سكن ملائم يضمنه الحق الإنساني قبل وروده في الدستور البحريني؟

سنسرد الأسباب لصاحبنا الذي يعرف بعضها:

أولاً: زيادة عدد السكان والتي ستشهده البحرين خلال السنوات ال ١٠-٢٠ المقبلة، بحسب ما ذكره تقرير أوردته Oxford Business Group حيث وصفت الزيادة بأنها أزمة إسكان حادة. ومن الجدير بالذكر أن نصف سكان البحرين حالياً تقل أعمارهم عن ١٥ سنة. (١) ويبدو أن ذلك نتيجة النمو الطبيعي للسكان.

ثانياً: وما “يزيد الطين بلة” كما يقولون هو التجنيس العشوائي الذي يأخذ من نصيب المواطنين، “عدد الطلبات الإسكانية في طابور الانتظار ٥٠ ألفاً، منها بضعة آلاف تسبب بها التجنيس السياسي.(٢)

ثالثاً: فضلاً عن وضع الخطط السكنية الحالية على أرقام مغلوطة لعدد السكان، والتي كشفتها القضية الأخيرة تحت قبة البرلمان بخصوص العدد الحقيقي لعدد سكان البحرين، وبالتالي تكون “الحسبة عوجة” منذ البداية، ليس في مجال الإسكان فحسب، بل ينسحب على كل ما يتصل بحياة الإنسان البحريني من خدمات وخطط تنموية.

رابعاً: تملك الأجانب والمواطنين الخليجيين للعقارات في البحرين، حيث يذكر تقرير Oxford Business Group بأن ذلك يُعتبر من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع أسعار العقارات، حيث أن القدرة الشرائية لدى الأجانب والخليجيين أكبر من القدرة الشرائية لمعظم المواطنين البحرينيين ذوي الدخل المحدود.(٣)

خامساً:زيادة رقعة المساحات البحرية والأراضي الخاصة التي تتملكها فئة صغيرة من الناس، ويحضرني بمناسبة ذكر هذه النقطة أزمة الغذا العالمي، حيث يُذكر بأن ” كمية القمح المطلوبة لإنتاج ما يكفي من الإيثانول لتعبئة خزان وقود سيارة واحدة، يكفي لإطعام شخص خلال عام كامل”. ولا نعلم إن كان منطقياً أو دستورياً وقبلهما إن كان إنسانياً بأن يستأثر فرد بمساحات شاسعة من البر والبحر على حساب حقوق مئات المواطنين في الحصول على سكن “ملائم”. (٤)

سادساً: وجود “تطرف” في صورة العمران الحاصلة على حساب استثمار أساسي وهو تلبية “ألف با” حاجة المواطن، ونخشى أن تكون صورة “قصر فرساي” هي الحاضرة بجنب بيوت متهالكة وأجساد بشرية متراكمة على بعضها في مساحات ضيقة تشعر معها بنَفَس من بجانبك. سابعاً: ضعف الاستثمار في مشروعات الإسكان على مدى ٢٠ عاما ًبالرغم من مضاعفة الحكومة لموازنة الإسكان إلا أن ذلك لا يحل المشكلة بسبب مصادرة أراضي الدولة وبحارها من قبل المتنفذين”। (٥)

ويبدو أن قائمة الأسباب أطول مما ذكرنا، وأما نتائج ذلك فهي عديدة، منها:

أولاً: شح الأراضي والخيارات المحدودة في السكن، وما اتجاه الدولة للبنا العمودي إلا محاولة لحل مشكلة الإسكان دون التضحية بمصالح كبار المتنفذين في الأراضي أو البحر، خصوصاً أن كلفة الإسكان العمودي مشابهة لكلفة بناء البيوت، ولكن كلفة البنية التحتية أقل قليلاً(٦)

ثانياً: التطرف في الفوائد البنكية، والتي لا تتيح للمواطن العادي حتى التفكير في هذا الخيار، حيث يذكر صاحبي أن البنك لا يُعيرك اهتماماً إن لم يكن راتبك تجاوز ١٠٠٠ دينار، وعلى فرض أنه سيشتري بيتاً متواضعاً بقيمة ١٠٠ ألف دينار، فعليه سداد قسط شهري بقيمة ٧٦٩ دينار، فضلاً عن أن بعض البنوك تشترط عليك سداد نسبة ١٠-٢٠٪ من قيمة العقار المطلوب شراءه، وهو ما يحتاج لقرض آخر لسداده!

ثالثاً: ارتفاع أسعار العقارات। لو أراد المواطن البقاء في بيت والده وبناء “شُقيقة” -تصغير شقة- فعليه أن يفتح جيبه على الأخر نتيجة ارتفاع أسعار البناء، فضلاً عن نشاط محموم لمافيا خفية تعمل على ارتفاع بعض مواد البناء.

رابعاً: لا يمكن أن تقول لأحد أن يكتب أو يرسم ورجليه في ماء حار. والحال كذلك في مسألة التنمية البشرية والتي نريد أن تكون البحرين في مصاف التحديات المتلاحقة في العالم والمنطقة، ونحن ما زلنا لم نبرح قاعدة ماسلو الأساسية، وهي البحث عن الأساسيات “السكن والمشرب والمأكل”، فهل نفكر في إطعام جائع أو عرض لوحة فنية عليه؟ خامساً: طول فترة الإنتظار، وما يترتب عليها من تبعات مالية تتمثل في البحث عن بدائل لحين “الفرج”. سادساً: نتيجة زيادة عدد السكان المعلوم، وغير المعلوم، تكون الخدمات الإسكانية محدودة وب”القطّارة”، سواء في القروض، الوحدات السكنية “الشقق”، أو البناء، ليصبح “شقة لكل مواطن”!

ولكي نخرج من هذا النفق المظلم، ولكي لا نتقاتل عمراً ومالاً وجهداً على صناديق اسمنتية عمودية أو أفقية -إن وجدت-:

أولاً: الاستفادة من فائض الميزانية البالغة أكثر من مليار دولار نتيجة ارتفاع أسعار النفط والتي تجاوزت الـ١٠٠ دولار، وهي كافية لبناء أكثر من ٤٠ ألف وحدة سكنية.

ثانياً: شراء الحكومة للأراضي واستثمارها للسكن।

ثالثاً: ضخ ميزانية أكبر لبنك الإسكان وتيسير القروض مبلغاً وسداداً.

رابعاً: الحد من تملك الأجانب للعقارات، وتقنينها بالمناطق الاستثمارية دون السكنية فقط.

خامساً: وقف المتنفذين ووضع حد للفساد امالي والإداري، وتنشيط عملية المراقبة فيما يخص المشاريع السكنية وتوزيعها. و إلى أن يحين استيعاب الزحمة السكانية، والبدء بالحلول دون الشعارات، أقول لصديقي وقبله نفسي “حامض على بوزك” إذا حصلت على سكن.(1,3) صحيفة الوقت، ١٢ نوفمبر ٢٠٠٧م.

(2,5,6) صحيفة الوقت، ٢٤ نوفمبر ٢٠٠٧م.

(4) يمكن مراجعة ما ذكره إبراهيم شريف عن بعض المشاريع التي تم مصادرة البر والبحر منها في صحيفة الوقت العدد ٦٤٢.

* باحث في ثقافة الصورة والاقتصاد المعرف -

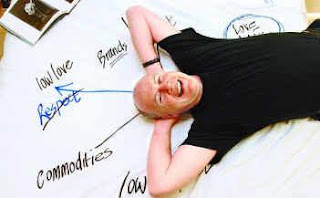

ضحكة Kevin Roberts

ضحكة

Kevin Robertsالتجارية ٧ مايو ٢٠٠٨م

جعفر حمزة*

ما إن وطأت قدماه المدينة الحديثة، والتي تعتبر بمثابة “قبلة” الاستثمار العالمي الحديث في المنطقة حتى فتح النار على رافعي الرايات فيها دون هوادة. ولم يرد عليه أحد، فمن هو؟ وما هي القصة؟ السيد ” Kevin Roberts” المدير التنفيذي الرئيسي لشركة ” Saatchi and Saatchi” وهي إحدى أكبر وكالات الإعلان والتسويق العالمية هو المعني بفتح النار، حيث صرح في حديث له عند وصوله إلى مدينة دبي الإماراتية بأن وكالات الإعلان بالمنطقة فشلت في الاستفادة من التقنية الحديثة، وما يقومون به من أعمال يظهر وكأنها من عام ١٩٩٥! ونعتقد بأن هذا الكلام سيزعج الكثير ممن وضع الأوسمة على صدره مدعياً الإبداع والتفوق في مجال الإعلان بالمنطقة، وربما بعضهم قد حصد الجوائز على مستوى المنطقة، إلا أن الرصاصة التي أطلقها أحد أشهر المدراء التنفيذيين في مجال الإعلان حول العالم تأخذ ثقلاً لا يمكن الاستهانة به. ويحدد السيد ” Roberts” هدفه عندما أطلق رصاصاته بالقول بأن مستوى الإعلان في مجال العقارات أصبح متدنيا وفقيراً في الإبداع. “انظر فقط إلى كل تلك الأموال التي يتم إنفاقها في مجال العقارات. ومن ثم انظر إلى كل تلك الإعلانات، فهي تبدو متشابه. هل تمزح معي؟ فهي تدفعني للضحك”. ويرجع السيد ” Roberts” السبب في ذلك إلى الخوف الذي يعتري وكالات الإعلان في هذه المنطقة من أخذ المخاطرة في تقديم الجديد، وهو ما يشكل عائقاً في جودة العمل الذي يتم تقديمه.(١) وبالنظر إلى “الطفرة العقارية” التي تشهدها المنطقة العربية، ودول الخليج العربية بالتحديد، نلاحظ “تكرار” الثيمة التي تقدمها وكالات الإعلان لتلك المشاريع حتى أصبحت نسخاً مكررة متشابهة لمشاريع متعددة، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال مسح مبدئي للإعلانات الخاصة بالمشاريع العقارية، بالرغم من إمكانية تحويل كل مشروع عقاري على حده إلى قصة نجاح وتحويله من منتج إلى ماركة “Product to Brand”. وبلحاظ الوفرة المالية التي غذتها ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة، زادت المنافسة في السوق العقاري، وكان من المتوقع أن تشتد المنافسة في مستوى الإعلان كما هو الحال في مواقع تشييد تلك المشاريع، إلا أن ما يتم طرحه في الإعلان هو نسخ مكررة وأفكاراً تقليدية. وللعلم فإن حجم إجمالى الإنفاق الإعلانى فى دول مجلس التعاون الخليجى عام 2007 نحو 3.6 مليار دولار أمريكى بزيادة 15% عن عام ٢٠٠٦. (٢) وهو ما يدفع للتساؤل حول أسباب تدني مستوى الإبداع في الإعلانات بالمنطقة بالرغم من “ثورة المشاريع” المتصاعدة من عقارات ومصانع وشركات اتصالات وغيرها. فأين الحلقة المفقودة؟ يتمثل نجاح أي شركة في صورتها التي تقدمها وليس في المنتج التي تطرحه في الأسواق فحسب. لقد تغير المفهوم بوجود تقنيات حديثة ومنافسة محمومة في مجال تقديم المنتجات والخدمات. في السابق كان يتم إرجاع فشل الشركات إلى نوعية المنتجات المقدمة، أما الآن فإن الصورة “Image” التي تتمتع بها الشركة هي المسؤولة عن نجاح أو فشل أي شركة، وهو ما يطلق عليها اسم “Brand”. يقول السيد “Scott Bedbury” نائب رئيس التسويق في “StarBucks” :”لا يعتقد المستهلك بوجود فرق كبير بين المنتجات الموجودة، وهذا يعني أن على الماركات أت تؤسس “علاقة عاطفية” مع زبائنها”. (٣) وهو سر نجاح الشركات التي “جعلت” من الفرد “يتعلق” باسمها قبل منتجها، بحيث يمكننا وصف تلك العلاقة ببيت الشعر المعروف: أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدارا وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارا ولا تشكل الميزانية الضخمة للشركات بمعين لها في كسب القلوب، ففكرة أن الماركات القوبة يتم بناءها على الحملات الإعلانية ليست صحيحة، فهناك الكثير من الماركات العالمية التي أخفقت في تحقيق هذه المعادلة. فالإعلان يسند الماركة، ولا يمكن للإعلان بناء الماركة من الصفر.(٤) وعوداً إلى السبب الذي يِضحك السيد” Roberts” حول مستوى الإعلانات بالمنطقة، نقول أن العلاقة التفاعلية والقريبة بين الفرد والماركة والتي هي بمثابة “الزواج” لا يمكن تحقيقها دون وجود علاقة تميهدية قبلها وهي “الخطوبة” والمتمثلة في التفاهم وتوحيد الأهداف بين الشركة صاحبة الماركة وشركة الإعلانات، فبوجود توافق بين الطرفين يمكن نقل تلك العلاقة وإسقاطها بين الفرد والماركة. ويمكن أن يسبب غياب توظيف التقنية الحديثة ووسائل التواصل الموجودة في تلك العلاقة إلى وجود “ماركة أمية .”Unlettered Brand وبالعودة إلى السيد ” Kevin Roberts”، والذي يضع يده على بعض مواقع خلل الإبداع في السوق الإعلاني بالمنطقة بالقول “أعتقد أن الكل يتملكه الخوف حتى الموت، فهم -أي وكالات الإعلان- يخافون من العملاء clients، من البيروقراطية، من المجازفة، وهم يخافون اجتماعياً، ويخافون من طرح ما هو موجود من اختلافات في التنوع السكاني للمجتمعات”(٥) ونختلف مع السيد ” Roberts” في بعض ما قاله آنفاً، ولئن اتفقنا معه في صور الخوف التي طرحها، إلا أن الخوف اجتماعياً كما ذكر تحتاج لتوضيح، فالمجتعات العربية لها ضوابط وحدود معينة في طرح الأفكار، فلا يمكن مقارنة المجتمع الخليجي بالمجتمع الأمريكي أو الأوروبي، وبالتالي تكون عملية القياس غير موفقة وليس في محلها. ويحضرني هنا ما قاله السيد خميس المقلة مؤسس ورئيس مجموعة ماركوم الخليج في حديث له مع محطة “CNBC” العربية، حيث ناشد المبدعين العرب وشركات الإعلان العربية الابتعاد عن النقل أو التقليد أو تقبل أفكاراً أجنبية قد لا تناسب المجتمعات العربية، والعمل على توطين الإعلان بأفكار عربية تخاطب عقول وقلوب الجمهور العربي.(٦) ويبقى الحديث عن الإبداع والتجديد “طافياً” ما لم يوضع “الثقل المناسب” ليغوص في أعماق التأثير. والذي يتأتى من خلال تثقيف كلا الطرفين وكالة الإعلان والشركة المعلنة لأهمية بناء علامة تجارية قوية بعيداً عن التخوفات وحواجز الكلاسيكية. وتحتاج هذه المسألة إلي تحرك سريع وإلا فإن المنافسين موجودين ويتحينون الفرص للظهور، ولن يكون هناك مجال للتدريب، وإلى ذلك الوقت فإننا ننتظر أن تتحول ضحكة ” Kevin Roberts” إلى تأمل وتقدير.

(١.٥)http://www.arabianbusiness.com

/517499-saachi-and-sacchi -slams-uae-advertising (٢)

(http://www.arabic.xinhuanet

.com/arabic/2008-02/04/content )_572361.htm (٣،٤)

Brand Failures, matt Haig.(٦) برنامج “آنت المسؤول” للمذيعة لبنى فواز مع السيد خميس المقلة على قناة سي إن بي سي العربية بتاريخ ٢٤ يناير.

* باحث في ثقافة الصورة والاقتصاد المعرفي.

Reply

Reply Reply to all

Reply to all Forward

Forward -

Gladiator

جعفر حمزة*

كان الجمهور مترقباً في كل يوم لمشاهدة النزال بين المتصارعين في مدرج ضخم تم تشييده في وقت قياسي، فعلى مدى أكثر من مائة يوم كانت المباريات التي أقيمت على شرف القيصر الروماني الجديد “Commodus” تمثل “متعة” لهم، فضلاً عن “مصدر رزق” ينتظرونه في ظل غياب سياسة حكيمة لمواجهة التردي الاجتماعي والاقتصادي لروما في ذلك الوقت، ويمثل مشهد “رمي الخبز” على الجمهور بانتظار المباراة القادمة في فيلم “Gladiator” صورة مختصرة لواقع السياسة التي اخذها القيصر الروماني، متغافلاً عن بناء أهم من رفع الحجر، وهو بناء البشر.

ولئن انتهت مسيرته على يد الجنرال “المغدور” Maximus عبر مبارزة مباشرة غير نزيهة بينهما، إلا أن الإنهيار الفعلي لحكمه بدأ منذ وضع أول حجر لبناء صرح المدرج الروماني ليكون محل انتباه الناس بدلاً من البدء في وضع حلول عملية للأوضاع المعيشية والصحية المتردية التي غزت روما آنذاك.

وتمثل المراهنة على رفع العمران عوضاً عن الإنسان خاسرة بكل المقاييس، ويمثل ضخ الجهود في رفع الحجر بدلاً من البشرتسريباً لمقدرات المجتمع وقد أثبتت التجارب على مر التاريخ بأن التقدم الحقيقي في صناعة الحضارة هو في التنمية الفعلية للإنسان.

ويبدو أن صرح المدرجات الروماني قد بدأ بالظهور في بعض الدول بالمنطقة، وخصوصاً بعد الطفرة النفطية التي حصلت في السنوات الأخيرة، وكان ذلك على حساب بناء الفرد والمجتمع، ويتمثل ذلك في عملية حسابية بسيطة بين معدل التطور العمراني ورفع المستوى المعيشي والعلمي للمجتمع حيث يلحظ الفرق الشاسع بينهما.

في الوقت الذي يبني البعض مدرجاته الرومانية لخاصة، هناك من يخطط لبناء الفرد في المجتمع، وبعضهم في أقصى الشرق، حيث يذكر أن ثلثا النقود المخصصة للبحث والتطوير في اليابان تنفق على تحسين المنتجات وعمليات التصنيع، وذلك لأن استراتيجية اليابان كانت في نقل التكنولوجيا من بقية العالم، والتعلم في كيفية جعل هذه التكنولوجيات المنقولة تعمل بنسبة ١٠ بالمئة أفضل أو ١٠ بالمئة أرخص، وثم تستخدم هامش التمييز في التفوق على أولئك المنافسين الذين كانوا أول من طور هذه التكنولوجبات. وقد اتبعت كوريا الجنوبية الأنموذج الياباني ولحقت بركب التقدم العلمي.(١)

ما يمر به العالم من طفرة في أسعار النفط هي فرصة لن تتكرر بلحاظ العمر الافتراضي للنفط من جهة، وبحث الدول المستوردة للنفط وخصوصاً المتقدمة منها عن بدائل للنفط من جهة أخرى، تلك الطفرة يجب أن تكون ضمن معادلة متزنة بين العمران والإنسان، وأي خلل في ذلك الاتزان يسبب في ضخ ثروة النفط في عمران مؤقت ينقصه العنصر الحيوي في استمراره، وهو تطوير وتنمية العنصر البشري.

وحيثما تم تطوير العنصر البشري بات المجتمع قوياً وغنياً ولا خطر عليه نتيجة التقلبات الاقتصادية، فهو يحتفظ بالحد الأدنى للبقاء باستقرار، بل والتميز.

والدولة التي تسعى لتطوير عناصرها البشرية ستكون سوقاً مشجعة للاستثمار الأجنبي المباشر FDI، حيث تسعي الشركات الأجنبية للبحث عن الدول التي تتمتع بالموارد البشرية المؤهلة، لكونها بيئة خصبة للاستثمار والتوسع في العمل.

والمعادلة الطبيعية في ظل تصاعد سعر النفط من جهة وزيادة حدة غلاء الأسعار من جهة أخرى هو بالإسراع في التنمية البشرية وتزويد المجتمع بالكوادر المؤهلة والمحترفة، لتكون هي الوقود المحرك لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويمكن تعزيز بناء الإنسان البحريني من خلال التالي:

أولاً: تخصيص جزء من ميزانية الدولة في البحث و التدريب، وتمثل ذلك في مبادرات عملية قام بها كل من صندوق العمل، ومجلس التنمية الاقتصادية من أجل تدريب كوادر بحرنيية في تخصصات يحتاج لها سوق العمل المحلي.

ثانياً: تبني الشركات والمصانع الوطنية لمشاريع تخرج الطلبة من الجامعات الوطنية والمعاهد، ودفعها نحو التطوير ووضعها في المكان المناسب، سواء كان في مجال التسويق أو التصنيع.

ثالثاً: نشر ثقافة الإنتاج والإبداع في القطاعين العام والخاص، ووضع الحوافز المجزية للمبدعين، من أجل تعزيز عقلية منتجة وفاعلة.

رابعاً: توسيع قاعدة البحث العلمي في المدارس والجامعات والمعاهد عبر رفع مخصصاتها.

وتغافل أهمية التنمية البشرية، ستؤدي إلى تحويل علاقة العمران والإنسان الطبيعية إلى علاقة تباعد، وخصوصاً إذا وجد الفرد نفسه بعيد عن تلك التنمية “الحجرية”.

وبدلاً من أن يكون الفرد في المدرج الروماني وينتظر قرص الخبز، عليه أن يكون في المختبر، المدرسة، الجامعة، المعهد، مكان العمل، الشارع، وفي البيت لينتج ويطور مجتمعه.

وبعبارة أكثر وضوحاً على البعض إيقاف رمي الخبز على المتفرجين، ودعوتهم للعمل والتطوير بدلاً من مشاهدة القتال بين المتصارعين(١) النظام الاقتصادي العالمي الجديد، ليستر ثورو.

* باحث في مجال الصورة والاقتصاد المعرف -

نص بطيخة!

جعفر حمزة*

تنظر لأباها باستعطاف ليشتري لها لعبة كتلك التي أعطاها هدية لرجلين من أجل ابنتيهما، فيرفض الأب ويخبرها بأن لعبتها لم يمرعليها عام، وعليها أن تصبر للعام القادم.

فيتقدم أحد الرجلين للأب بعرض لعبته الهدية للبنت، فيرد الأب قائلاً: نحن لسنا مثلكم في الخليج، حيث نشتري ما نشاء لأبنائنا، بل إننا نعودهم على الاقتصاد والتوفير والقناعة، وليس كل ما هو موجود يجب أن يكون بين يدينا.

لم يكن ذلك الأب بموظف عادي قد تعوزه المادة ليشتري لابنته ما تريد، فهو مدير عام لإحدى الشركات الكبرى في جنوب أفريقيا، وراتبه لأربعة أشهر يكفيه لشراء بيت فاخر. كانت تلك الكلمات التي أجاب بها المدير العام للموظف البحريني درس عملي أعاد تفكير الأخير في عاداته الشرائية والسلوك الاستهلاكي الذي “يقضم” من مورده المالي الشيء الكثير.

لقد أصبحت العادات الشرائية من أهم المواضيع المطروحة اليوم في مجال الغذاء وارتفاع أسعار الوقود وطفرة الغلاء الفاحش في أسواق العالم بلا استثناء. وما يزيد التحدي هو نمط العادات الشرائية التي تغذيها العولمة عبر الإعلام والإعلان.

ولا يمكن التغافل عن أسباب رئيسية أخرى ساهمت في تشكيل “تسونامي” الغلاء العالمي، مثل الارتفاع في سوق العقار الأمريكي، واستخدام بعض المواد الغذائية كوقود نووي، فضلاً عن التغيرات المناخية التي ساهمت في “انكماش” الرقعة الزراعية في العالم، ومع تصاعد موجة الغلاء العالمي نتيجة تلك الأسباب فإننا نساهم بطريقة شرائنا في زيادة حجم المشكلة بدلاً من التخفيف منها.

فعادات الشراء تمثل عاملاً مؤثراً وبقوة في تدفق نوع معين من البضاعة وكميتها في السوق، فضلاً عن المساهمة في “شح” بعض المواد الغذائية وارتفاع أسعارها، فعقلية “الشراء المفتوح Open Buying” للبضائع يجعل منها –أي البضائع- مطلوبة وبشدة مما يرفع من سعرها، حتى لو لم يكن سعرها في بلد المنشأ مرتفع أصلاً. وهكذا تساهم العادات الاستهلاكية في تحديد سعر البضاعة بطريقة أو بأخرى.

وإذا أردت معاينة صورة من ذلك الممط الاستهلاكي فيكفي أن تذهب لأحد متاجر “السوبرماركت” الكبيرة لترى العربات قد أصابتها “تخمة” بحيث يصعب جرها، وكأن الناس في حالة استنفار قبل الحرب، بحيث يشترون البضائع بطريقة مبالغ فيها، وتكتشف بعدئذ أن العربة “المتخمة” هي لثلاثة أشخاص فقط، الأب والأم وابنهما الصغير!

لقد أصبحت عقلية “إملأ العربة على الآخر” جزء من سلوكنا في الشراء، وكأننا نعد العدة لتخزين تلك المشتريات قبل “موجة قحط” قادمة، أو “حرب نووية” بحاجة إلى تخزين أكبر قدر ممكن من البضائع.

إننا بحاجة إلى “تقنين” في السلوك الاستهلاكي وليس “تخزين”، ونحن في بداية “تسونامي” الغلاء وليس في وسطه، حيث يقول رئيس صندوق النقد الدولي “دومينيك شتراوس” في تصريحات لإحدى الإذاعات الفرنسية ” قد يكون الأسوأ في هذه الأزمة لم يأت بعد، وسيتأثر بها مئات الملايين من البشر”. (1)

ويضيف بالقول عن تلك الموجة التي لن تؤثر في البطون فقط بل في الكراسي أيضاً ” أن الأزمة يمكن أن تؤدي إلى الإطاحة بحكومات منتخبة ديمقراطياً حتى لو كانت تطبق سياسات صحيحة”.

وأشار إلى احتمال اشتعال حروب إقليمية بسبب ارتفاع أسعار بعض المنتجات الغذائية مثل الذرة والرز والقمح قائلاً «التاريخ مليء بحروب بدأت بسبب أحداث من هذا النوع، فأسعار الغذاء المرتفعة قد أدت إلى اشتعال أعمال عنف في الكثير من الدول مثل مصر وهايتي.” (2)

ويبدو أن البعض قد اتخذ من موجة الغلاء وأزمة الغذاء “مبرراً” للتهكم على شعوب بأكملها من أجل الدفاع عن سياسات خاطئة أقرت بها منظمات وجماعات مدافعة عن البيئة، فلقد حمّلت المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” ”تغيّر العادات الغذائية” في البلدان النامية، مسؤولية ارتفاع أسعار الغذاء في العالم، معتبرة أنه ” إذا كان ثلث الشعب الهندي سيأكل مرتين في اليوم”، و”إذا بدأ 100 مليون صيني بشرب الحليب”، فإن ذلك سيتسبب في ارتفاع أسعار الغذاء. وكأن الهنود أو الصينيون مُجبرون ليأكل عشرة منهم بنفس مقدار ما يأكل الألماني الواحد. (3) ولا يبدو أن خلف ذلك “التحليل العلمي” هو البحث عن السبب في الأزمة الغذائية بقدر ما تقوم به المستشارة الألمانية من “دفاع مستميت” عن برنامج بلدها لإنتاج الوقود الحيوي والتي تراه الجماعات البيئية مساهماً في ارتفاع أسعار الحبوب ومنتجات الألبان.

ويُعتبر كلامها بخصوص “قصور السياسات الزراعية في البلدان النامية، والتوقعات غير الوافية لتغير العادات الغذائية في الأسواق الناشئة” حقيقة لا يمكن التغافل عنها، ولئن كان ذلك من ضمن “دفاعها” عن سياسة بلادها فيما يخص استخدام الوقود الحيوي، إلا أن ما ذكرته بخصوص السياسات الزراعية والعادات الغذائية هو عين الصواب، ولا يمكن صرف النظر عنه.

وهو نفس السبب الذي دفع الرئيس الفرنسي”نيكولا ساركوزي” للحديث أمام مؤتمر دولي بشأن الطاقة والبيئة بباريس بالقول ” من الملح التحرك الآن لتعزيز الأمن الغذائي» مضيفاً أن «الأزمة الغذائية تحتم استجابة فورية بالإضافة إلى إيجاد استراتيجية طموحة لمساعدة قطاع الزراعة”. (4)

وهو ما نحن بأمس الحاجة إليه، فتوسيع الرقعة الزراعية في البلد وطرح مبادرات وخطط زراعية مشجعة كفيلة بتخفيف حدة الأزمة الغذائية في هذه الجزيرة، فضلاً عن وقف التعدي السافر على البيئة البحرية والبرية الذي يساهم في وضع الجزيرة فوق صفيح ساخن بيئي. ولا تنفع حينئذ ناطحات سحاب يكون السحاب ملوثاً والبحر تم ردمه والأرض “محجوزة”.

فمع التغيرات المناخية وتقلبات السوق العالمية، بات الحديث عن تغير العادات الشرائية ووضع السياسات البيئة أمراً ضرورياً، فلا مجال لاستمرار “الكرم الحاتمي” في سلوكنا الاستهلاكي إن كان ثلث الطعام أو حتى نصفه سيكون في “كيس القمامة” و”بطون القطط”، ولا مجال لاستمرار “الكرم الحاتمي” في سياسة مواجهة الغلاء إن كانت السمكة في الطبق كل يوم دون المبادرة في معرفة كيفية اصطيادها. فالحديث المنطقي والمطلوب سيكون حول خطوتين ستؤمنان لنا وللأجيال القادمة عيشاً كريماً معتمدين فيه على أنفسهم لا نفطهم فقط والذي سينضب في خمسين أو أقل من السنين.

وتلك الخطوتان هما:

أولاً: توسيع الرقعة الزراعية والحد من “اغتصاب البيئة” البحرية والبرية والجوية، و البدء بالمحراث في الزراعة وتأمين ضروريات الغذاء وتشجيع البحث العلمي في الجامعات والمعاهد والوزارات المعنية للبحث عن حلول عملية وإبداعية.

ثانياً: مراجعة السلوك الاستهلاكي للأفراد، والعمل على توجيهه بطريقة ذكية وعملية ليكون جزءً من الشخصية. فبدلاً من أن تشتري بطيخة كاملة لك ولزوجتك، يكفيكما “نص بطيخة” فقط.

وما بين المحراث و”نص بطيخة” ملفات عديدة نخشى منها أن ترمي المحراث وتشتري البطيخة لتفسد في نهاية الليل.

(1، 2،4) الوسط 14 أبريل 2008.

(3) الوقت 1 أبريل 2008.

* باحث في ثقافة الصورة والاقتصاد المعرفي

-

Copy & Paste

الإعلان الخاص بشركة التجميل بكندا 2006 (الأصل)

الإعلان الخاص بشركة التجميل بكندا 2006 (الأصل)المصدر:

http://adsoftheworld.com/media/ambient/totonto_plastic_surgery_cup?size=_original

http://www.frederiksamuel.com/blog/2006/12/2006-year-in-review.html الإعلان للمستشفى في البحرين 2008 (النسخة)

الإعلان للمستشفى في البحرين 2008 (النسخة)المصدر:

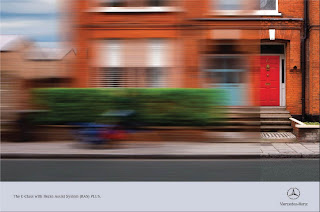

إعلانات خارجية في شوارع البحرين الإعلان الخاص بشركة هوندا بالأرجنتين 2007 (الأصل)

الإعلان الخاص بشركة هوندا بالأرجنتين 2007 (الأصل)المصدر:

http://adsoftheworld.com/media/print/honda_ball?size=_original الإعلان الخاص بشركة مرسيدس بالإمارات 2008 (النسخة)

الإعلان الخاص بشركة مرسيدس بالإمارات 2008 (النسخة)

الفائزة بالجائزة البرونزية في حقل “Print” في مهرجان “Dubai Lynx”Copy & Paste

جعفر حمزة*

التجارية السادس عشر من أبريللم تخنّي ذاكرتي عندما رأيتها منتصبة القائمة في أكثر من مكان كانت متواجدة فيه، فالشكل نفس الشكل والصورة نفس الصورة والملامح هي هي، بل إنني قد دققت في كل تفاصيلها الصغيرة والأصغر لاكتشف في النهاية أنْ من رأيتها هي من كانت في ذاكرتي من قبل، ورجعت لها لأدرك أنهما واحد، وليست اثنتان. كانت تلك هي صورة لأحد إعلانات مستشفى كبير في البلاد، لم يكن احتمال توارد الخواطر بمطروح أبداً، فالتفاصيل الدقيقة الموجودة في صورة الإعلان هي صورة طبق الأصل من إعلان قامت به شركة الإعلان العالمية “DDB” لشركة تجميل جراحية بالعاصمة الكندية “Toronto”، حيث تم توزيع كؤوس مطبوع عليها صورة أنف وشفة عليا، لإظهار عمل الشركة المُعلنة في عمليات التجميل المختلفة ومنها عمليات تجميل الأنف.(١)

والإعلان منشور في أكثر من موقع إلكتروني حول العالم حتى بات بمثابة الرمز لتلك الشركة في استخدامها لما يُسمّى في صناعة الإعلان بــ”Ambient” وهي إحدى الصور المستخدمة للإعلان.ولا يبدو أن استخدام شركة الإعلان لتلك الصورة في الإعلانات الخارجية للمستشفى بحكيم أبداً، وذلك لخمسة أمور، هي:أولاً: موضوع الصورة، حيث يتحدث الإعلان الموضوع للمستشفى عن شفافية التعامل، وهو لا يتطابق مع معنى الصورة الأصلي، فضلاً عن ضعف الصورة لعدم ارتباطها بالرسالة.ثانياً: تعدٍ واضح من الشركة المعلنة على الحقوق الأدبية لإعلان منشور وأخذه أو لنقل “سرقته” كما هو بالتفاصيل ذاتها ووضعها كإعلان للمستشفى. ثالثاً: استخفاف من الشركة المُعلنة لعقول الجمهور، فالأخير بات واعياً ومنفتحاً من خلال وسائل الاتصال الحديثة وليس بمفصول عن العالم.رابعاً: لا يتناسب وضعية هذا الإعلان مع الصورة المطلوبة لمستشفى معروف في البلاد، إذ تبتعد عن الحرفية بالمطلق، إلا إن كانت “السرقة الأدبية” لا تمثل أهمية للبعض.

وليست هذه الحال سبيل لبعض شركات الإعلان في الدول النامية فقط، بل أنّ هناك العديد من الإعلانات التي يتم سرقة فكرتها وتطبيقها مع فارق بسيط لتخرج لعلامات تجارية مختلفة، بل والأدهى من ذلك فوز تلك الإعلانات التي نسميها إعلانات “Copy & Paste” بجوائز في مهرجانات عالمية وإقليمية، مثل مهرجان “”Canneslions” ومهرجان “Dubai Lynx” ، حيث يطرح السؤال الأهم حول المعايير والرقابة التي تتمتع بها تلك المهرجانات في قبول إعلانات منسوخة فضلاً عن فوز بعض تلك الإعلانات بجوائز ومراتب متقدمة! (٢)

ويمثل ذلك تهديداً جدياً لرأس مال أساس في عالم اليوم، حيث تمثل المعرفة العملة الجديدة والتي يتم تداولها وبحرفية عالية في جميع الصناعات والحقول العلمية المختلفة. ومن أجل ذلك تم سن قوانين وتشريعات تحمي حقوق الملكية الفكرية والتي بدورها تمثل صيانة للإبداع ودفع لعجلة التطور بصورة مستمرة.

لقد ولّدت التغيرات الاقتصادية والتحديات ذات الوتيرة المتسارعة في العالم متطلبات بنوعية ومستوى احترافي مرتفع، ومن أجل ذلك باتت صناعة الإعلان في العالم تمتّتع بمكانة مهمة لما تمثله من مرآة عاكسة لواقع المنافسة والسعي نحو التميز من قبل العلامات التجارية المختلفة حول العالم، والمنطقة العربية جزء من ذلك التغيير ويمكنها أن تتميّز فيه لما لها من بنية اقتصادية قوية ورأس مال بشري ضخم.ويتمثل رأس المال المعرفي في صناعة الإعلان في استخدام المواهب والبحث وإعمال الفكر من أجل تقديم مُنتج إبداعي يرفع ويركّز من مكانة العلامة التجارية في السوق، وخصوصاً مع وجود منافسين في نفس المجال.

وفي حال استخدام “الطرق الملتوية” في الترويج الإعلاني للعلامة التجارية والتي من ضمنها أسلوب الــ”Copy & Paste” فإن ذلك بمثابة ضربة كرة البولينغ، والتي إن أصابت خشبة واحدة، فإن الأخيرة لا تستطيع إيقاف نفسها عن ضرب الخشبة التي بجنبها، وهكذا تنتقل الضربة من خشبة إلى أخرى، أو كما يقولها العرب الأوائل “لقد أصابته في المقتل”.ومع وجود ذلك الأسلوب فإن الخشبات المتأثرة من تلك الضربة ستكون التالية:الخشبة الأولى: تدني في مستوى الإعلان، من خلال “فيروس” السرقة الأدبية وبثها في السوق.الخشبة الثانية: استغباء الجمهور، والتعامل معه وكأنه “لن” يدرك الخطوة “الذكية” التي تقوم بها بعض شركات الإعلان من “سرقة” لإعلانات أخرى.الخشبة الثالثة: في حال تدني مستوى الإعلان، فإن رأس المال البشري المطلوب سيكون “متدنياً”، فلا حاجة لكوادر إبداعية إن كانت الأفكار “موجودة على طبق من ذهب” في الإنترنت.الخشبة الرابعة: تشويه لسمعة العلامة التجارية التي يتم ترويجها من خلال أفكار “مسروقة”،وبالتالي ظهورها في السوق بمستوى ضعيف وغير محترف.الخشبة الخامسة: يبقى السؤال الأهم، هو في السؤال عن المعايير التي تضعها المهرجانات للحكم على الأفكار إن كانت منقولة فكرة ورسالة “Concept” ومختلفة نوعاً في التنفيذ “Execution”.

وبعد استعراض تلك الخشبات ولحين الوصول إلى إجابة على بعض الأسئلة أخشى أن أرى غير تلك التي رأيتها “مستنسخة” في مكان آخر. وتبقى عملية “Copy & Paste” مستمرة إلى حين إشعار آخر.

(١-٢)الرجاء مشاهدة الصور أعلاه.

*مختص في ثقافة الصورة والاقتصاد المعرفي.