-

يحب الكتابة والاختراع وتحدي المجهول

يحب الكتابة والاختراع وتحدي المجهولجعفـــر حمــزة: البحريــن تتميـــز باقتصاد المعرفة.. والاهتمام بالمبدعين غايةكان الإبداع وحب الاختراع رفيقيه أثناء صغره. دائماً ما كان يبحث عما هو مميز ومبتكر. طفولته المليئة بحب الاكتشاف والمعرفة قادته إلى شباب مليء بالنشاط والتميز والإبداع، فالشاب جعفر حمزة يمكن وصفه بأنه الكاتب والشاعر والمبدع الذي يملك براءات اختراع.وأجرت ‘’الوقت’’ لقاءً مع الشاب جعفر حمزة للتعرف أكثر على شخصيته واهتماماته والمحطات التي أثرت في حياته.مرحلة الطفولةتميزت طفولة جعفر حمزة بحب الاستكشاف والتعرف على المجهول، فكانت تلك الفترة بالنسبة إليه من أنقى المراحل بعيدة عن التخوف من المستقبل، إضافة إلى كونها من أهم مراحل الإبداع، فقد ألّف قصيدة عن دولة فلسطين وهو في الصف السادس الابتدائي، إضافة إلى اشتراكه مع الشاعر عبدالله القرمزي في تأليف مسرحية، ومنها انطلقت تجربة المسرح، ومن بعدها موهبة الخط العربي الذي أبدع فيه وانجذب إليه، وقد كانت المرحلة الإعدادية بالنسبة إليه الفيصل في اتخاذ خط فكري معين، فقد كان يكتب مقالاً يومياً من بنات أفكاره، وذلك لمدة سنة كاملة تقريباً وقد سانده في ذلك أستاذه صادق.أبرز حوادث مرحلة الشباببرزت موهبة الخطابة لجعفر حمزة في المرحلة الثانوية، فقد كان مشاركاً دائماً لإذاعة طهران الناطقة بالعربية، وقد كان أول مشارك في تلك الفترة بعيداً عن التخوف، فالناس في تلك الفترة كانت تتوجس من متابعات الإذاعات التي تتناول شؤوناً سياسية، على رغم أن الإذاعة في حينها كانت تناقش قضايا ثقافية واجتماعية هادفة، واستمر في المشاركة في إذاعة طهران لمدة 10 سنوات تقريباً، وقد أعجب القائمون على البرنامج من أسلوب جعفر الفكري وجرأته في المشاركة في جميع الموضوعات التي كانت تطرح، الأمر الذي جعلهم يقدمون له دعوة خاصة لزيارة طهران للتعرف عليه شخصياً وأخذه في زيارة للتعرف على الأقسام الموجودة فيها. بعدها تخصص جعفر في جمع الكتب وقراءتها وقد كان يفضل قراءة كتب علم النفس، فالكتاب بالنسبة إليه نافذة تفتح على العالم.اختار جعفر دراسة الهندسة الإلكترونية فقد كان يعشق الابتكارات، فالهندسة بمنظوره ناتج معادلة أهم متفاعلاتها ‘’الفكرة + الوسيلة + الإقناع’’، وقد رُشح لأول مجلس طلبة في الجامعة باعتبار المجلس البوابة التي من خلالها يقدم الطلبة الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تخدم الطلبة.وبعد تخرجه من الجامعة اعتمد ‘’فلسفة الاحتمالات’’، فقد كان يبادر في تقديم أوراقه لجميع الشركات والوزارات عله يحصل على وظيفة تتناسب ومؤهله الجامعي. وبالفعل بعد أسبوعين من التخرج توظف في إحدى الشركات الخاصة، واستمر بها لمدة 8 شهور فقط، وبعدها انتقل للعمل في وزارة التجارة والصناعة، حيث كان من ضمن الأربعة الذين اختيروا للعمل في الوزارة من مجمل 100 شخص، لكنه لم يستمر طويلاً في العمل هناك، إذ لم يجد التقدير المطلوب والجو المهيأ للإبداع، حسب قوله. انتقل بعدها لوظيفته الحالية في شركة إعلانات أجنبية في ترويج الخدمات للزبائن بصورة مبتكرة، وقد بادر بتسجيل 4 براءات اختراع في أميركا، ولكن الموازنة لم تسمح في تلك الفترة والقوانين لم تكن واضحة، ولكن على رغم ذلك تفاوض مع كثير من الشركات لبيع أفكاره.يرى جعفر مملكة البحرين تتميز بالموقع الاستراتيجي لتنفيذ كثير من الأفكار وكذلك تتميز باستخدام اقتصاد المعرفة، فلابد أن تهتم بالشباب الذين يمتلكون براءات اختراع، وأن تكون لهم جهة حكومية خاصة ترعاهم. إلى جانب ذلك، يجد أن مجلس التنمية الاقتصادية هو الأفضل لرعاية وضم الموهوبين برئاسة ولي العهد سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة.دور المشجعين في حياة جعفر حمزةلقي جعفر حمزة التشجيع والمساندة من قبل والديه، خصوصاً والدته التي كانت بمثابة الأم والصديق والأستاذ، وبعد الزواج لقي التشجيع والرعاية من قبل زوجته.أهم إنجازات جعفر حمزة:* خريج جامعة البحرين، بكالوريوس هندسة كهربائية، ودبلوم هندسة إلكترونية.* اختصاصي رقابة ملكية صناعية بوزارة التجارة 2004-.2005* كاتب إعلانات في شركة ‘’جي دبليو تي’’، من 2005 حتى الآن.

* مشرف صفحة ‘’الفن السابع’’ في صحيفة ‘’الميثاق’’ اليومية البحرينية 2004-.2005* محرر ملحق ‘’خيوط الضوء’’ السينمائي بصحيفة ‘’الوطن’’ البحرينية اليومية.* نائب رئيس اللجنة الثقافية في مجلس طلبة جامعة البحرين في دورته الأولى.* رئيس اللجنة الثقافية في جمعية كلية الهندسة بجامعة البحرين لأكثر من ثلاث سنوات.* نائب رئيس جمعية كلية الهندسة قبل التخرج.*عضو مجلس إدارة بجمعية ملتقى الشباب البحريني.* نائب رئيس المجلس الثقافي الشبابي بقرية المالكية.* تنفيذ فكرة أكبر لوحة بصمات في العالم.* مبادرة لتسجيل 4 براءات اختراع في أميركا. -

اللباس انعكاس ثقافة خاضع للتغيير إنساني الأساس

اللباس انعكاس ثقافة خاضع للتغيير إنساني الأساسأجرت اللقاء – سماح علام:الحديث عن اللباس لا يعد ترفا فكريا بل هو شكل من أشكال الحراك الثقافي وصورة من صور الاهتمام المباشر بأحد أشكال الثقافة الخاصة بكل مجتمع، وبلا شك فإن هذا النمط الثقافي يختلف من مجتمع إلى آخر وقد يتنافر في أبعاده بين الشرق والغرب.جدلية اللباس واختلافات مفهومه هو المحور الأساسي لفكرة إصدار الشاب جعفر حمزة الذي يعمل على إعداده في شكله النهائي ومن المتوقع قريبا إصداره، حيث سيضم بين أجزائه مفهوم ثقافة اللباس وعلاقته باستغلال المرأة وكيفية استغلال اللباس كمفتاح لأبواب الكسب وجلب المال والاستثمار.

علاقة الجسد واللباس وموقعهما في حركة الفكر الغربي هو أول محطة في حوارنا هذا، ومن ثم نعرج على العلاقة بين شكل الزي ومفهوم الثقافة واللباس الغربي ومن ثم ثقافة الصورة والجذب الاستثماري، والموقع السياسي والديني للباس في المجتمعات الغربية لنختم الحوار بتأثير المفاهيم الغربية للباس على المجتمعات الشرقية.يقول حمزة إن اللباس هو احد أشكال الحراك الاجتماعي الذي تغير على مدى 15إلى 20سنة الماضية، حيث يعكس صورة مصغرة لأشكال التغيير الرئيسية، فالتغييرات الاجتماعية تنعكس في الصورة الظاهرية لأي مجتمع وبالتالي قد يكون من أكثر الأمور التي يمكن أن تتعرض للتغيير والتبديل.. جاء هذا كنتيجة بحث استمر لعامين تجهيزا لمؤلفه القادم.فلبس المرأة تحديداً من أهم الجوانب التي تمثل هذا التغيير حيث بدأ في التطوير البسيط وصولاً إلى مجاراة صرعات الموضة الموسمية.

ألهنة السوقإن فكرة ألهنة السوق فكرة قديمة إلا أنها تجسدت في شكلها النهائي حيث أصبح السوق كالإله المتبع، ودور عبادة هذا الإله هي دور الأزياء أما الرسل فهم الممثلين والمشاهير، وهذا حسب وصف جعفر، ثم يتطرق إلى أمور عدة منها معنى اللباس وفلسفته الخاصة، ومصادره التي تتأرجح بين كفتي مفهومين الأول التزيين والثاني اعتبار اللباس المسكن الثاني للجسد. سألنا جعفر عن كيفية تبلور هذه الفكرة لديه، فأجاب: »انه نتيجة تغيير ثقافة اللباس من مجتمع إلى آخر إضافة إلى نوعية التغيير الطارئ عليه كان لابد من الوقوف عند هذه النقطة والتأمل فيها، ومن هنا وضعت خطوطي العريضة التي تتمثل في اللباس في الإسلام ومن ثم اللباس عند الغرب، وصولاً إلى اللباس في الحضارات الأخرى لا العربية ولا الغربية مثل اندونيسيا وإفريقيا«.ويسترسل جعفر في توضيحه: »بعد التعمق في هذه المواضيع بدأت استنتج انه لابد من معالجة أصل المشكلة، وأصل المشكلة كما تبين لي عند الغرب كونهم مصدر قوة«.. يصمت برهة ثم يقول: (من فمك أدينك، وهذا ما أريد إتباعه في هذا الإصدار، حيث سيكون المنطق والموضوعية هو الأساس).

اللباس واستغلال المرأةكيف وجدت علاقة المرأة باللباس؟ سألنا جعفر، فأجاب: »إن المجتمعات الغربية ذات حس إنساني لا يمكن إغفاله، فمثلا تجد إن البلغاريين أو الماليزيين لا يزالون يرفضون فكرة استغلال المرأة والدليل مناهضتهم المستمرة لمبدأ استغلال المرأة.. فهذه المجتمعات لا تزال تملك بذرة خير«.دلالات اللباس محور جديد في لقاءنا، وحول الدلالات يقول جعفر: »لابد من الاهتمام بدلالات اللباس الغربي وما تعكسه من معاني فضلا عن أثرها على المجتمعات الشرقية، فعلى سبيل المثال نجد أن المجتمعات الشرقية سريعة التأثر بموضة الغرب بينما لم تستطع هذه الأخيرة التأثير بشكل كبير على المجتمع الياباني، في ظل اعتزازهم بلباسهم ذي التركيب المعقد«.ضمن المحاور التي اهتم بها جعفر عقد مقارنة في نوعية اللباس وربطه بنمط تفكير المجتمع المنسوب إليه، مسلطا الضوء على اختلاف أنماط اللباس في المجتمعات، مع التوجه نحو نوعيته في العصور السابقة كالعصر الفيكتوري مثلا والذي يراه بأنه أفضل العصور بتحقيقه الستر.إن تغير مفهوم اللباس حقيقة واقعة خاصة بعد التحول الذي شهدته الكنيسة، إلا انه من الملاحظ استغلال اللباس في الاقتصاد كطريقة لجلب الأموال، دون الاهتمام إلى شكل طريقة استخدام (استغلال) الجسد.

لغة الجسد*بعيدا عن النظرة العامة هل لنا بفكرة تفصيلية عن فصول إصدارك القادم؟ يجيب جعفر: »بداية ستكون هناك مقدمة خاصة بموضوع الكتاب فضلا عن مقدمة تعنى بتوضيح طريقة استخدامه الذي سيكون مدعم بالصور والتعليقات الجانبية ليحقق طريقة العرض الجذابة«.بعد ذلك – والكلام لا يزال لجعفر – يتم الولوج في موضوع الجسد واللباس وتحديد موقعهما في حركة الفكر الغربي، سواء كان من الناحية التاريخية التي حددت ببداية العصر الروماني وصولاً إلى ما قبل الفيكتوري، أو من الناحية الدينية والتطرق إلى الاختلاف بين مفهومي العري والتعري في دلالاته وعلاقتهما بالتحلل الأخلاقي، إضافة إلى الناحية الفنية من الجانب الفني والجمالي، وكيفية ربط كل ذلك بقضية الترويج الاقتصادي والإعلامي.الفصل الثاني كما أوضحه جعفر يتأتي في العلاقة بين شكل الزي ومفهوم الثقافة، والذي سيشمل معنى الإنسان في الثقافة الغربية، حيث يوضح إن الإنسان بات أداة تستخدم لعمر معين ثم ينتهي، الأمر الذي يوضح استغلالهم لطاقات الجسد، إلى جانب موقع المرأة في الثقافة الغربية والذي يعد كنواة لما وجد في الغرب، إلى جانب توضيح ثقافة الظهور الجسدي بدلالاته الاجتماعية والنفسية، وصولا لتحديد سيكولوجية العربي عند الغرب.

مفتاح للاستثمارينقلنا جعفر من علاقة الزي بالثقافة إلى واقع اللباس الغربي بين ثقافة الصورة والجانب الاستثماري بكل ما يحويه من دلالات صورة اللباس في الإعلام الغربي والخطاب الاقتصادي وحركة العري وتوظيف وسائل الإغراء في الترويج، مروراً بالموضة كتعريف واستمراره بين السابق والآن، ومن ثم تحديد ثقافة الاستغراق في الجسد.الموقع السياسي والديني للباس في المجتمعات الغربية هو محور الفصل الرابع في تبويب جعفر وعنه يقول: »الحركة السياسية الغربية في اللباس ومن ثم اللباس النسوي الإسلامي وانعكاساته على الغرب الذي جاء نتيجة لانتشار الجاليات الإسلامية في الدول الغربية كونها تعطي صورة مصغرة لمجتمعاتنا«. الفصل الأخير حسب جعفر هو تأثير المفاهيم الغربية للباس على المجتمعات الشرقية، والذي يتمثل في التمازج الثقافي والنماذج والدلالات الموجودة والمفهوم الأنثوي للمرأة وحركته في الشرق، وفي ختام البحث سيذهب جعفر حمزة إلى الخروج بنتيجة نهائية من كل هذه المحاور.سألنا جعفر حمزة عن مدى ورود فكرة اعداد جزء آخر، فأجاب انه لابد من جزء آخر يعنى بالمفهوم الإسلامي والتطور الذي طرأ عليه، وهذا ما سيعتزم القيام به.أما بالنسبة للإشكاليات التي يمكن أن تواجهه يقول جعفر: »تتلخص الإشكالية في وضع الصور، والتي يراها بأنها ضرورية وتعطي صورة حية عن ما يتم توضيحه في الموضوع، إلى جانب مشكلة تداخل الأفكار وتشابكها، فضلا عن إمكانية توثيق مصادر الانترنت كمصدر للمعلومات«. هذا الكتاب بحاجة إلى ترجمة ليتمكن من مخاطبة الفكر الغربي، ولتحقيق هذه الغاية يقول جعفر انه سيتم التعاون مع إحدى أساتذة الجامعة لتتم الترجمة. بعد هذه الوقفة يظل واقع اللباس وجدليته الخاصة موضوع ذو أفكار متشعبة، يحتاج وقفات كثيرة وقراءات أكثر. -

بين خاتم سليمان وعلي بابا

بين خاتم سليمان وعلي بابا

جريدة التجارية الاسبوعية، ٢٨ نوفمبر ٢٠٠٧تمثّل الصورة الفارقة بين التقارير الدولية التي تشيد بالإقتصاد البحريني “إنفتاحاً” و”تطوراً” و”نماءً”، فضلاً عن الصور العملية المتمثلة في المشاريع الإستثمارية “الضخمة” وعلى مد البصر وبين الوضع المعيشي للإنسان البحريني “راتباً” و”إلتزامات معيشية” و”حبال قروض لا تنتهي”، فضلاً عن صور لا تُنطق بل تلمسها لمس اليد للشريحة الأكبر من المواطنين ممّن يكتوون بنار الغلاء ولا يجدون من “رواتبهم” المُستهدفة من كل جهة إلا “فتات” قبل نهاية الشهر!!

تلك الصورة الفارقة تؤصل لسلوكيات ومفاهيم جديدة على المجتمع البحريني، حيث أن وجود الإستثمارات الضخمة والتي بمعادلة منطقية بسيطة يجب أن تنعكس على الوضع المعيشي للبحريني،لا نرى حتى غبارها والمتمثل لى أقل تقدير في توظيف عدد من الخريجين العاطلين في الوظائف التخصصية، وتوظيف العاطلين الآخرين في الشركات القادمة من وراء البحار.

وغياب “رذاذ” الاستثمار الأجنبي الذي من الممكن أن يبرّد لظى المعيشة التي يعانيها المواطن، ستؤدي المواطن إلى”الكدح المتواصل”، وبالتالي نفاذ الوقت لديه في أكثر من عمل لسد جوعه وجوع أهله، فضلاً عن البحث لسقف يظله، وبالتالي تتآكل الروابط الإجتماعية ويقل الإحتكاك مع الأهل والأصدقاء إلا من رحم ربك، وتتأصل بناءً علي ذلك البحث عن “إكسير الحياة” النتائج التالية:

أولاً: ظهور عقلية “Show Off” مع وجود العقل الجمعي في المجتمع الآن، والمتمثل في المظاهر المادية التي تفرض على الفرد “الذوبان” فيه، ولذلك الذوبان “ثمن” قد يصرفه في سيارة “رزّة” أو ثياب “آخر موضة” أو ما شابه ذلك مما ليس “ضرورياً” –على الأقل هو يؤمن بعكس ذلك-.

ثانياً: تآكل الوازع النفسي، نتيجة وجود “المفاتن الصورية” في المجتمع نتيجة “التدفق الإستثماري” في البلد والإنفتاح “الكريم”، وبالتالي الإندفاع للإستملاك والسيطرة -لمن لديه قلب الأسد- عبر السرقات والمتاجرة بالدعارة والمخدرات والخمور والممنوعات.

ثالثاً: السعي للربح السريع، وهي ما تقوم به الكثير من الشركات، وذلك من خلال “إمسح واربح” والدخول في السحوبات، وذلك كمنقذ للفرد ممّا هو فيه من إلتزامات مالية.

وتلك العقلية الثلاثية إما أن تفضي لإنفجار إجتماعي متوقع، من خلال ظهور “حركات إجتماعية” خفية تسعى للإستملاك عبر أكثر من طريق، وهي نتيجة طبيعية وإنعكاس متوقع لحالة الإستملاك التي يقوم بها المتنفذون و”الهوامير”.ومع الإنفتاح الإعلامي اللامحدود، فستكون الصورة الناطقة هي الصورة المعاشة وليست “المُعلنة”، وبالتالي تسقط “ورقة التين” عن رافع راية “الجنة المفقودة” ..، وتلك “الجنة” يدافع عنها شريحة ليست بالهيّنة في استعمالها لوسائل الإعلام المختلفة “إستنطاقاً” لحالها الذي تريد الإفصاح عنه.

وبعبارة أخرى، تنامي الإستثمارات من جهة متصاعدة وارتفاع أسعار النفط، وتصاعد صيحات موجات الغلاء و”التذمر” المباح والمنطقي من جهة أخرى سيُفضي إلى خلق حالة ترنو إلى لبس خاتم سليمان لتحقيق ما تريد، وذلك عبر “الإستجداء” وتأصيل عقلية “العطايا” بدل الحقوق، أو إلى حالة “جرأة وشجاعة” علي بابا ليقوم بــ..، وتعرفون البقية.

-

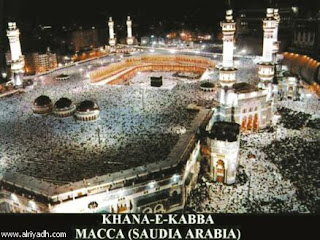

غابات حول بيت الله الحرام

غابات حول بيت الله الحرام

جعفر حمزة

لم أكن سوى نقطة تسبح في مشهد مهيب يضم مئات الآلاف من البشر، يجذبها إلى مكان واحد عشق سماوي لا يمكن وصفه إلا عندما تكون هناك في أجواء بيت الله المعظم بمكة المكرمة. وهي البقعة المباركة التي لا تخلو من العاشقين طوال العام، ويكون موسم الحج الأكبر هو الذروة الزمانية والمكانية لشعيرة من أكبر شعائر المسلمين، وقد شكل العدد المهول من الحجاج والمعتمرين الذين يفدون مكة المكرمة طوال العام تحديّاً متواصلاً وجاداً لحكومة المملكة العربية السعودية في توفير الخدمات المتمثلة بالسكن والتسهيلات الأخرى، وقد نجحت المملكة إلى حد كبير وواضح في تخطي الكثير من المعوقات وتقديم ما يليق بحجاج بيت الله الحرام، وذلك عبر مشاريع عديدة ومتنوعة إلى درجة أصبحت مسألة توفير السكن ليست هي المسألة، بل البحث عن مستويات أرقى وأرفع في نوعية خدمة السكن، وهو ما يفرض طرح تصورات جديدة من الخدمات والحلول السكنية لزوار بيت الله الحرام. والحركة العمرانية في السنوات الأخيرة في مكة المكرمة تمثل ترجمة لرؤية متسارعة في تقديم تلك الحلول، ليدخل على خط تلك المشاريع عناصر جذب أخرى يمكن الرهان عليها في ظل منافسة محمومة، ومن تلكم العناصر التي تمثلت في “ثيمة” كانت وما زالت هي العنوان السكني المتميز لزوار الحرم المقدس، وتلك الثيمة هي “الجوار المقدس والإطلالة المباركة” على البيت الحرام، لتصبح المنافسة على أوجها ويبدأ “سباق الجوار المقدس” بصور متعددة. ومما يعزز أوج تلك المنافسة هو سعر الأرض الضخم في مكة المكرمة، حيث يبلغ قيمة المتر المربع في حوالي 50 ألف باوند مما يجعله أغلى متر مربع في العالم.(1) وعوداً إلى الجو الروحاني الذي لمسته عندما كنت في بيت الله الحرام، فلقد لفت إنتباهي “تطاول” أكثر من بناية أو شبه ناطحة سحاب وكأنها تمد رقبتها، ليظفر ساكنوها بإطلالة مباشرة على الحرم المكي، وهم في شققهم أو غرفهم ذات الخمسة نجوم! وتشكل تلك الإطلالة تأسيس لمبدأ المشاريع العمودية التي تستند على الارتفاع للحظوة بتلك الإطلالة المقدسة، ولئن كان هذا المبدأ العمراني الجديد من ضمن الحركة المتوقعة –وربما المطلوبة- للتطور السكني حول الحرم المكي، إلا أن ذلك سيفتح الباب على مصراعيه في تلك المنافسة العمرانية العمودية، والتي ستتسبب بخفوت الصورة المركزية البصرية لبيت الله الحرام، فقد كان في السنوات القليلة الماضية مركزاً بصرياً وحيداً، أما الآن فالصورة مشتتة مع وجود تلك المشاريع المزاحمة بصرياً، ونخشى أن تتم “محاصرة” البيت الحرام بغابات من العمارات والفنادق والتي “تضيّق” فسحة الفضاء حول البيت، لنصل إلى الوقت الذي “نألف” فيه صورة البيت الحرام وهو “غارق” في غابة المشاريع العمودية المحيطة به. ويمثل مشروع “الشامية” أنموذجاً تمت مراعاة تلك الملاحظة، فضلاً عن بقية الإعتبارات الخاصة بالتكوين الطوبغرافي وتضاريس المنطقة، حيث اعتمد المشروع على التضاريس الطبيعية المحيطة بالبيت الحرام، بدلاً من عمليات القطع والردم التي تستند عليها الكثير من المشاريع المقامة حول البيت الحرام. ويتميز المشروع بـ”إطلالة” على البيت الحرام بطريقة طبيعية دون “مزاحمة” للحرم الشريف ، وقد كانت تلك النقطة من أهداف مشروع الشامية وهو “التخفيف من ضغط التطوير العمراني في المنطقة الواقعة على حدود الحرم الشريف مباشرة” (2) ومن الجدير بالذكر أن الساحات الداخلية في المشروع قد تم تصميمها بطريقة تتكامل مع ساحات الحرم الشريف لجهة مراعاة اتجاه القبلة وتأمين الاتصال البصري بالحرم لتأمين إمكانية إقامة الصلاة فيها. ويحتسب كميزة أساسية لمشروع الشامية -الذي يقع شمال الحرم المكي الشريف- دون غيره من المشاريع توسعة ساحات الحرم الشريف من جهة الشمال وشمال غرب بمعدل عمق 120 متراً.هذا فضلاً عن الكثير من المزايا التي تمت فيها مراعاة الطبيعة السكانية والمعمارية والتضاريس للمشروع الذي يقع ضمن مساحة إجمالية تبلغ 125.97 هكتاراً وطاقته الاستيعابية 151164 نسمة(3). مما يشكل أنموذجاً حياً وملموساً للمشاريع المتقدمة والتي تحفظ المكانة البصرية للحرم الشريف. وتمثل مجمل المشاريع المقامة في المدينيتن المقدسيتن مكة المكرمة والمدينة المنورة تحدياً ثقافياً أكثر من كونها تقديم لحلول إسكانية لزوار تلك المدينتين. وسيكون المطلوب التخفيف من حدة سرعة انتشار الغابات العمرانية حول الحرمين الشريفين وترك مساحات أرحب للمد البصري لهما وتفردهما روحانياً ومكانياً، ليكون النظر إلى بيت الله تعالى وحده دون “إطلالات” تشوه تلك السكينة البصرية بحجة “الجوار المقدس”!

(1)تبلغ قيمة المتر المربع في المدينة المنورة حوالي 28.500 باوند، مما يجعل سعر المتر المربع في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة الأغلى في العالم مقارنة بسعر المتر المربع في مدينتي “مايفرد” بلندن و”مانهاتن” بنيويرك، حيث يبلغان سعرهما 20.452 باوند و 10.700 باوند على التوالي.

(2)http://www.makkah-development.gov.sa/

(3)www.mpd.gov.sa -

يوميات مدير عام

يوميات مدير عام

جعفر حمزة

مراجع، فرّاش، مراسل، مسؤول، عامل قهوة والقائمة تطول.

كانت تلك الشخصيات التي تقمصها ببراعة وإتقان الفنان السوري أيمن زيدان في دوره كمدير عام في مسلسل “يوميات مدير عام”، حيث كانت تلك الوسيلة الفعالة لمعرفة الخلل في دائرته ومعالجته، والتي كانت تفيض بالفساد الإداري والمالي، بدءً من المدير المساعد وصولاً إلى ميكانيكي الدائرة.ولم تكن جولاته كل يوم مع قضية فساد أو تسرب أو إختلاس إلا صورة مصغرة لما يجري في الشركات والوزارات والحكومات التي تعاني من الفساد الإداري والمالي، والتي تمثل همّاً عالمياً تُوليه المنظمات والدول السائرة نحو التنمية والتطور كل اهتمام.

ويمثل ميثاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (يونكاد) تطوراً بارزاً في هيكلية الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد. حيث يذكر الميثاق بخصوص الفساد أنه “لم يعد الفساد مسألة محلية وإنما ظاهرة تتخطّى الحدود القومية وتؤثر على جميع المجتمعات والاقتصادات، جاعلة التعاون الدولي لمنعها والسيطرة عليها أمراً لازماً”.

وأما البنك الدولي فقد حدد الفساد كأكبر حاجز فردي يواجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويُقاس مستوى تطور المجتمعات عبر محاربتها للفساد بنوعيه الإداري والمالي، وتسعى الحكومات لتحقيق أعلى نسب الشفافية ومكافحة الفساد، لتكون البوابة الآمنة لرفع المستوى المعيشي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

ولم يكن تصريح ولي العهد ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية (إي دي بي) الشيخ سلمان على خلفية ضبط الاختلاسات في كل من شركتي “ألبا” و”أسري” إلا مؤشراً على الإقدام الجاد للحد من الفساد أياً كان مصدره.

يقول ولي العهد (ثقوا تماماً يا إخوان، أن حملة مواجهة الفساد لن تستثني أحداً، وستطال يد المحاسبة والعدالة أي وزير أو مسئول في حال ثبوت تورطه في قضايا الفساد، وهذه الرؤية لن نتراجع عنها).

وبتلك الرؤية سيمكن الحديث عن رفع مرتبة البحرين في مكافحة الفساد من المرتبة 36، وتحقيق أكثر من 5.7 نقطة كما كان في مؤشر مكافحة الفساد لعام 2006.

ووجود تلك المؤشرات الدولية هي بمثابة شهادة جودة “آيزو” للحكومات في مكافحتها للفساد، والذي يعتبر بمثابة الثقب الأسود الذي يسحب كل الميزات والثروات نحو نقطة واحدة، وهي نقطة المتمصلحين والمفسدين، والأسباب التي تدعو لردم ذلك الثقب الأمور التالية:

إساءة تخصيص الموارد، خفض مستويات الاستثمار، الحد من المنافسة والفعالية، زيادة الإنفاق الحكومي، خفض الإنتاجية وتثبيط هِمّة الإبداع، خفض مستويات النمو، المساهمة في تفاقم الفقر وعدم المساواة، تُقويض حكم القانون، زيادة عدم الاستقرار السياسي، المساهمة في رفع مستويات الجريمة العالية.(1)

مع ملاحظة كل تلك الأسباب سيكون الحديث عن معالجة الفساد أمراً يحتاج للكثير من الخطوات، منها على سبيل المثال لا الحصر:

أولاً: الرغبة السياسية في القضاء على الفساد.

ثانياً: وضع استراتيجيات وآليات جادة لمحاربة الفساد.

ثالثاً: رفض المجتمع المدني للفساد كوسيلة للعيش.

وتلك كانت الوصفة السنغافورية للحد من الفساد بصورة ملحوظة، ولتكون في مصاف الدول في العالم في مكافحة الفساد، حيث أنشأت سنغافورة “مكتب التحقيقات في ممارسات الفساد الذي تم إنشاؤه في 1952م.ويمكن إيجاز دور المكتب في التالي:

– إتباع سياسات من شأنها مكافحة الفساد في الجهاز الإداري والقطاع الخاص.

– التحقيق في سوء استخدام السلطة من قبل المسئولين.

– إرسال التقارير إلي الجهات التي يتبعها المتهمون بممارسة الفساد.

– مراجعة منظومات العمل في الهيئات الحكومية المختلفة وإعادة هندستها بما يعمل على التقليل من ممارسات الفساد.

– تقديم مقترحات لمكافحة الفساد في الجهات المختلفة.

– عمل لقاءات مع المسئولين خاصة الذين يتعاملوا مع الجمهور للتأكيد على مبادئ الشرف والنزاهة ومكافحة وتجنب الفساد.

– التحقيق فيما يرد إلى المكتب من شكاوى تفيد وقوع ممارسات فساد في أي جهة.

– التحقيق في ممارسات الفساد التي قام بها مسئولين في الحكومة.(2)

وبعد العروج على التجربة السنغاقورية، يمكن الحديث عن طريقتين في التعامل مع الفساد، الأولى وهي استصدار القوانين لمكافحته، وهذا سيفضي لزيادة كبيرة في القوانين، والثانية سياسة فتح الأبواب والشفاية وحرية المعلومة، ويمكن تعزيز ذلك عن طريق إعطاء المحققين سلطات مراقبة ورصد للحكومة عن كثب لمنع الهدر، والاحتيال، وإساءة الاستخدام.

وعوداً إلى المدير العام الذي اتبع الأسلوب الثاني في معالجة الفساد المستشري في دائرته، وقد كانت له الإرادة في محاربته، حتى لدى أقرب المقربين لديه.(1)ورقة قضايا الإصلاح الاقتصادي، العدد 0409، 22 أيلول/سبتمبر، 2004.

(٢) وزارة الدولة للتنمية الإدارية، جمهورية مصر العربية. -

البسكويت أو الخبز؟!

البسكويت أو الخبز؟!

جعفر حمزة

عندما هاج الشعب الفرنسي أثناء الثورة الفرنسية وسار إلى القصر الملكي، خرجت الملكة “ماري إنطوانيت” إلى الشرفة، وقالت: لماذا هم غاضبون؟ ماذا يريدون؟، فأجابوها: يريدون أن يأكلوا ولا يجدوا خبزاً، فقالت: لماذا لا يأكلون البسكويت؟! ويبدو أنها لم تكن تدرك الوضع المعيشي فضلاً عن إنطلاق الثورة الشعبية الفرنسية، وهذه مشكلة، أو أنها كانت تدرك وكان جوابها “البسكويتي” هو إشاحة وجهها عن الواقع وبسط “نرجسيتها” في خطابها، وهذه مشكلة أكبر. تأخذ التغيرات السلبية السياسية والاجتماعية مساحتها “الثائرة” في المجتمعات البشرية، نتيجة غياب العدالة “المعيشية” وخلق “الطبقية” وتعزيزها عبر الكثير من الصور الاجتماعية، وبالتالي تآكل الطبقات المتوسطة واختلال الميزان الاجتماعي عبر “تضخم” في الطبقات الغنية و”تخمتها” و”نحافة” الطبقة الفقيرة، وبالتالي يحدث الإختلال والهزات الإجتماعية المتتالية، وذلك لإعادة المعادلة إلى وضعها الطبيعي الكوني. “ما جاع فقير إلا بما مُتّع به غني”(1) معادلة رياضية بديهية تقدم “الطرح” في الحقوق من خلال إستلاب “ألف باء” حقوق المواطن في السكن والعمل المناسب والأمان والتعبير عن الرأي، ليكون حاصل ذلك هو “الجمع” الذي تأكله طبقة تتمتع بيد طولى لا أول لها ولا آخر. ولا يُساهم في تثبيت عملية الإتزان الطبيعي في المجتمع السلطة الحاكمة فحسب، وإن كان لها النصيب الأكبر من الدور في وضع الاستراتيجيات والميزانية العامة ورفع المستوى المعيشي العام للمواطن، ومع ذلك يكون للقوى المجتمعية الأخرى دور في رفع العَوَز وتحويله إلى استثمار بشري، وذلك بلحاظ “الاقتراب” التي تتمتع به تلك القوى من القواعد الشعبية من جانب، وقدرتها على توجيه القدرة المالية لها من جانب آخر، وتلك ميزة تغيب في أكثر الأحيان ضمن الخطاب السياسي الجماهيري الحالي، ويتم تسليط كل الأضواء على السلطة، مع إغفال ترك “مصباح” واحد على الأقل يسلط الضوء على البيت الداخلي للقوى المجتمعية وقدرتها المالية والشعبية، لتحويل معادلة “الطرح” الدئمة على الطبقات الفقيرة إلى عملية “قسمة” تؤثر في الحساب العام للوطن. الإهتزازات المتتالية للقمة عيش المواطن، والمتمثلة من جانب السلطة في ثبات مستوى الرواتب وارتفاع مستوى الغلاء المعيشي، وغياب خطة النهوض بالمستوى المعيشي من جانب القوى المجتمعية السياسية المؤثرة من جانب آخر، مما يجعل المواطن يعيش في أزمة دائمة مع “الدينار والدرهم”، ولذلك تداعياته الاجتماعية والتربوية، وانعكاساته في مجال العطاء الوظيفي بصورة عامة، إذ يكون هم المواطن “تغذية” منشار الإلتزامات المالية، وبالتالي تغيب روحية العطاء والإبداع في المجمل العام، وما هو موجود أقل من الحد الأدنى بكثير. الهمّ الذي يعيشه المواطن رسمته العديد من الخطب الرسمية “البسكويتية” والتي تقدم مرئياتها “الوردية” بعيداً عن واقعية مستوى معيشة المواطن، من خلال إعلامه، خطبه، خططه في الجوانب المعيشية بمجملها، مما يرفع من المستوى المعيشي للمواطن “صورة” لا واقعاً، وعبر خطاب “مكانك سر” في كثير من الملفات الساخنة اليومية، من توظيف وكهرباء وماء واحترام صوته السياسي والأمني، وغيرها من خطابات “البسكويت” الموزعة، في حين يبحث المواطن عن “خبز” يأمل أن لا يرتفع سعره هو الآخر. وفي قبال ذلك تتوجه خطب العديد من القوى المجتمعية “النارية”، لتزيد على حرارة المواطن حرارة، بدلاً من أن تقدم له سنداً عملياً وحلاً واقعياً لا يتعارض مع تقديم رؤيتها وأجندتها السياسية. حيث يكون وقودها “حرارة الناس” من المستوى المعيشي، في حين يمكن موازنة الخطاب وتقديم خططاً عملية وذات مردود ملموس للمواطن، عبر استثمارات داخلية وتدوير القروض الذكية من خلال مؤسسات وشركات تديرها القوى المجتمعية. ومن خلال خطاب حكومي يبتعد عن “الوردية” وخطاب شعبي يبتعد عن “السوداوية”، من حق المواطن العيش بكرامة اقتصادية دون الإستخفاف به بـ”البسكويت” ولا استغلاله لحاجته للـ”الخبز”. ومن الجدير بالذكر أن “ملكة البسكويت” كانت نهايتها مأساوية، فقد أعدمت الملكة “ماري أنطوانيت” عام 1793م. بعد أن اقتيدت بعربة مكشوفة دارت بها شوارع العاصمة باريس، ليرميها الناس بكل ما يقع تحت أيديهم، ثم قاموا بعد ذلك بقص شعرها الطويل ليضعوا رأسها في المقصلة وينفصل عن جسدها.(1) نهج البلاغة، الإمام علي بن أبي طالب (ع).

-

شباب البحرين والخيارات المقدسة وغيرها

دراسة علمية حديثة لشباب البحرين!عمر نوح أو مال قارون هما السبيل لإيجاد مسكن يأويك..

جعفر حمزة

هي ليست حسبة “ضيزى” كما يقولون بل إنها عملية حسابية بسيطة ومؤثرة في نفس الوقت، ولا يريد الكثير منا تذكرها لا لشيء إلا أنها حاضرة على الدوام حتى في المنام (كوابيس بطبيعة الحال).عملية رياضية لا نستخدم فيها الجذور التكعيبية ولا التربيعية فيها، كل ما نستخدمه العمليات الأساسية من جمع وطرح وقسمة لا غير..

لو كنّا عصافير أو قططا لأصبح الحساب مختلفاً وبسيطاً جداً، إلا أننا بشر ويلزم لكونك بشراً أن تتعقد كل العمليات المتعلقة بك من مأكل ومشرب و”مسكن”!

لنأخذها ببساطة على متوسط عمر الشباب البحريني المتخرج:

عمر الشاب المتخرج: 23 سنة.

متوسط سنوات الاستقرار في وظيفة ليبدأ التفكير الجاد في الزواج: سنة أو سنتين، والشباب “المتحمس” يلزمه أقل من ذلك بكثير.

ولدينا هنا خياران أولهما أن “يسكن” في بيت أبيه: وهو ما يقوم به الكثير من الشباب المتزوج نتيجة قلة الميزانية “للاستقرار” في شقة.

والسؤال إلى متى سيستمر في السكن مع “أهله”؟ خصوصا بعد إنجاب الأطفال..

والخيار الثاني أن يسكن في “شقة” مع دفع الأجار الذي يبلغ متوسطه الآن 100 دينار فقط! (تمت كتابة هذا المقال قبل ٣ سنوات، وأجارات الشقق في ازدياد).

وللشاب البحريني للحصول على سكن بعد “الزواج” طريقان، هما:

أولا: أن يتقدم للإسكان بطلب وحدة سكنية وهذا يلزمها انتظار سنوات تصل إلى 12 سنة تقريباً (يق،ل،ن ستتقلص الفترة لتصبح أقل من ذلك، ربما 11 عاماً و11 شهراً)، بعبارة أخرى سيصل عمره حين “استلام” “البيت” ما بين 35 سنة إلى 40 سنة!

وإن كان يسكن في شقة يدفع إيجارها الشهري 100 دينار، فهو قد قام بدفع مبلغ قدره 14400 دينار في انتظار الحصول على “الوحدة السكنية”، ليس مبلغاً كبيراً من أجل الانتظار!

ثانيا: أن يتقدم بطلب “قرض شراء” وأقصى حد لقرض الشراء هو 40.000 دينار حتى لو كان راتبك 1000 دينار!وهذا المبلغ غير كافي لشراء بيت قديم، ويلزمك الانتظار بين 2 إلى 3 سنوات للحصول على ذلك القرض وخلال هذه الفترة ستزداد أسعار العقارات تباعاً، بمعنى آخر ليس هذا الخيار مناسب أبدا للشاب أن يفكر فيه.

ومع استبعاد كل الخيارات الأخرى غير الطبيعية منها وغير الطبيعية كالفوز بجائزة ضخمة، أو الفوز باليانصيب، أو العثور على كنز مدفون، بالإضافة إلى “واسطة” كبيرة “تشفع” له عن سنوات الانتظار بالإضافة إلى “مكرمات” تستحق الانتظار!

مع استبعادنا لكل هذه الاحتمالات والنظر بواقعية طبيعية إلى الأمور سيكون للشاب البحريني أمران لا ثالث لهما:

الأول: إما يسكن في بيت أبيه بانتظار “الفرج” في الحصول على وحدة سكنية حتى لو ضاقت عليهم الأرض بما أنجبوا من أطفال، وهم ليسو الوحيدين في البيت بالطبع وهو خيار لا يخلو من “عدم استقرار” يؤثر في التربية والاستقرار النفسي للعائلة الجديدة في بيت الوالد.

الثاني: دفع مبلغ وقدره 14400 دينار خلال فترة الانتظار، هذا إذا لم تزد نسبة الأجار، فضلاً عن أخذه “قرضاً” للبيت الجديد.

وقد يلزمنا عمر نبينا نوح للحصول على وحدة سكنية أو لنرى أحفادنا على الأقل، أو نسأل الله تعالى أن يرزقنا مال قارون لنشتري به سكنا لنا.ويمكنك سؤال الباري أن يجعلك من تلك العوائل “المقدسة” التي تسير لهم الأمور كما يريدون مثلهم مثل نبي الله سليمان عليه السلام.

فإما أن تكون نوحاً أو سليماناً أو يكون لك مال قارون، فاختر ما شئت وأدعو ربك أن يرزقك “قبرا” تعيش فيه على هذه الأرض قبل أن تسكن قبرك الذي لا أجار عليه لحد الآن!

ويمكنك أن تسأل الله أن يُلهمك صبر أيوب عليه السلام -

ولادة فأر-The Quiet Wagon

ولادة فأر

جعفر حمزة

جريدة التجارية الاسبوعية ٢١ نوفمبر ٢٠٠٧كانت تلاحقني أينما ذهبت، في مكان العمل في المنزل في الشارع، كانت تريدني بإصرار غريب أن تُثيرني أو على الأقل أن أُلقي عليها نظرة، ولم يكن لي بدٌ سوى التسليم لها، فصعب عليّ أن أغضّ النظر في كل مكان أذهب إليه، وظفرت بنظرات منّى إلا أنها لم تُلفت إنتباهي.

هي تلك الإعلانات التي ضاقت الأرض والسماء بما رحبت، فليس هناك بقعة إلا تم وضع إعلان فيها ولئن وجدتَ مساحة يمكن الإعلان عليها، فانتظر أيام قليلة لترى أنها تحولت إلى مساحة لحجز الإعلانات، وهكذا يتم السبق على حجز مساحيتن، مساحة الأعلان في الخارج ومساحة تأثيره في الداخل للفرد، ولم أكن خارج تلك المساحة، فلقد همّتَ بي وهممتُ بها!تلك المساحات المحجوزة على الدوام هي حصيلة التوسّع العمراني والإنفتاح الاقتصادي في البحرين والمنطقة، ولا أدل على ذلك هو حجم الإنفاق الإعلاني، حيث ذكر رئيس مجموعة ماركوم الخليج الإعلانية السيد “خميس المقلة” أن حجم الإنفاق الإعلاني الخليجي في عام ٢٠٠٧ وصل إلى ٥.٦ مليار دولار مقارنة بــ ٤.٥ مليار دولار عام ٢٠٠٦، وذلك بزيادة قدرها ٢٠٪. وأما حجم الإنفاق الإعلاني في البحرين فقد ارتفع بنهاية العام ٢٠٠٧ إلى ١٢٣ مليون دولار.

ويحضرني وأنا اشهد هذه الطفرة “المحجوزة” للإعلانات بالطفرة الاقتصادية والاجتماعية التي تبعت ظهور النفط، حيث بدأت العديد من الشركات في الظهور إلا أن القليل منها استمر والكثير منها تقزّم واندثر، ويبدو أن العملية تُعيد نفسها مع وجود ثورة اقتصادية في المنطقة والعالم، فهناك العديد من وكالات الإعلان وعدد لا يُحصى من الشركات التي تريد أن تحجز مساحة وتضع لها قدم في خضم هذا السوق المتلاطم من المنافسة، ووصلنا إلى وضع يريد الكل أن يبيع نفس المنتج وبنفس الطريقة، دون أن تكون هناك هويّة جاذبة للفرد ليعيش ويتفاعل مع الماركة، لقد أدى التسابق بين الشركات إلى حجز المساحات إلى توالد الأفكار المكررة “كليشيه”.

فبالرغم من وجود هذا الكم الهائل من الإنفاق الإعلاني إلا أن مرحلة الإبداع في الإعلان لم تتضح ملامحها بعد، ونعتقد أنها مسألة طبيعية في هذه المرحلة شريطة أن لا تطول مدتها، فالتطور الاقتصادي يؤدي إلى مزاحمة في تقديم الصور (الإعلانات) عن الشركات نتيجة تسارع الوقت وقصر التجربة عن النظر إلى مستويات مختلفة من الإعلان في الخارج، ويبدو أن المسألة تعدّت عقد إتفاقيات ثنائية بين الشركات ووكالات الإعلان لتكون محل إعادة نظر في طبيعة العلاقة القائمة بين الجهتين ونتاج الصورة المقدمة للفرد.

“ليس من المهم ماذا تبيع، بل ماذا تشعر بأنك تريده، وهذا ما نحتاجه في إعلاناتنا، شيء من قبيل السحر والخيال. وهو ما جعل مخازننا معروفة بأنها “مسرح”، لأنهم إن لم يكونوا مهتمين ومتأثرين ، فكيف السبيل إلى دعوتهم لمخازننا؟”

هذا ما ذكره السيد “توماس لاندجرين” مدير ومبتكر شركة “ذا ون” للأثاث في معرض حديثه عن مستوى الإعلان في المنطقة والعالم.

وقد صدم مستمعيه أثناء إلقائه كلمته في ندوة “ميديا اند ماركتينج” بدبي عندما قال إن “صناعة الإعلان تحتضر” ، ولا نعتقد أن “

الأمر مبالغ فيه إذا عرفنا مقدار الجهد المتواضع جداً من الإبداع المدروس الذي يتم توظيفه في صناعة الإعلان بالمنطقة. فالإعلان هي معادلة تقدم من خلالها المنتج أو الخدمة أو الرسالة للفرد ليتفاعل معها، لتكون جزءً من حياته كرسالة وصيغة جمالية إبداعية، بدل أن تكون “ضيفة ثقيلة الظل” تلاحقك أينما كنت برسائلها التقليدية وبألوانها الفاترة وبأفكارها التي لا تقدم الشيء الجديد المبتكر، وتلك العناصر المفقودة في معادلة الإبداع وصناعة العلاقة بين الفرد والإعلان.

ومن الجدير بالذكر هنا هو أهمية فهم العمليات التي يتأثر بها الفرد في علاقته بالمؤثرات البصرية والسمعية للإعلان، وهي مجموعة مختصرة ففي كلمة

“AIDA”

والتي ترمز للتالي:

1. Attention لفت الإنتباه، عامل ضروري لضمان استمرار عملية التفاعل بين الفرد والإعلان.

2. Interest يجب أن تكون الرسالة الموجهة موضع إهتمام الفرد.

3. Desire تولّد الرغبة في الفرد لتلبيتها من خلال الإعلان.

4. Action البدء بالفعل من خلال شراء المنتج أو استعمال الخدمة أو التفاعل مع الرسالة الموجهة في الإعلان.ونتيجة للتخمة المتزايدة في كمية الإعلان من جهة وتحركه خارج دائرة الإبداع التفاعلي المؤثر من جهة، يبقى السؤال عن حجم الإنفاق الحقيقي للإعلان المبدع، وذلك من أجل الوصول إلى إعلان يحترم البصر والفكر عبر تقديمه وصناعته لعلاقة يستشعر بها الفرد بعيداً عن ضوضاء الصورة المزدحمة التي تلاحقك أينما كنت كضيف ثقيل الظل

.

ونتمنّى أن لا يكون ذلك الإنفاق ونتيجته كحال المثل العربي القائل “تمخّض الجبل فولد فأراً”.

The Quiet Wagon

By Jaffar Hamza(translated into English by Ali Al Saeed)

Following me wherever I go, at the workplace, at home, out on the streets, as it wants me so bad, wants to provoke me, get a reaction from me, at least to throw a glance at it, just one glance, and I was helpless, I had to oblige. It was impossible to keep looking away, avoiding it, I couldn’t keep my eyes closed.

Those advertisements. Filling every inch of our world, every spot, every space. No matter where you turn your head. They are there staring right back at you. And if there was one empty space, it would be only a matter of minutes before it was branded with yet another advertisement.

The constantly book advertising spaces are a result of the ongoing architectural development and economic openness in Bahrain and the region. And that is reflected in the annual spenditure by companies and business on advertising which witnessed a significant increase over the past few months. According to chairman of Marcom Gulf Advertising, Ahmed Al Muqla, Gulf spenditure on advertising in 2007 has reached a total of US$5.7 billion, compared to just US$4.5 billion the previous year, representing an increase of 20%, while spenditure on advertising in Bahrain totaled US$123 million in 2007.

Similarities can be drawn at this stage between this era of advertising and the period when oil was first discovered in the region. As a result of that, many firms and companies sprung up, but few managed to survive and sustain themselves. I see this repeating itself now with this new economic revolution in the region and the world as there are many advertising agencies and even more companies fighting fiercely for those same advertising spaces, so much so that we have arrived at a point where everyone wants to sell the same product in the same fashion without having a unique identity with which the individual can interact and relate to. This fierce rivalry between companies can be blamed for many of the current “clichés” within the advertising industry.

But in spite of that enormous financial influx into the industry, the creative aspect of it has been lagging behind, perhaps even suffering from it. This, again, is natural considering the circumstance as well as the period of time, as long as it does not stretch any further. The economical progression is in effect having a direct impact in how these advertisements are presented, once again, due to the competitive nature of the advertising companies, always in a race against time to be the first to reach the top. So much so, that it is now essential to revaluate the working relationship between companies and their advertising agencies to ensure a better product.

“It’s not important what you buy; it’s what you feel you want. That’s what we need in our advertising, something magical,” said founder of The One stores, Thomas Lundgren, “That’s why our stores are known as ‘theatres’, because we need to excite our own people because if they don’t get excited how do we get the people to come to our stores?” He added.

Mr Lundgren was addressing the 2007 Media & Marketing forum in Dubai when he shocked all present with his controversial quote “Advertising is dying!” which is a valid argument seeing that the creative input employed by the advertising agency currently can only be described as humble at its best. Advertising is an equation that presents the product, brand or service in a way that interacts with the consumer to the point of it being an impartial creative message, and avoids being “the unwelcome guest at the party” so to speak.

It is noteworthy to mention at this time the importance of understanding the basic and fundamental elements that have a direct influence on the individual which are known simply as the AIDA Model, a term used to refer to the following:

ATTENTION: attract the attention of the customer.

INTEREST: Interest: raise customer interest by demonstrating features, advantages, and benefits.

DESIRE: Desire: convince customers that they want and desire the product or service and that it will satisfy their needs.

ACTION: Action: lead customers towards taking action and/or purchasing

The question regarding the size of spending into advertising remains, because without it being creative and innovative, the message at the end of the day will be lost and it will be no more than a loaded wagon that makes no noise.

-

مغناطيس الطائفية

مغناطيس الطائفية، وخيار التفتيت!

جعفر حمزة“أنا شيعي، وأنت سني، ما الفرق؟”، يقدم سؤال “الفرق” هذا نتيجة طبيعية لتركيبة المجتمع، من خلال “فسيفسائه” المتوقع والمنطلق من معادلة كونية ثابتة لا تتغير، “يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم”، وبهذا النداء السماوي يفهم الإسلام معنى الإختلاف المتوقع والخاضع للفهم البشري الناقص، والتي تحركه وتُصيغه عوامل عدة، ويبقى المشترك في الحركة هو “الإقتراب” لا بمعنى الذوبان وهو ما لا يمكن تحقيقه، ولكن بمعنى “الإنفتاح” على الآخر في الفهم والسلوك والمفهوم “لتعارفوا”، ليكون المقياس في العمل هو الفيصل في الحكم “أتقاكم”. فالمجتمع مكون من جماعات مصالح أو انتماء أو اعتقاد. ومن الطبيعي أن يشعر كل فرد بتعاطف أكبر مع الأفراد الذين يشاركونه المصلحة أو العقيدة أو الثقافة أو الموقع الاجتماعي الذي يحتله. (1) وتمثل “الطائفة” أجلى صور “التجمع” و”الجذب” المستند على مشتركات دينية وفكرية وثقافية وسلوكية معينة، ولها طابع خاص يميزها عن بقية المدارس الفكرية الأخرى، وتكون بمثابة “المجتمعات المسيّجة” التي تخف أو تشتد عقبات الدخول إليها اعتماداً على “إنفتاحها” و”تقبلها” للآخر، لتكون أرقى مستويات الطائفة عندما تتحول إلى المفهوم القرآني “قل ادعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة” أي بالمنطق وأسلوب التقديم. والطوائف أمر طبيعي لا بد منه، وهو ناتج عن اختلاف الفهم البشري للنصوص المقدسة السماوية، فبالرغم من “وحدوية” الرسالة المسيحية إلا أن وجود المذاهب المسيحية تعكس “النوافذ” التي تم فتحها لفهم المسيحية، والأمر سيان في الرسالة الإسلامية، فالنوافذ وصلت إلى 72 “ستفترق أمتي إلى 72 فرقة”، وأكبر نافذتين ماثلتين للعيان في العالم الإسلامي الآن، هي نافذتي الشيعة والسنة. فهل من اللازم “تكسير” نوافذ الآخرين، لتتم مشاهدة الإسلام عبر نافذتك فقط؟ أو هل من الضروري أن تفقأ إحدى عينيك لترى بعين واحدة وكفى؟! وجود الطائفية كواقع ممارس أمر لا بد منه ولا خوف منها، ما دامت تعكس التنوع والإختلاف الإنساني، وهي –أي الطائفية- بمثابة حقول مغناطيسية تجذب أتباعها كبرادة الحديد، ويزداد اتباعها كلما زادت قوتها الجاذبة، ووجود تلك الحقول المغناطيسية في المجتمع لا تشكل خطراً مادامت مساحتها تنحصر في الميدان الاجتماعي كممارسة ديمقراطية للشعائر والإنتماء الفكري، وينتقل التعامل مع “الطائفية” من خطاب “الواقع” الذي لا بد منه إلى خطاب “التصدي” لها والذي لا مناص للمجتمع أو الدولة إلا القيام بتلك الخطوة، في حال تداخل “الحقول المغناطيسية” واقترابها من بعضها البعض وخصوصاً إذا كان نمط الخطاب تنفيري، فإن النتيجة المتوقعة لتقريب قطبين سالبين أو موجبين هو “التنافر” لا محالة. ومن تلك المعادلة المتوقعة، دعا الإسلام إلى “الإنجذاب” إلى مغناطيس مشترك للابتعاد عن كل من شأنه أن يشوه الإسلام فهماً وسلوكاُ وفكراً من خلال “واعتصموا بحبل الله جميعاُ ولا تفرقوا”. ولا تشكل الطائفية خطراً على المجتمع إلا إذا تحولت إلى أداة “إقصائية” للأطراف الأخرى في الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، حيث يتحول المجتمع حينئذ إلى “كانتونات” لا يمكنك دخولها إلا عبر “كلمة سر” و”صك غفران”. ويذكر المفكر العربي “برهان غليون” بخصوص إسقاط الطائفية وغلبة مصلحة طائفة دون أخرى على السلطة “الدولة” بالقول: (استخدام الولاء الطائفي للإلتفاف على قانون المساواة وتكافؤ الفرص الذي يشكل قاعدة الرابطة الوطنية الأولى، وبالتالي لتقديم هذا الولاء على الولاء للدولة والقانون. وتحويل الدولة والسلطة العمومية من إطار لتوليد إرادة عامة ومصلحة كلية، إلى أداة لتحقيق مصالح خاصة وجزئية. إنها تشكل ما يشبه الاختطاف للسلطة السياسية التي هي أداة تكوين العمومية لأهداف خصوصية. إن الطائفية تنشأ عندما تنقل إحدى هذه الجماعات هذا التضامن والتكافل إلى مستوى الدولة).(2) وبعبارة أخرى يتم دق ناقوس الخطر عندما يتم إنتقال مغناطيس الطائفية في المجتمع ومكانه أمر طبيعي إلى ساحة الدولة ومؤسساتها، حيث تتحول الطائفية حينئذ إلى أداة جذب كبيرة لمنتسبيها، وخصوصاً مع وجود أدوات قوة ومتمكنة من خلال وجودها في تلك المؤسسات؛ وبالتالي تكون النتيجة سقوط عناوبن المساواة والعدالة والكفاءة والموضوعية والمنافسة النزيهة، لتتحول الدولة إلى مركز سلطة ذات لون واحد لا أكثر. وبالتالي ينحرف مفهوم الدولة بذلك عن كونها سلطة عامة تضمن وحدة نسيج المجتمع باختلاف طبقاته وطوائفه، إلى “شركة خاصة” تضمن المصالح الخاصة والمنافع لفئة دون أخرى، وبالتالي تعزيز الجذب الطائفي السلبي، حيث يميل كل فرد وبشدة إلى طائفته للاستناد عليها “للاستقواء” على وضع التمييز ضدها. فهل ستبقى مغناطيس الطائفية الطبيعية في المجتمع، أم تتعاظم وتتكاثر في مراكز السلطة السياسية والاقتصادية في البلد لفئة دون أخرى ليتنوع الخطاب “المنفر” ونصل إلى مرحلة تكسير الحقول المغناطيسية التي تنتهي إلى “برادة حديد” متناثرة دون هوية؟

(1) برها ن غليون، مجلة الآداب البيروتية كانون الثاني 07