ما الذي يُنهضك من سريرك كل يوم ويدفعك للعمل؟ سواء كنتَ موظفاً أو رب عمل؟

ما الهدف الذي تنشد وما الأثر الذي تود تركه وتعمل له؟

كثيرون منّا يعملون بنظام “الطيار الآلي – Auto Pilot”، فما إن نفرك أعيننا من النوم إلى لحظة إغلاقها مرة أخرى، يكون النظام الروتيني هو سيد الموقف ما بين اللحظتين.

لستُ بقاصد روتين العمل في ذاته، ففي بعض ما نعمل خروج عن كلاسيكيته ونمطيته المملة، فذلك دوران في ذات الصندوق لا خروج منه كما نظن، وهو خروج لحظي ضمن صندوق أكبر نظن أنه الفضاء الأرحب.

ما عنيتُ هو الدافعية الكبرى للحركة، وهدفية ما نقوم به لأجل تحقيق “رسالة” تعكس ماهيتنا، ووجودنا، إذ كانت الإشكالية الدائمة بين ما نفعله وما نعمل له، وشتّان بينهما.

فما نعمله هو ما نقوم به بشكل مكرر في أغلبه، للظفر بمردود مالي نهاية الشهر، ليتم إنفاقه أو إدخاره في أساسيات الحياة وكمالياتها بشكل عام. وقد نُدمن على “ما نعمله” حتى تتنّمل عضلات الإبداع لدينا، أو أن نرتضي بصرف أقل طاقة لدينا فيه.

وما نعمل له هو الهدف الأسمى الذي نسعى لتحقيقه ونشر قيمته، وإن ادلهمت الظروف أو تغيّرت. وكل يوم هو جديد لمن “آمن” برسالته ويسعى لتحقيقها، إذ يراها “فرض عين” وليس “خياراً” يمكن أن يدير ظهره لها.

وهذا يشكّل دافع لحظي لالتماس كل مورد لأجل ترجمة هذه الرسالة إلى واقع ملموس ومُعاش.

الإيمان برسالة من أعماق القلب يشكل أكبر دافع مطلق يمكنه التغيير، إذ تسقط الحسابات التي نعتبرها “واقعية” أو “منطقية” أمامه، وفي قصص المخترعين والعلماء والفنانين والمفكرين والقادة أجمل ترجمان لما نعنيه، إذ يكفيك العروج على بعض قصصهم، لتكشف اللثام عن أكبر طاقة كامنة يمكن أن يُظهرها الإنسان وتُحدث العجائب.

“أدولف داسلر” صاحب حذاء “ADIDAS” الذي واصل العمل على شغفه في صناعة الأحذية الرياضية دون توقف، حتى بعد وقوع بلاده ألمانيا في أتون الحرب والهزيمة، إذ يُذكر أن بعد إغلاق مصنعه بسبب الحرب، استمر في العمل باستخدام بقايا أدوات الجنود من قبعات ومظلات وخيم ليصنع أحذيته، وساعده في ذلك أهله وبقية الحي، لإيمانهم بقدرة هذا الرجل وصلابة موقفه في تحقيق رسالته.

وظل اسم هذا الرجل يتردد، أولسنا نذكره الآن وأنت تقرأ عنه؟ أتظنه غاب ذكره؟ لا أظن ذلك..

وقصة سيدة جليلة من المغرب العربي، هي فاطمة بنت محمد الفهري التي امتلأت شغفاً بالعلم والمعرفة، حتى سخّرت مالها وجهدها لتحقيق رسالتها من خلال بناء مسجد القرويين وتوسعته، برغم الصعوبات التي واجهتها، وتحول إلى أول جامعة في العالم، وهي جامعة القرويين، وكان ذلك في عهد الأدارسة بالمغرب العربي. إذ آمنت، وواصلت واجتهدت حتى وصلت، فخلد اسمها، ويُنسب لها الفضل في تأسيس أول جامعة بالعالم.

وإن أردت فهناك العشرات من مثل هؤلاء الذين لم توقفهم الظروف بل صنعوها، فباتت بين أيديهم كصلصال يشكلونه بعزم وإرادة لا تلين.

هاذان مثالين من غرب وشرق ومثلهما ما لا يُعد. وكان السرد لغاية في نفس يعقوب، إذ أن كلاهما “داسلر وفاطمة” أمنا بما يسعيان له، فتم ما أرادا بحكم قانون كوني لا يتغير البتة.

وقد ذكره القرآن الكريم في عدة مواقع دلالة على هذه المعادل الكونية “إنّ الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم”، فالتغيير أولاً وأخيراً يأتي من الداخل. فكيف نفهمه ونشكل المواقف حوله ومنه وإليه. بل كيف نتعاطى مع ما نظنه مُسلمّات برمجنا أنفسنا عليها في كل الصور النمطية الحياتية حتى باتت كمثل الثقب الأسود Black Hole يشد لداخله كل طاقة إيجابية، ويتركنا فارغي الإرادة، ويقدم لنا “خصومات” على “المبررات” التي باتت فناً نتقنه، بل تحولت إلى جزء من عقيدة بات لزام الصلاة كلها كل يوم أمراً نفعله.

ويُلاحظ ذلك من خلال الأفكار التي يتم تدويرها، سواء عبر أمثال شعبية أو طرائف أو مفاهيم ومواقف تعزز الطاقة السلبية فهماً وعملاً، مما يأد الكثير من الأفكار بعزائمها في مهدها.

من يؤمن برسالته لا تُوقفه الظروف، وذلك لسبب بسيط، إذ أن رسالته هو كيانه وهويته، فيتحول الأمر إلى إثبات وجود وليس مجرد ترف أو تنفيس عن طاقة عابرة. فمن يرى كيانه في رسالته يسعى له بكل طاقتيه الظاهره والباطنة، إذ لا سبيل آخر إلا بالمضي قدماً لما آمن به ليحققه، وأما من يجعل رسالته عنواناً ثانوياً يُظهرها في الرخاء ويتراخى لها عند العسر، يكون دافعه أمر آخر تتحكم به الظروف تتلقفّه المتغيرات.

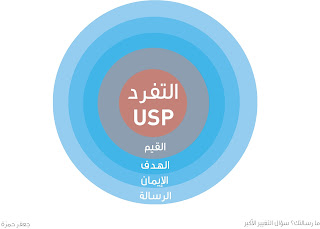

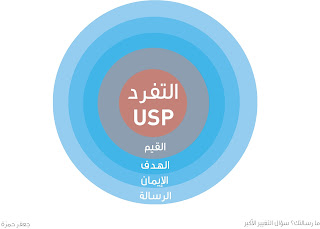

العامل لرسالته ترتسم له خارطة طريق وتتضح ملامح التفرد الخاصة به Uniqe Selling Proposation، وهذا الأمر يتعدّى مرحلة الحساب الرياضي الظاهري لنماذج الأعمال المطروحة والمتعارف عليها في عالم الأعمال، لتصل لعمق ترك الأثر وتثبيته عند كل عمل.

وهذه الرسالة تنطبق دوائرها على مستوى الأفراد كما الشركات، فالمطلع على حكايا الهويات ذات الصيت العالمي ومعرفة ما مرت به من مطبات وعقبات، يصل له عمق اليقين بأنها لم تصل لولا وجود “رسالة” آمن بها روّادها وعملوا لأجلها، فبلغوا ما أملّوا، وظفروا بما أرادوا، بعزيمة لا تلين ورسالة لا تغيب، وكل ذلك سرّه رسالة “آمنوا” بها فعملوا لها ولأجلها.

ومن صور تلك الرسالة، هو ما تطرحه الهويات عبر ما يسمونه ب Slogan أو الشعار الوصفي، الذي يمكن أن يُقال عنه أنه الوعد الذي تتموضع من حوله الهوية وتعمل له لتثبيته قولاً وفعلاً.

لو نظرنا إلى Slogan الخاص ب Adidas على سبيل المثال، فما نجد؟

“لا شيء مستحيل”، وهي مقتبسة من مقولة للملاكم العالمي الراحل محمد علي كلاي.

فهناك رسالة وقيمة تمثلت في تموضع خاص بمنتج كالحذاء الرياضي. فما علاقة قيمة كونية كالتحدي والإصرار بمنتج كالحذاء؟

هنا بيت القصيد في شبك الرسالة في عالم الأعمال وريادتها.

من الصور التي يمكن تقريبها في هذا الجانب العديد من الأمثلة التي تعمل عليها عدد من الهويات التجارية “Brands” التي تروّج لقيمة تتبناها وتعمل لها، فهي لا تروّج لمنتج أو خدمة فقط، بل لقيمة ورسالة تعزز العلاقة الوطيدة بين الجمهور والهوية.

وقِس على ذلك العديد من الهويات التي تعمل وفق ذلك الـ Slogan والتي تتولّد بعد دراسة ودراية وثبات رؤية حولها، لتتحول من بعدها إن ظهرت في السوق إلى “وعد” لا يمكن التراجع عنه، بدء من جودة المنتج وإنتهاء بالصورة المتولد في عقل الناس عنها.

بذرة التغيير، تبدأ من “رسالة” تعتقد بها وليس مجرد أنك “مقتنع” بها، فالقناعة حساب رياضي يمكن تغييره حسب المعطيات، أما الاعتقاد فهي برمجة راسخة لا تتزعزع البتة مهما كانت المتغيرات والمعطيات، وهذا سر كثير من المبدعين والمغيرين في العالم.

“طوبى للمجانين، غريبي الأطوار، المتمردين، مثيري المتاعب، المختلفين .. من يرون الأشياء بشكل مختلف .. ليسوا مغرمين بالقواعد ولا يحترمون الوضع القائم .. يمكنك أن تستشهد بهم، تختلف معهم، تبجلهم، تذمهم ..

لكن الشيء الوحيد الذي لا يمكنك فعله هو أن تتجاهلهم .. لأنهم يغيرون الأشياء .. يدفعون الجنس البشري إلى الأمام .. بينما قد يراهم البعض مجانين .. نراهم نحن عباقرة .. لأن المجانين للدرجة التي تجعلهم يعتقدون أن بإمكانهم تغيير العالم هم من يغيرونه بالفعل.

ما نحتاجه الآن أكثر من أي وقت مضى هو تعميق وتجذير الرسالة في أعمالنا، الرسالة التي تهب الإتقان لكونك مؤمن بما تقوم به، وهذا يدفعك لشغف لا حد له.

ما نحتاجه هو الاستفادة المثلى من كل الفضاء المفتوح عى مصراعيه لنهل العلم، وأخذ التجارب والتعاون والتكامل لصنع التغيير الذي نريد، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات أو أكبر من ذلك.

ما نحتاجه بقوة هو انسلاخ جريء من الجلد الذي عشنا فيه لسنين طوال، لنبدأ مرحلة جديدة من “الاعتقاد” أو سمها “الجنون” كما وصفها Steve Jobs، بل ثورة على المصطلحات والمُسبقات الذهنية التي باتت حواجز صلبة يصعب اختراقها مع وجود البرمجة الجامعية التي تسحبك للأسفل، لتظل رقماً أو هامشاً تستهلك وتبذل وقتك وجهدك وفكرك لنيل ما تعتقد أنه مكافأة لعملك، لتدرك لو تأملت أنك في دوامة مكررة لا تنتهي.

مقولة جميلة أخرى لـ Steve Jobs، يقول فيها:

“بمجرد أن تقتنع أن كل العالم حولك بما فيه من قواعد وقوانين قد وضعها أشخاص مثلك ليسوا أذكى منك وقتها تستطيع تغيير العالم.”

وفي المفهوم الإسلامي، يذكر القرآن الكريم عنوان “الخلافة في الأرض” ليكون هو العنوان المحرك الذي يدفع الناس للتغيير من أجل استخلاف حقيقي للأرض، عبر رؤيتهم المنطلقة من رسالة مفادها تعمير الأرض، في كل جوانبها المتعددةة المعروفة منها الآن في شتى الميادين واللامعروف منها أو المتوقع منها في السنوات القادمة.

ومن جميل وعميق القيم التي يطرحها الإسلام، مفهوم الدقة في العمل والإتقان فيه.

“إنّ الله يحب إذا عمل أحد منكم عملاً أن يتقنه” – حديث شريف-

يظفر الإنسان بنعمة حب الله له إذا ما أتقن ما يقوم به! أي عظمة هذه التي تدعو للإبداع والحرفية في العمل كمثل هذا المفهوم؟

ولا يُتقن إلا من يُحب، ونظير حبه للعمل تأتيه محبه الله، ليحظى بالأمرين معاً.

وهناك مقولة طرقها Steve Jobs من زاوية أخرى، يقول فيها:

“السبيل الوحيد للقيام بشيء عظيم هو أن تحب ما تفعله.”

ولا يكون الحب إلا من إيمان عميق بالرسالة التي تعيش لأجلها وتسعى لتحقيقها بكل ما أوتيت من قوة.

آمن بيقين واعمل لما تؤمن به، ستكون محور كل الطاقة بين يديك..

“أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر”.

ما علينا هو نفض كل التبعات السلبية التي تمت برمجتنا عليها فكرياً وسلوكياً لننطلق لفضاء أرحب، بتفكير مختلف، بفهم أعمق، باستخدام أذكى، بوعي تصميمي مختلف Design Thinking وبتوظيف تشبيكي حكيم ومدروس.

إن لم نغلق خيار “الطيار الآلي “Auto Pilot من الآن، فثقتنا بذلك الخيار لن يكون في محله بلحاظ التغييرات والمطبات غير المتوقعة، والتي تفت العضُد لمن لا يملك قوة الإيمان برسالته.

علينا إغلاق ذلك الخيار، والثقة بأنفسنا أكثر والتمتع بجرعات زائدة من الجرأة إلى جانب التموضع الأعلى RePositioning

لما نقوم به، أفراداً وأعمالاً ومؤسسات.